2023.10.25

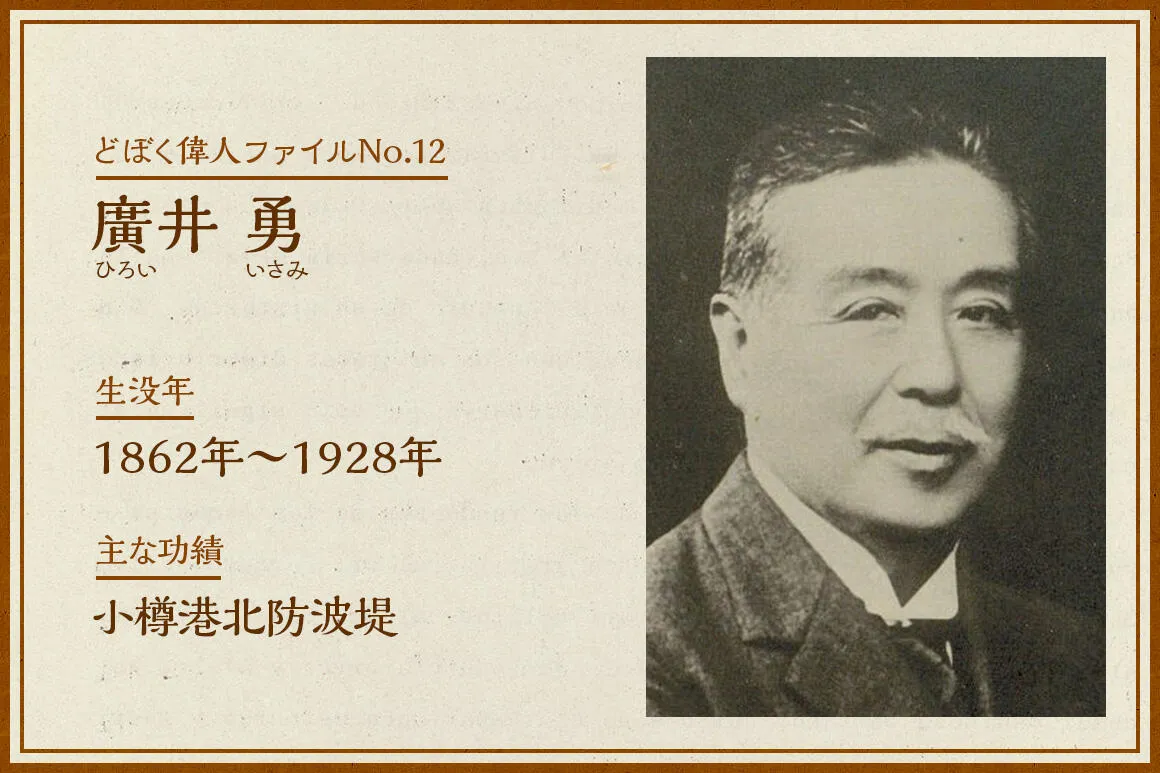

廣井勇|どぼく偉人ファイルNo.12 土木大好きライター三上美絵さんによる「どぼく偉人ファイル」では、過去において、現在の土木技術へとつながるような偉業や革新をもたらした古今東西のどぼく偉人たちをピックアップ。どぼく偉人の成し遂げた偉業をビフォーアフター形式でご紹介します。第12回は小樽港北防波堤を造り「近代港湾の父」と呼ばれた廣井勇です。

文:三上 美絵(ライター)

Before:日本海の荒波でたびたび被害を受けた小樽港

明治時代、開拓使による北海道開拓が進む中、札幌に近い小樽港は、道外と内陸部をつなぐ拠点となっていった。鉄道が開通すると、石狩炭田(いしかりたんでん)からの石炭の積み出し港として、また、開拓のために北海道へ移住する人々の玄関口としてにぎわった。しかし、日本海に面していることから、冬に海が荒れると、たびたび暴風や高波の被害を受けてしまう。波の影響を受けずに済む、本格的な近代港湾の整備が求められた。

明治政府は1897(明治30)年、わが国初の外洋防波堤となる小樽港北防波堤の建設を開始。工事の指揮を取ったのが、札幌農学校(現在の北海道大学の前身)の教授で、北海道庁技師を兼任した廣井勇だった。

After:日本の築港技術が進化、小樽は北海道経済の中心地に

当時は、港湾工事にコンクリートが使われるようになったばかり。数年前には横浜港の防波堤で大量のコンクリートブロックに亀裂が見つかり、問題となっていた。廣井は世界中の技術を調べ、コンクリートブロックを斜めに積むことで安定させる「スローピングブロック(斜塊:しゃかい)工法」を採用。イギリスで開発された最先端の工法だった。

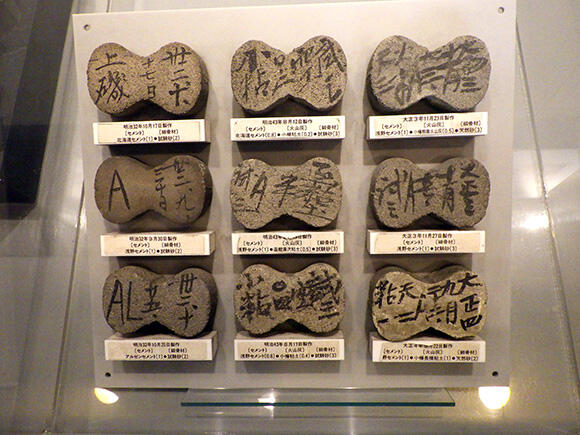

さらに、コンクリートには、当時ドイツで開発された火山灰を混ぜる方法を採用。6万個を上回るテストピース(供試体)を製作し、コンクリートの強度を確認する試験を続けた。また、防波堤にかかる圧力を計算する公式を作るなど、日本の港湾技術の進歩に大きく寄与した。

いっぽうで、小樽は「北のウォール街」と呼ばれるほどの商都となり、北海道ひいては日本の経済成長を支えた。1908(明治41)年に完成した北防波堤は、115年たった現在もその役割を果たしている。

現在の小樽港の全景(提供:北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾事務所)

現在の小樽港の全景(提供:北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾事務所)

スローピングブロック工法による北防波堤。ブロックを斜めに積んで重心をずらすことで、相互に支え合う(提供:北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾事務所)

スローピングブロック工法による北防波堤。ブロックを斜めに積んで重心をずらすことで、相互に支え合う(提供:北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾事務所)

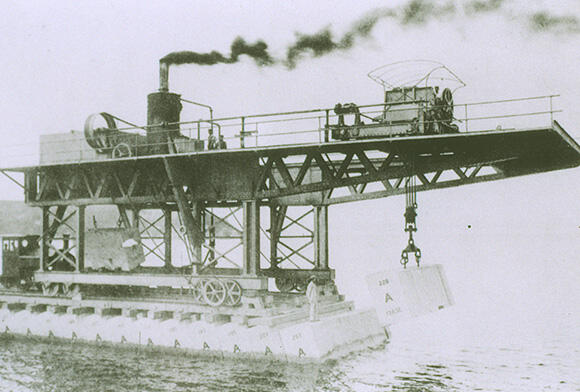

コンクリートブロックを積畳機(特殊なクレーン)で海中に設置する(出典:「小樽築港工事報文 前編」、提供:北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾事務所)

コンクリートブロックを積畳機(特殊なクレーン)で海中に設置する(出典:「小樽築港工事報文 前編」、提供:北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾事務所)

コンクリートの強度を確認するために製作されたテストピース。経年変化を追跡するため、試験期間は50年と設定されていたが、実際は不定期ながら100年以上続けられたという(提供:北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾事務所)

コンクリートの強度を確認するために製作されたテストピース。経年変化を追跡するため、試験期間は50年と設定されていたが、実際は不定期ながら100年以上続けられたという(提供:北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾事務所)

廣井勇のここがスゴイ! 〜ミカミ'sポイント〜

Point1:土木で日本を豊かにすることに命をかけた

札幌農学校の学生時代に洗礼を受けた廣井は、熱心なクリスチャンでありながら、伝道より、土木の力で貧乏な日本を豊かにすることが天命だとして、土木工学の道を選んだ。アメリカとドイツへ留学し、帰国後は札幌農学校の教授と北海道庁の技師を兼務。北海道の港湾建設のほとんどを指揮した。

小樽港の工事のさなか、真冬のある夜に、突然の嵐が防波堤を襲ったことがあった。いてつく寒さの中、廣井は次々に資材が流される現場を前に、胸にピストルを忍ばせて一晩中祈りを捧げた。幸い防波堤は被害を免れたものの、もしものときは責任を取って死ぬ覚悟でいたのだ。

Point2:教育者として多くの名だたる土木技術者を育てた

廣井は自ら工事を指揮する実務家であると同時に、熱い心を持った教育者でもあった。札幌農学校の後、廣井は東京帝国大学工科大学(現東京大学工学部)教授として招かれ、20年にわたり多くの優れた土木技術者たちを育て上げた。

日本人として唯一パナマ運河の建設に携わった青山士(あおやま・あきら)、関東大震災後に震災復興橋梁の建設を主導した太田圓三(おおた・えんぞう)と田中豊(たなか・ゆたか)、干ばつに苦しむ台湾の平野をダムと水路で潤した八田與一(はった・よいち)、都市計画のパイオニアで新宿「歌舞伎町」の命名者となった石川栄耀(いしかわ・ひであき、通称えいよう)など、教え子は枚挙にいとまがない。その層の厚さは「廣井山脈」とたたえられている。

※記事の情報は2023年10月25日時点のものです。

- 三上美絵(みかみ・みえ)

土木ライター。1985年に大成建設に入社。1997年にフリーライターとなり、「日経コンストラクション」などの建設系雑誌や「しんこうWeb」、「アクティオノート」などのWebマガジンなどに連載記事を執筆。一般社団法人日本経営協会が主催する広報セミナーで講師も務める。著書に「かわいい土木 見つけ旅」(技術評論社)、「土木技術者になるには」(ぺりかん社)、共著に「土木の広報」(日経BP)。土木学会土木広報戦略会議委員、土木広報大賞選考委員。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)