2023.02.08

早川徳次|どぼく偉人ファイル No.09 土木大好きライター三上美絵さんによる「どぼく偉人ファイル」では、過去において、現在の土木技術へとつながるような偉業や革新をもたらした古今東西のどぼく偉人たちをピックアップ。どぼく偉人の成し遂げた偉業をビフォーアフター形式でご紹介します。第9回は日本に初めて地下鉄を開通させ「地下鉄の父」と呼ばれた早川徳次です。

文:三上 美絵(ライター)

Before:好景気で路面電車がすし詰めに

時代が明治から大正へ移り変わった頃、東京の交通手段は市電(路面電車)が主役だった。だが、1914(大正3)年に第一次世界大戦が始まると、その影響で日本経済は好況期に突入。市電の乗客も急増して混雑が激化し、「東京名物満員電車」とさえ呼ばれるようになる。次第に、路面電車よりも速度と輸送量に優れた高速鉄道を求める声が高まっていった。

その頃、東武鉄道の社長・根津嘉一郎の右腕として鉄道事業で頭角を現した早川徳次は、イギリスでロンドン地下鉄の発展ぶりを視察し、これからは東京にも地下鉄が必要になると確信。1917(大正6)年に東京軽便鉄道を設立し、免許を出願した。3年後には社名を東京地下鉄道と改称し、新橋-浅草間の開通を目指す。

ところが、1923(大正12)年に関東大震災が起こり、日本は不況に陥ってしまう。東京地下鉄道も資金調達が困難になり、1925(大正14)年にようやく上野-浅草間の工事を先行して開始した。

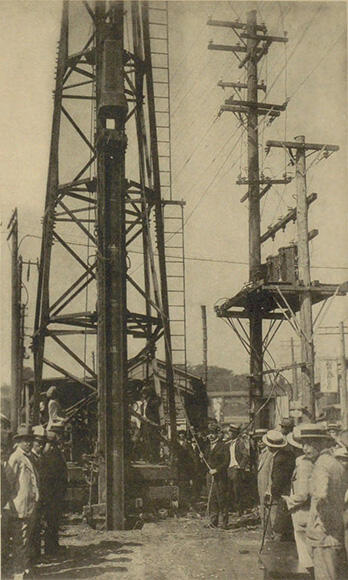

1925(大正14)年9月27日の東京地下鉄道 上野-浅草間の起工式。地面に打ち込む杭の綱を握る人物が早川(出典:Wikipedia)

1925(大正14)年9月27日の東京地下鉄道 上野-浅草間の起工式。地面に打ち込む杭の綱を握る人物が早川(出典:Wikipedia)

After:銀座線から始まった地下鉄ネットワーク

上野-浅草間が開業したのは、1927(昭和2)年のこと。日本はもちろんアジア初の地下鉄は、もの珍しさも手伝って大人気となり、乗車待ちの大行列ができたという。1934(昭和9)年には、新橋-上野間も開通した。

1927(昭和2)年12月30日の開業初日、上野駅に大勢の乗客が押し寄せた(出典:Wikipedia)

1927(昭和2)年12月30日の開業初日、上野駅に大勢の乗客が押し寄せた(出典:Wikipedia)

その後、東急電鉄の前身である目黒蒲田電鉄の系列会社、東京高速鉄道が渋谷-新橋間を建設し、渋谷-浅草間が全面開通した。1941(昭和16)年に東京地下鉄道と東京高速鉄道が統合されて誕生したのが帝都高速度交通営団(営団地下鉄)、現在の東京地下鉄(東京メトロ)である。

第二次世界大戦後の1960(昭和35)年には、東京都交通局が地下鉄の建設・経営に参入。現在では、東京メトロ9路線と都営地下鉄4路線、合わせて13路線286駅という巨大な地下鉄ネットワークが構築されている。

東京メトロと都営地下鉄の路線図(出典:Yveltal, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

東京メトロと都営地下鉄の路線図(出典:Yveltal, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

現在の銀座線1000系の車両。1927(昭和2)年に東京地下鉄道株式会社が日本初の地下鉄車両として導入した旧1000形の車体デザインを採用している。車体色「レモンイエロー」は、当時のベルリン地下鉄の車体色を模したもの。(出典:Toshinori baba, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

現在の銀座線1000系の車両。1927(昭和2)年に東京地下鉄道株式会社が日本初の地下鉄車両として導入した旧1000形の車体デザインを採用している。車体色「レモンイエロー」は、当時のベルリン地下鉄の車体色を模したもの。(出典:Toshinori baba, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

早川徳次のここがスゴイ! ~ミカミ'sポイント~

Point1:豆を使って交通量調査。データで示す「論理性」

前例のない地下鉄建設において、賛同者を増やし、資金を集めるのは簡単なことではなかった。

早川は、事業収支が成り立つことを証明するために、乗客数を試算。上野-浅草間は距離こそ短いものの、両端に観光地があり、交通需要が多かった。現代のように数取器(カウンター)もないなか、早川は「豆」を使って市電の乗客数や浅草公園の入場者を数えたというエピソードが知られている。

さらには、東京と同様に路面電車と並走するスペインのマドリッド地下鉄の収支を具体的な数字を挙げて比較するなど、論理的に相手を説得。少しずつ投融資を獲得していった。当時、エビデンスを提示して持論を展開する日本人は、まだ珍しかったのではないだろうか。

Point2:卓越した先見性を持つ「地下鉄の父」

馬車鉄道*が近代的な路面電車である市電に変わり、「市電黄金時代」と呼ばれていた時代に、早川はこのままでは東京の交通が立ち行かなくなることを見抜いていた。また、将来的に建物や道路の密集がさらに激しくなり、高架鉄道では用地買収が難しいこと、都市の美観を損ね、騒音も発生することを指摘。地下鉄を「世界の大都市が20世紀に採用すべき唯一の都市交通手段」として、その早期整備を真っ先に提唱し、自ら開業免許を取得した。

早川は生前、やがては東京中がクモの巣のように地下鉄で張り巡らされることを予言していたという。現在の東京を見れば、まさにそのとおり。卓越した先見性を持っていた「地下鉄の父」は、銅像となって今も銀座駅を見守っている。

*馬車鉄道:鉄製のレールの上を走る客車を馬に引かせる乗り物。

※記事の情報は2023年2月8日時点のものです。

-

- 三上美絵(みかみ・みえ)

土木ライター。1985年に大成建設に入社。1997年にフリーライターとなり、「日経コンストラクション」などの建設系雑誌や「しんこうWeb」、「アクティオノート」などのWebマガジンなどに連載記事を執筆。一般社団法人日本経営協会が主催する広報セミナーで講師も務める。著書に「かわいい土木 見つけ旅」(技術評論社)、「土木技術者になるには」(ぺりかん社)、共著に「土木の広報」(日経BP)。土木学会土木広報戦略会議委員、土木広報大賞選考委員。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)