2021.11.24

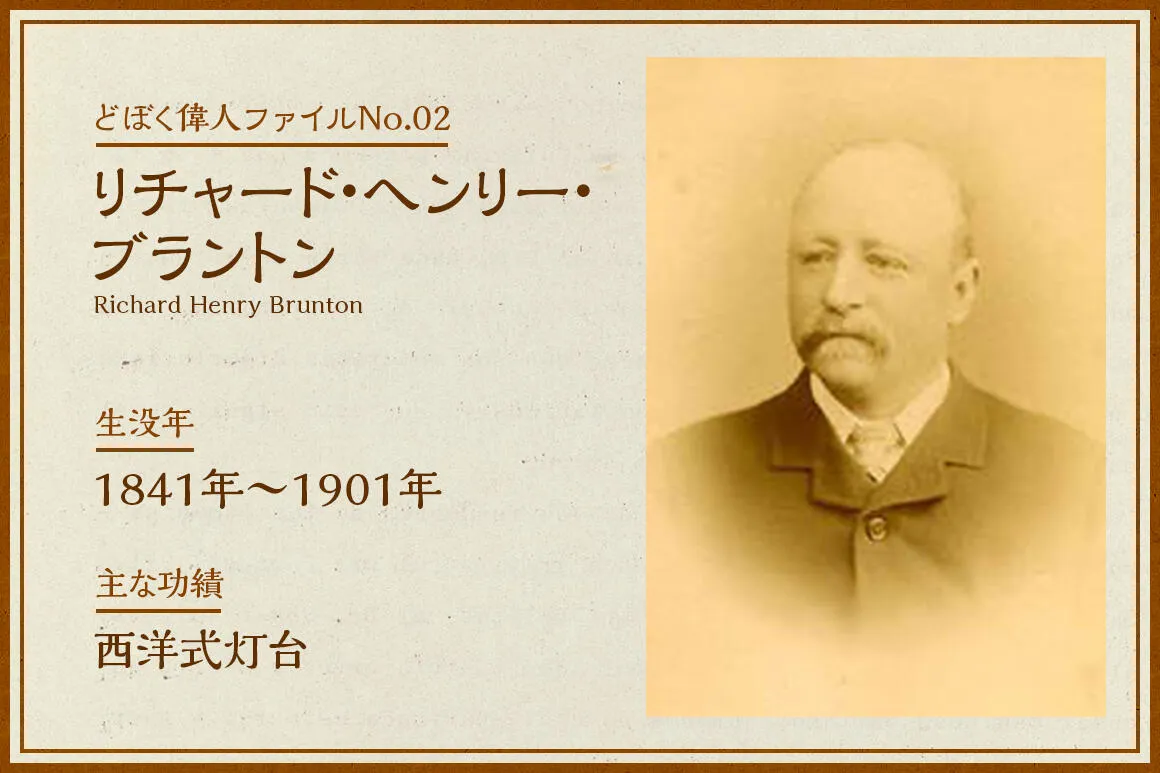

リチャード・ブラントン|どぼく偉人ファイルNo.02 土木大好きライター三上美絵さんによる「どぼく偉人ファイル」では、過去において、現在の土木技術へとつながるような偉業や革新をもたらした古今東西のどぼく偉人たちをピックアップ。どぼく偉人の成し遂げた偉業をビフォーアフター形式でご紹介します。第2回は「西洋式灯台」を造った、リチャード・ブラントンです。

文:三上 美絵(ライター)

Before:

和式の灯明台しかない「ダーク・シー」

1854年の開国以降、海外からの大型船が日本へやってくるようになった。しかし、日本近海は暗礁が多いうえ、当時は油を燃やして明かりを灯す和式の「灯明台(とうみょうだい)」しかなかったことから、多くの難破船が発生。外国船からは「ダーク・シー」と呼ばれて恐れられていた。

安全な航路を確保するためには、レンズを用いることで遠くまで光を届けられる西洋式の灯台が必要だった。

幕府は1866年にアメリカ、イギリス、フランス、オランダの4カ国と「改税約書(江戸協約)」を結び、外国船のために沿岸8カ所に灯台を整備することを約束した。翌年にイギリスと結んだ大坂条約ではさらに5カ所が加えられ、合計13カ所の「条約灯台」を建設することになった。

ところが、西洋式の灯台を見たことのある日本人がいない。そこで幕府は、イギリス公使ハリー・パークスに対し、本国からイギリス人技術者を派遣するよう要請。同時に、一刻も早く着手するために、横須賀で製鉄所建設にあたっていたフランス人技術者フランソワ・レオンス・ヴェルニーに、観音埼(かんのんさき)灯台をはじめとする東京湾周辺の条約灯台4基の建造を依頼した。

After:

日本における西洋式灯台システムの礎が完成

幕府が灯台建設の計画に着手してほどなく、明治維新が起こった。1868年8月にイギリスからリチャード・ブラントンが来日した時、すでに政権は新政府に移行しており、灯台建設も新政府に引き継がれていた。

横浜に到着したブラントンは、灯台の技師長として灯台建設予定地とそれ以外の候補地の調査に着手。ほとんどが無人島や陸上からは到達できない場所であったため、苦労して船で測量を行った。各地で建設を開始してからも、周囲を崖で囲まれた孤島などでは、資材運搬も困難を極めた。

こうして1871年、まず静岡・下田港に「神子元島(みこもとじま)灯台」が完成。それ以後、任期満了につき帰国するまで8年間にわたり30基近い灯台を建設し、日本の灯台システムの礎を築いた。150年後の今も、その3分の1以上が現役で働いているという。

ブラントンが遺した明治の西洋式灯台。外国船を受け入れるために各地に建設されたそれらの灯台は、鎖国から開国へと大きく舵を切った近代日本の象徴なのである。

瀬戸内海の東側、香川県坂出市沖に位置する鍋島灯台。西側の愛媛県松山市沖の釣島灯台とともに危険な夜間の航行を押し止めるための「停泊信号」を送った。船は灯台の近くで夜を明かし、明るくなってから瀬戸内海を安全に航行するようになった

瀬戸内海の東側、香川県坂出市沖に位置する鍋島灯台。西側の愛媛県松山市沖の釣島灯台とともに危険な夜間の航行を押し止めるための「停泊信号」を送った。船は灯台の近くで夜を明かし、明るくなってから瀬戸内海を安全に航行するようになった

鍋島灯台のドームの上には、「東西南北」の漢字をデザインした方位計と風向計、避雷針が取り付けられている

鍋島灯台のドームの上には、「東西南北」の漢字をデザインした方位計と風向計、避雷針が取り付けられている

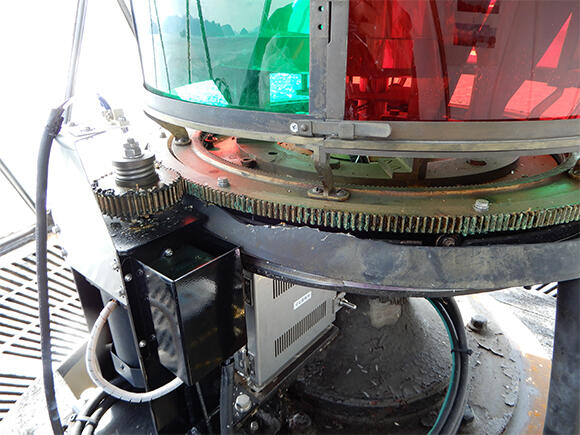

鍋島灯台の内部。1822年にオーギュスタン・フレネルが発明した「フレネルレンズ」が、赤と緑のフィルターで覆われている。回転すると赤色光と緑色光が交互に点灯する

鍋島灯台の内部。1822年にオーギュスタン・フレネルが発明した「フレネルレンズ」が、赤と緑のフィルターで覆われている。回転すると赤色光と緑色光が交互に点灯する

数トンの重さのレンズを水銀に浮かべることで回転抵抗を小さくする「水銀槽式回転装置」。いまは電動モーターで回転させているが、当初は分銅を落下させて動力としていた

数トンの重さのレンズを水銀に浮かべることで回転抵抗を小さくする「水銀槽式回転装置」。いまは電動モーターで回転させているが、当初は分銅を落下させて動力としていた

レンズ台の銘板には、日本に派遣する技師としてブラントンを推薦したスコットランドの灯台技師スティーブンソン兄弟の名が刻まれている

レンズ台の銘板には、日本に派遣する技師としてブラントンを推薦したスコットランドの灯台技師スティーブンソン兄弟の名が刻まれている

リチャード・ブラントンのここがスゴイ! ~ミカミ'sポイント~

Point1:技術移転に尽力した「日本灯台の父」

明治政府は、長い鎖国による科学技術の遅れを取り戻すために、各分野で欧米から指導者を招き、雇用した。ブラントンもそうした「お雇い外国人」の一人で、数多くの灯台を建設したことから「日本灯台の父」と呼ばれている。

ブラントンは自ら灯台建設の指揮をとるだけでなく、技術者の育成にも心を砕いた。横浜にあった灯台寮(灯台を所管する役所)の研修施設「修技校」の設立に関与し、測量や地図づくりを教えるとともに、敷地内に試験灯台を建てて灯台守を養成した。

ちなみに、実践を中心に教えた修技校はその後、学理を重視する学校「工学寮」に統合され、東京大学工学部の前身となる工部大学校へと続いていく。つまり、ブラントンは日本の工学教育の"はじめの一歩"を支えてくれた外国人の一人なのだ。

Point2:抜群の行動力と守備範囲の広さで技術の種をまく

ブラントンは日本へやって来る前、ロンドンの鉄道会社で助手として働いていた。スコットランドの灯台技師スティーブンソン兄弟を通じて明治政府の技術者に応募し、採用されると、3カ月ほどの短い期間に灯台建設の技術を習得。それまでの鉄道事業での実績によって英国土木学会準会員の資格を取得したうえで来日した。27歳で妻子を連れて異国へ、しかも明治維新直後の日本へ自ら希望して渡った行動力は突出している。

日本では灯台建設と並行して居留地の道路建設や横浜での電信建設と鉄橋建設、上水道計画、大阪の淀川と新潟の信濃川の改修計画まで、さまざまなインフラの計画や設計も手がけた。中には実現しなかったものもあるが、多くは後続のお雇い外国人たちによって実現した。欧米の近代技術を理解し、受け入れる素地を日本につくったことは、ブラントンの大きな功績といえる。

※記事の情報は2021年11月24日時点のものです。

-

- 三上美絵(みかみ・みえ)

土木ライター。1985年に大成建設に入社。1997年にフリーライターとなり、「日経コンストラクション」などの建設系雑誌や「しんこうWeb」、「アクティオノート」などのWebマガジンなどに連載記事を執筆。一般社団法人日本経営協会が主催する広報セミナーで講師も務める。著書に「かわいい土木 見つけ旅」(技術評論社)、「土木技術者になるには」(ぺりかん社)、共著に「土木の広報」(日経BP)。土木学会土木広報戦略会議委員、土木広報大賞選考委員。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)