2022.12.15

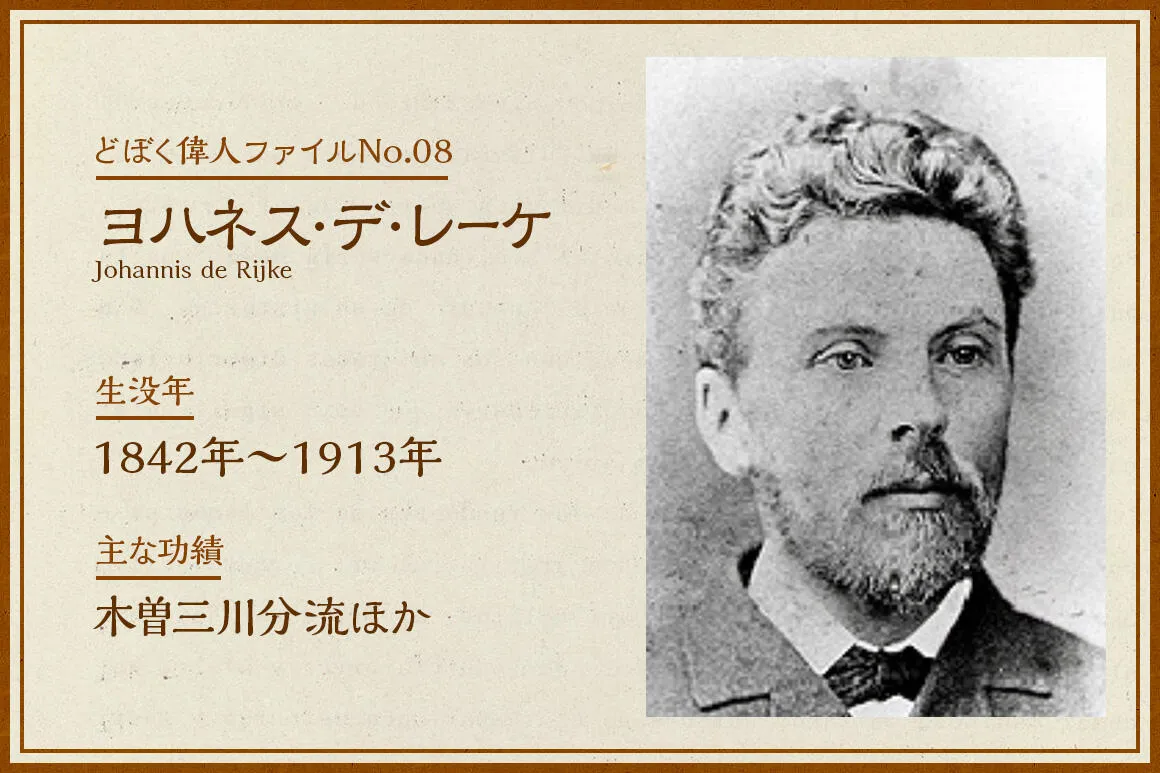

ヨハネス・デ・レーケ|どぼく偉人ファイル No.08 土木大好きライター三上美絵さんによる「どぼく偉人ファイル」では、過去において、現在の土木技術へとつながるような偉業や革新をもたらした古今東西のどぼく偉人たちをピックアップ。どぼく偉人の成し遂げた偉業をビフォーアフター形式でご紹介します。第8回は木曽三川(きそさんせん)の水害低減に貢献した、ヨハネス・デ・レーケです。

文:三上 美絵(ライター)

Before:網目状に入り乱れ、洪水の元凶となっていた木曽三川

木曽三川(長良川、木曽川、揖斐川)の下流域は、古くから3つの川が合流と分岐を繰り返して網目のように流れており、洪水のたびに川の形が変わるような状態だった。 現在の木曽川・長良川・揖斐川の流域図・位置図(出典:国土交通省ウェブサイト「木曽川・長良川・揖斐川」)

現在の木曽川・長良川・揖斐川の流域図・位置図(出典:国土交通省ウェブサイト「木曽川・長良川・揖斐川」)

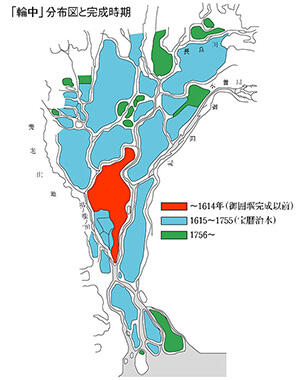

豊臣秀吉による「文禄の治水」、尾張国を取り囲む堤防「御囲堤(おかこいづつみ)」やその対岸の美濃国の「輪中(わじゅう)」、江戸幕府の命による薩摩藩の「宝暦治水」などの土木工事が行われたものの、抜本的な解決には至らなかった。

明治改修以前の輪中(わじゅう)分布図(出典:国土交通省ウェブサイト「木曽川・長良川・揖斐川」)

明治改修以前の輪中(わじゅう)分布図(出典:国土交通省ウェブサイト「木曽川・長良川・揖斐川」)

After:上流の砂防と三川分流で水害が激減

明治時代になり、1878(明治11)年に明治政府によって派遣されたのが、お雇いオランダ人技師のデ・レーケだった。半月間の調査を経たデ・レーケは、報告書として「木曽川下流概説書」をまとめ、上流からの土砂が下流部に堆積することが水害の原因であると指摘。流域の治山と木曽三川の分離の必要性を主張した。

これに基づき、まず上流で砂防工事が行われ、1887(明治20)年からは本格的な分流工事が開始。25年を経て、1912(明治45)年に終了した。工事の完了によって、下流域の水害は著しく減少した。

明治改修計画図(出典:国土交通省ウェブサイト「木曽川・長良川・揖斐川」)

明治改修計画図(出典:国土交通省ウェブサイト「木曽川・長良川・揖斐川」)

ヨハネス・デ・レーケのここがスゴイ! ~ミカミ'sポイント~

Point1:治水と治山を一体的に考えた「近代砂防の父」

デ・レーケは「川を治めるにはまず山を治めるべし」という信念を持っていた。土砂の流出を防ぐために、山林の樹木を保全するとともに、砂防ダムを築くことを提唱。全国で砂防工事を指導した。今も各地に「デ・レーケ堰堤(えんてい)」などの名前で痕跡が残っている。

また、川の中に構築物を入れて水の流れをコントロールする「ケレップ水制」を日本に導入したのもデ・レーケだ。こうしたオランダの治水技術をベースにしつつ、現地の状況を徹底的に調査し、日本に合った治水方法を提案したのが、デ・レーケのスゴイところだ。

京都府木津川市の不動川砂防歴史公園内に保存されているデ・レーケ堰堤 (出典:Meganekids, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

京都府木津川市の不動川砂防歴史公園内に保存されているデ・レーケ堰堤 (出典:Meganekids, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

デ・レーケによって導入された木曽川のケレップ水制(資料提供:国土交通省木曽川下流河川事務所)

デ・レーケによって導入された木曽川のケレップ水制(資料提供:国土交通省木曽川下流河川事務所)

Point2:現場経験を生かし、自らの道を拓く

工部省が招いたお雇い外国人は大半がイギリス人だったが、河川技術者にはオランダ人も多くいた。デ・レーケもその一人で、1880(明治13)年頃にほかのオランダ人たちが帰国した後も日本に残り、途中で息子と義妹、妻が相次いで病死するという悲劇に見舞われながらも、通算30年にわたって土木技術の指導を続けた。

妻が亡くなってすぐに現地調査に入ったとか、休息のために帰国しても治水工事のことを忘れず、浚渫(しゅんせつ)船を手配して戻ってきたなど、並々ならぬ責任感を伝えるエピソードもある。

来日したオランダ人技術者たちの中では、技師長のコルリネス・ファン・ドールンや同僚のジョージ・アーノルド・エッセルと比べて学歴が低かったことから、当初は処遇にも差があった。しかし、確かな技術と長年にわたる日本への貢献によって、当時の内務省の技術顧問となり、勲章も授与された。

土木の職人の家に生まれ、日本でたくさんの現場を手掛ける中で技術を身に付けていったデ・レーケ。まさに叩き上げのヒーローだ。

※記事の情報は2022年12月15日時点のものです。

- 三上美絵(みかみ・みえ)

土木ライター。1985年に大成建設に入社。1997年にフリーライターとなり、「日経コンストラクション」などの建設系雑誌や「しんこうWeb」、「アクティオノート」などのWebマガジンなどに連載記事を執筆。一般社団法人日本経営協会が主催する広報セミナーで講師も務める。著書に「かわいい土木 見つけ旅」(技術評論社)、「土木技術者になるには」(ぺりかん社)、共著に「土木の広報」(日経BP)。土木学会土木広報戦略会議委員、土木広報大賞選考委員。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)