2025.08.20

伊能忠敬|どぼく偉人ファイルNo.20 「どぼく偉人ファイル」第20回は、江戸時代に日本中を測量してまわった伊能忠敬です。不屈の精神とさまざまな工夫で日本地図を完成させた忠敬の偉業のビフォーアフターを、土木大好きライター三上美絵さんが紐解きます。

文:三上 美絵(ライター)

伊能忠敬肖像画:千葉県香取市 伊能忠敬記念館所蔵

Before:正確な暦と地図づくりに長距離の測量が求められた

江戸時代の天文学者・高橋至時(たかはし・よしとき)は1795(寛政7)年、幕府から改暦(従来の暦法を改正すること)を命じられた。当時使われていた宝暦暦(ほうりゃくれき)は科学的根拠が乏しく、精度が低いため評判が悪かった。

至時は3年後の1798(寛政10)年に新たな寛政暦(かんせいれき)を完成させたものの、暦をより正確なものにするためには、地球の大きさや、日本各地の経度・緯度を知る必要があると考えていた。地球の大きさは緯度1度に相当する子午線弧(地球表面に沿った経線の弧)の長さから計算でき、経度・緯度は天体観測から求められる。

至時の弟子であった伊能忠敬も、同じ目的で江戸周辺の測量を行っていたが、その程度の距離では緯度1度の正確な長さを算出するのは無理だった。

その頃、幕府は国防上の理由で蝦夷地(現在の北海道)の正しい地図を求めていたことから、至時は蝦夷地の測量を提案。地図づくりと同時に、江戸から蝦夷地までの距離を測り、緯度1度の子午線弧長を算出しようというアイデアだ。至時に測量を任された忠敬は、測量データに基づき、蝦夷地の地図を作成した。

伊能忠敬らによる最初の測量に基づく「蝦夷地実測図」の一部。縮尺1:43,636の大図と1:436,360の小図がある。国の重要文化財に指定されている(出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

伊能忠敬らによる最初の測量に基づく「蝦夷地実測図」の一部。縮尺1:43,636の大図と1:436,360の小図がある。国の重要文化財に指定されている(出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム)

After:日本で初めての実測に基づく日本地図が完成

蝦夷地の地図は高く評価され、その後、全国の測量へと発展した。測量にあたり忠敬は、天体観測を重視。観測地点の緯度は恒星の南中高度(太陽が真南に位置した時の天体と地平線との角度)を、経度は日食や月食を観測することで求めようとした。

その結果、忠敬は緯度1度に相当する子午線弧長を「28.2里(約110.7km)」と導き出した。この値は、至時が西洋の先進的な天文書「ラランデ暦書」から計算した値とほぼ同じだった。

忠敬は測量結果をもとに、まず東日本の地図をまとめ、1804(文化元)年に幕府に提出。しかしその後、全国地図を完成させる前に死去した。その後は主に至時の息子の高橋景保(たかはし・かげやす)が中心となって作業が進められ、「大日本沿海輿地(よち)全図」が1821(文政4)年に完成して幕府に納められた。

忠敬が中心となって作成したこれらの地図は総称して「伊能図」(いのうず)と呼ばれ、明治維新後も近代測量による地図が整備されるまで使われ続けた。

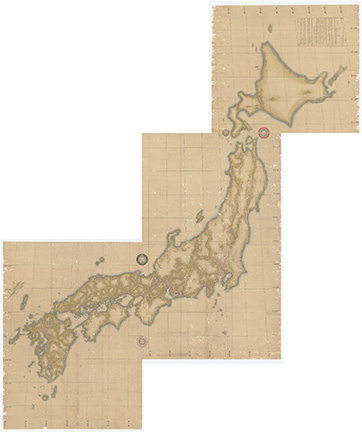

測量結果をもとにつくられた伊能図の全体。使い方によって選べるように、縮尺1:36,000の大図、

測量結果をもとにつくられた伊能図の全体。使い方によって選べるように、縮尺1:36,000の大図、

1:216,000の中図、1:432,000の小図の3種類を作成した(出典:ゼンリンミュージアム)

伊能忠敬のここがスゴイ! 〜ミカミ'sポイント〜

Point1家業を引退した晩年から天文学に挑戦

江戸へ出て至時に弟子入りしたとき、忠敬はすでに50歳を過ぎていた。17歳で現在の千葉県香取市佐原の商家・伊能家の婿養子になり、卓越した経営手腕で酒造業や貸金業などの家業を立て直し、村政にも深く関わったという。商人の跡取りとして十分に役割を果たし、隠居した後に、以前から興味のあった暦学や天文学の探究に身を投じたのだ。

19歳年下の至時の指導を受けながら、寝る間を惜しんで天体観測や測量を勉強し、ケプラーの法則など西洋天文学も短期間で習得した。その背景には、佐原での経験も関係していたと見られる。利根川のほとりにある佐原は、昔から洪水の被害を受けていた。洪水で崩れてしまった田畑の境界線を引き直すには、測量が欠かせない。佐原で名主などの要職に就いていた忠敬は、江戸で至時の指導を受ける前から、ある程度の測量や地図作成の技術を身につけていたのだ。

Point2:多くの困難に見舞われながら17年間も測量を継続

現代のような交通機関のない江戸時代に、日本全国を歩いて測量することの大変さは想像するに余りある。忠敬は、自身の病気や体調不良、測量隊員の病気や離脱、地形の険しさ、現地の協力が得られないことなど、多くの困難に直面しながらも、17年にわたって測量を続けた。

測量の誤差を減らすためにさまざまな工夫をこらした点も、忠敬のすごいところだ。観測地点の緯度を正確に求めるために、毎日欠かさず天体観測を行い、1日に多くの星の南中高度を観測。距離測定には、伸び縮みする縄の代わりに鉄鎖を使用。海岸線など複雑な地形では、荒れる海に船を出して距離を測る、岩をよじ登って方角を測るなど、困難な状況でも正確さを追求した。

忠敬が実践的な観測と測量によって導き出した緯度1度に相当する子午線弧長の値が、西洋の天文書とほぼ等しかったことは画期的な成果と言える。

香取市佐原の伊能忠敬旧宅の庭には、忠敬の銅像と「この一歩から 測量の日」と記された石碑がある

香取市佐原の伊能忠敬旧宅の庭には、忠敬の銅像と「この一歩から 測量の日」と記された石碑がある

旧宅の近くにある伊能忠敬記念館

旧宅の近くにある伊能忠敬記念館

「水郷佐原」として知られる佐原の街並み。忠敬の旧宅もこの用水路沿いに位置する

「水郷佐原」として知られる佐原の街並み。忠敬の旧宅もこの用水路沿いに位置する

※記事の情報は2025年8月20日時点のものです。

- 三上美絵(みかみ・みえ)

土木ライター。1985年に大成建設に入社。1997年にフリーライターとなり、「日経コンストラクション」などの建設系雑誌や「しんこうWeb」、「アクティオノート」などのWebマガジンなどに連載記事を執筆。一般社団法人日本経営協会が主催する広報セミナーで講師も務める。著書に「かわいい土木 見つけ旅」(技術評論社)、「土木技術者になるには」(ぺりかん社)、共著に「土木の広報」(日経BP)。土木学会土木広報戦略会議委員、土木広報大賞選考委員。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)