2022.03.30

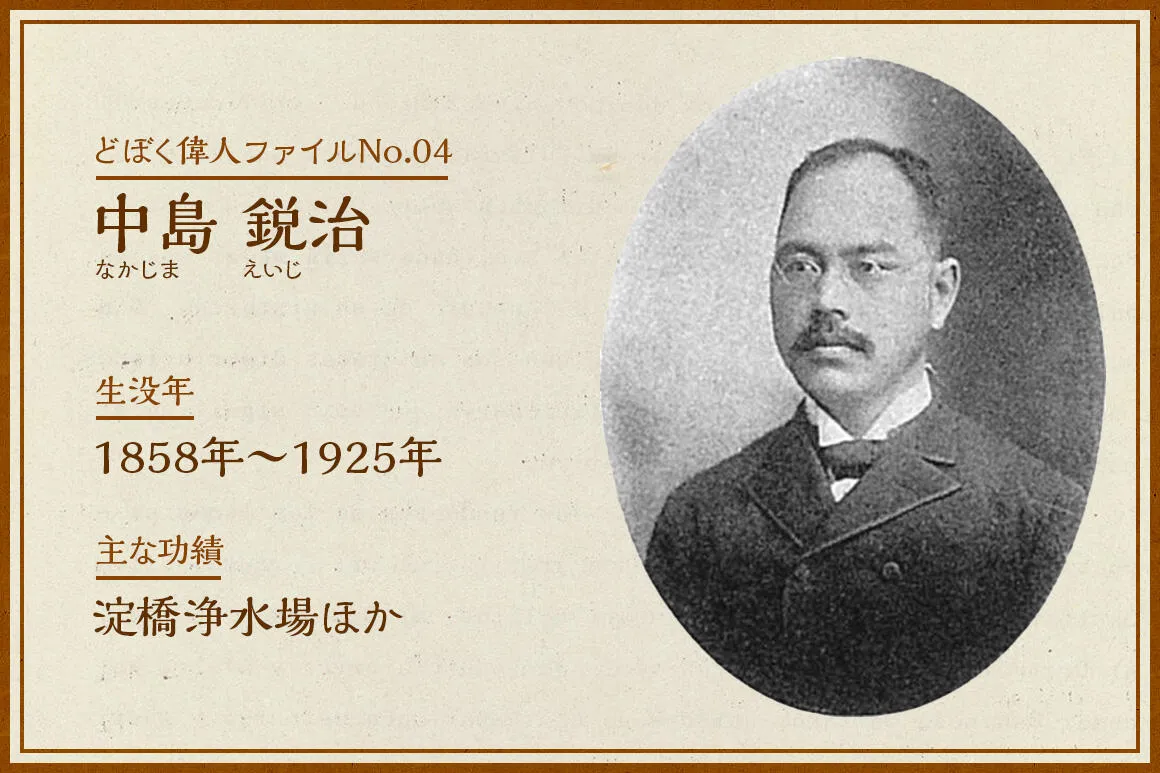

中島鋭治|どぼく偉人ファイル No.04 土木大好きライター三上美絵さんによる「どぼく偉人ファイル」では、過去において、現在の土木技術へとつながるような偉業や革新をもたらした古今東西のどぼく偉人たちをピックアップ。どぼく偉人の成し遂げた偉業をビフォーアフター形式でご紹介します。第4回は東京・西新宿に「淀橋浄水場」を造った、中島鋭治です。

文:三上 美絵(ライター)

Before:コレラと水不足に悩まされた東京

1886(明治19)年、東京はコレラ禍にあえいでいた。有力な感染ルートとみなされたのが、江戸時代に造られた上水道だ。玉川上水と神田上水を中心とする江戸の水道は、できた当初はロンドンやパリに負けない規模を誇っていたものの、明治に入った頃には、水路への雨水の流入や木管の腐朽(ふきゅう)による汚水の浸入などによって水質の低下が問題になっていた。そこに追い打ちをかけたのが、コレラの大流行だ。

そこで明治政府はろ過装置を持つ近代水道の建設を決め、お雇い外国人技師のファン・ドールンやバルトンなどの力を借りて設計案を作成。その内容は、千駄ヶ谷に浄水場を建設し、玉川上水から導いた多摩川の水を沈澱、ろ過したあと、鉄管で市内へ給水するものだった。

After:浄水場を持つ近代水道で飲料水が衛生的に

この大プロジェクトを担うために、留学中のドイツから呼び戻されたのが中島鋭治だ。中島は官命により、4年にわたり欧米で上下水道事業と関わりの深い衛生工学を学んでいた。

ところが、帰朝した中島が設計案を精査したところ、千駄ヶ谷の敷地は凹凸があり、盛土(もりど)が必須となることが分かった。盛土をすれば沈下のリスクが生じ、緻密な構造を要する上水の処理池の建設場所には適さないと判断した中島は、付近を徹底的に踏査し、淀橋に適地を見出した。現在はJR新宿駅西口側、西新宿の超高層ビル街になっている土地だ。

高台に位置する淀橋なら、送水ポンプのコストや燃料費を抑えつつ、送水量を増やすことができる。また、勾配をつけて布設する鉄管も掘削が浅くてすむ。ただ、玉川上水の最も近い位置からは逆勾配となり導水できないため、少し上流へ遡(さかのぼ)って代田村(現在の杉並区和泉)に分水口を設け、淀橋の浄水場まで約4.2kmの新水路を開通させることにした。

こうして淀橋浄水場がほぼ完成した1898(明治31)年12月、ついに東京の近代水道が給水を開始。人々は衛生的で安全な水を飲めるようになった。

かつての淀橋浄水場。1964(昭和39)年9月に撮影されたもの

かつての淀橋浄水場。1964(昭和39)年9月に撮影されたもの

写真提供:新宿区立新宿歴史博物館

1965(昭和40)年に淀橋浄水場が廃止され、跡地は超高層ビルが建ち並ぶ新宿新都心となっている

1965(昭和40)年に淀橋浄水場が廃止され、跡地は超高層ビルが建ち並ぶ新宿新都心となっている

淀橋浄水場の跡地の一角である新宿中央公園には、浄水場時代の洋風あずま屋「六角堂」が遺されている

淀橋浄水場の跡地の一角である新宿中央公園には、浄水場時代の洋風あずま屋「六角堂」が遺されている

馬車馬のための水飲み場「馬水槽」。中島がヨーロッパを視察した際にロンドン水槽協会から当時の東京市に寄贈され、一時は淀橋浄水場で保存されていたもので、現在は新宿駅東口の広場に置かれている

馬車馬のための水飲み場「馬水槽」。中島がヨーロッパを視察した際にロンドン水槽協会から当時の東京市に寄贈され、一時は淀橋浄水場で保存されていたもので、現在は新宿駅東口の広場に置かれている

中島鋭治のここがスゴイ! ~ミカミ'sポイント~

Point1:大工事を6年で完成させたプロジェクトマネジメント力

総面積およそ34万m2の浄水場と2カ所の給水工場、新水路の建設は「本邦最初の大工事」といわれたほどの規模。当然ながら当時、このような工事に従事したことのある人は一人もおらず、着工にあたり技術者・技能者の養成から取り組む必要があったという。

材料の運搬には甲武鉄道(こうぶてつどう)*の線路を分岐して浄水場の敷地に引き込まなければならず、大量の鉄管を製造できる工場も少なく、その調達にも苦労した。

中島は卓越したプロジェクトマネジメント力と熱意をもって、こうしたさまざまな課題を一つずつ乗り越え、着工からわずか6年ほどで工事を完了させたのである。

* 甲武鉄道:明治時代にあった私鉄。御茶ノ水から新宿を経由して多摩郡(当時)を横断して国分寺や立川などを通り八王子に至る鉄道。1906(明治39)年に国有化され国鉄(当時)中央本線の一部となった。

Point2:全国で近代水道システムを構築した「近代水道の父」

完成したばかりの東京市の水道も、需要の急増によりすぐに拡張工事が必要になった。東京郊外に新たに村山貯水池を建設し、給水能力を1日約48万m3へと倍増させたこの工事を手がけたのも中島だった。

さらに、仙台市や名古屋市、高崎市など15を超える自治体の上下水道、皇居や北九州市の八幡製鉄所、東京駅の上下水道など、その実績は枚挙にいとまがない。東京帝国大学の教授として技術者を育成するかたわら、内務省技師として全国に近代水道システムを造り上げた中島は、まさに日本の「近代水道の父」と呼ばれるにふさわしい。

1927(昭和2)年に完成した村山貯水池(通称:多摩湖)は元祖・東京の水がめとなった。写真手前が第一取水塔、奥が第二取水塔

1927(昭和2)年に完成した村山貯水池(通称:多摩湖)は元祖・東京の水がめとなった。写真手前が第一取水塔、奥が第二取水塔

中島が手がけた旧渋谷町水道の駒沢給水塔。現在は非常時用の応急給水槽として活用されている

中島が手がけた旧渋谷町水道の駒沢給水塔。現在は非常時用の応急給水槽として活用されている

※記事の情報は2022年3月30日時点のものです。

-

- 三上美絵(みかみ・みえ)

土木ライター。1985年に大成建設に入社。1997年にフリーライターとなり、「日経コンストラクション」などの建設系雑誌や「しんこうWeb」、「アクティオノート」などのWebマガジンなどに連載記事を執筆。一般社団法人日本経営協会が主催する広報セミナーで講師も務める。著書に「かわいい土木 見つけ旅」(技術評論社)、「土木技術者になるには」(ぺりかん社)、共著に「土木の広報」(日経BP)。土木学会土木広報戦略会議委員、土木広報大賞選考委員。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)