2023.05.31

将来の大地震に備えた防災対策〈後編〉防災力の向上に不可欠な災害イマジネーション【建設×SDGs⑥】 地震の被害を最小限に抑えるためには、自治体や企業の取り組みはもちろん、個々人が防災力を高めることも欠かせません。都市震災軽減工学や国際防災戦略論が専門の東京大学教授で大学院情報学環・総合防災情報研究センター長の目黒公郎(めぐろ・きみろう)さんへのインタビュー後編では、防災対策を実現する上で基本となる「災害イマジネーション」の重要性と、それをトレーニングするためのツール「目黒巻(まき)」の使い方に加えて、災害に対する建設業界の関わりと課題についてお聞きしました。

文:長坂 邦宏(フリーランスライター) 写真:安達 康介

人間は自分の想像できないことに備えたり、対応したりすることはできない

──防災対策を実現させるための基本として、「災害イマジネーション」の重要性を指摘されています。

災害がなぜ発生するのか。そのメカニズムは、「インプット」→「システム」→「アウトプット」の関係で考えると理解しやすいです。インプットは地震、台風などで、英語では「hazard(ハザード)」と言います。具体的には、外力の強さと広がりに発生確率を掛けたものです。

次にシステムは何かと言うと、対象地域の自然環境特性(地形や地質、地盤、気候など)と社会環境特性(人口分布/密度やインフラの特性、政治、経済、文化、宗教、歴史、教育、防災対策など)によって特徴づけられる地域特性です。この2つが決定されると、次に重要になるのが、災害が発生する季節や曜日、時刻などの時間的な要因です。

最後のアウトプットは、物理的・社会的現象ですが、これがある上限値(しきい値)を超えると、初めて被害(ダメージ)や災害(ディザスター)となります。

災害イマジネーションとは、インプットである地震や台風などの特性とシステムである自分の暮らす地域の特性を十分理解した上で、発災時の時間的な要因を踏まえ、発災からの時間の経過とともに、自分の周りで起こることを正しく想像する能力です。人間は、自分の想像できないことに対して備えたり、対応したりすることは絶対にできないので、災害イマジネーションが不可欠なのです。

──災害イマジネーションを持つことで、適切な対策を考えられるようになるということですね。

適切な災害対策の立案と実施には、次に説明する3つが必要です。①敵を知る ②己を知る ➂災害イマジネーションです。①の「敵」は2つで、先ほど説明した災害のメカニズムのインプット(ハザード)とアウトプット(災害)です。

②の「己」は3つあります。最初の己は対象地域の地域特性です。これは災害のメカニズムのシステムであり、これが分からないと、インプット(ハザード)からアウトプット(災害)を理解することができないからです。2つ目の己は、国・都道府県・市町村など、自分が所属する行政の能力です。これを理解しない市民は、防災対策の全てを行政にお願いしようとしますが、それは無理なので、行政の能力の適切な把握が必要になります。3つ目の己はご自身です。自分の能力を理解していない市民は、やれば簡単にできることもしないで被害を拡大させてしまう。この2つの敵と3つの己を理解した上で、災害イマジネーションが高まれば、現在や将来の課題が見えてきます。そして、初めてその課題に対する解決策が議論できるからです。

この議論の際に重要になるのが、「時間」と「空間」を測る長さの異なる2つの物差しです。大きな空間と長い時間を測る長い物差しと、小さな空間と短い時間を測る短い物差しです。長い物差しでの方向付けはブレてはいけません。しかし、それだけでは具体的に何をすればいいのか判断できない人も多いので、短い物差しを使って具体的なアクションとその効果を示してあげる必要があります。

しかし、短い物差しによる局所最適解的なアクションを続けていくと、全体最適解からは乖離していくことが多いので、長い物差しでの評価が重要になるのです。この2本の物差しをバランスよく使って、適切なタイミングに適切な対策を実施していくことが大切です。

災害発生後の自分の行動や心理状況を想像して理解する「目黒巻」

──災害イマジネーションを高めるためのトレーニングツールとして、先生は「目黒巻(まき)」を開発されました。

まず最初に、防災関係者を対象として、「目黒メソッド」という災害イマジネーション向上ツールをつくりました。これは、発災条件としての季節や天候、曜日を決定した上で、1日の時間帯別の自分の行動を縦軸に、横軸には発災からの時間経過を取り、縦軸のそれぞれの行動中(時間帯)にハザード(地震など)が発生したことを仮定し、そこからの時間の経過に伴って自分の周りで起こる出来事を書く。その際に、自分の心理状況や家族をはじめとした周辺の人々の状況なども想像して記載し、自分がとるべき行動もまとめるものです。

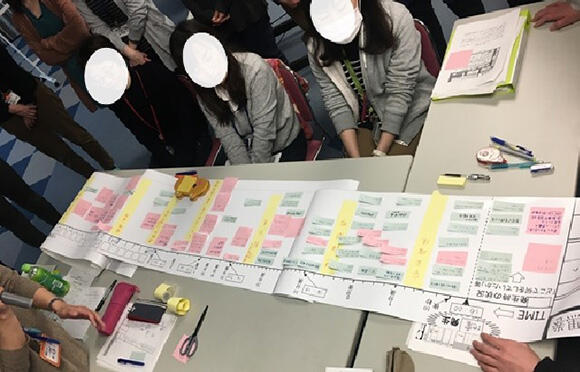

しかし、これは一般市民には難しすぎるので、一般市民向けに簡略化して作ったのが「目黒巻」です。巻物状の紙(図―1)を使うのでこのように呼ばれるようになりました。また「目黒巻」を使ったワークショップを「目黒巻WS」と言います。図―2に示すように、数人(10人以内)のグループを単位として実施すると効果的です。

(図―1)目黒巻の用紙

(図―1)目黒巻の用紙

(図―2)目黒巻WSの様子

(図―2)目黒巻WSの様子

目黒巻WSでは、図―1に示すように、最初に災害の種類と発災時刻や曜日、天候などの条件を設定します。次にWSで議論する時間(発災から24時間とか48時間など)を決めます。そして災害が発生した時に自分のいる場所や状態を記入した上で、発災からの時間経過に伴って自分の周りで起こることを、自分を主人公とした物語として書いていきます。大きさと色の異なる数種類の付箋紙を用意してWSを始めます。物語は、後でその内容と時間を修正する可能性が高いので、付箋紙に書いて、それを対応する時間帯に貼り付けていきます。「災害が発生した後、自分がどのような状況に置かれ、何を思い、どう動くか」をイメージしながら、時間軸に沿って付箋紙に自由に記入します。物語を書きながら思い浮かんだ疑問は別の付箋紙に書き出し、対応する時間に貼り付けます。

──付箋紙に書き出した後は、どうするのですか。

WS全体の半分くらいの時間を使って、最初に決めた時間(発災から24時間とか48時間など)まで、物語と疑問を書き進めます。その時間が終了したら、残り半分の時間を使って、次に説明するような一連の活動を行います。

まず最初は、グループ内で各人の目黒巻の物語を見せ合います。ほかの人がどのようなことを考えているかを知ることは、非常に勉強になります。次に全員の目黒巻を並べ、その上に物差しを当て、同じ時間帯での物語を比較します。多くの場合、皆さんかなり異なった内容を書かれ、その多くは実現不可能なくらい早い時間帯に記載されるので、これを調整します。すなわち、時間が不適切であれば、最初に貼った場所に印を付けた上で、付箋紙を適切な時間帯に移動させて貼り付けます。内容的に不適切であれば、異なった色の付箋紙に修正版の物語を書き、それを対応する箇所に張り付けます。

次に、グループ内で手分けして、各人が記載した疑問を解決します。疑問が解決した後には、対象時間の終わりの箇所に書かれている行動や状況に対して、これを少しでもいい状況に改善する(ハッピーエンドにする)ために、発災からの行動を見直し、修正できないかを考えてもらいます。これが終了すると、関係者にとっては、今の状況で最善に近い物語や対応が記載されたものになっているでしょう。

この次からは仮想的な条件を設定します。もし、今回発災を仮定した時間の前に、例えば、10秒とか20秒の時間をもらうことができたら、その時間を活用して、発災後の物語をどう変えられるかを考えてもらいます。これは緊急地震速報の時間帯です。事前に利用法を考え、訓練しておかなければ、この時間をうまく使うことは難しい。しかし、事前の準備次第ではさまざまな可能性があることが分かります。この猶予時間を長くしていき、例えば、半日や1日の猶予があれば、発災から後の物語は大幅に変えられることが分かるでしょう。しかし、現在の私たちは、この貴重な時間を全く活用しないでいて、大災害の当日を迎えてしまうのです。

現時点から発災するまでの時間と発災後の時間を比べた場合に、どちらの時間が長いのか、どちらがより余裕があるのかを考えれば、言うまでもなく発災までの時間です。その時間を有効活用することを考えず、「ぐらっとしたら、○○を行う」などと言っていることが、いかに合理的ではないかが分かるでしょう。「ぐらっ」としたときに、なるべく特別な行動をとらなくていいように備えるべきなのです。

目黒メソッドや目黒巻WSを通じて皆さんには、図―3に示すように、発災後のどの時間帯でどのような課題に直面するのか、またその課題の解決には事前にどの程度の時間があればいいのかを認識し、解決に向けた行動を実施してほしいのです。

(図―3)目黒巻WSで目指すこと

(図―3)目黒巻WSで目指すこと

──災害が起こってからの対応を考えるだけでなく、起こる前に何ができるかを考えるのも重要なのですね。自分の日々の行動についても考え直すきっかけになりそうです。

災害が起こる前に何をすべきかを考えるには、災害が起こった際に自分が直面する状況を理解することが不可欠です。理由はすでに説明したように、人間は自分が想像できない状況には備えることも対応することもできないからです。

現在、いろいろな分野の人たちが目黒巻を使ったワークショップを開いてくれています。海外でも「メグロール(MEGROLL)」と呼ばれて利用されています。目黒巻を使って自分を主人公とした物語を作ることで、防災対策を他人事(ひとごと)ではなく自分事(わがこと)にすることができます。

また、自分の持つ多面性を理解したり、健常者だと思っている自分が、激しい地震の揺れの中でメガネやコンタクトレンズを紛失してスペアーが見つからなかったり、ガラスや陶器の破片で足に大けがを負ったり、家具の下敷きになって骨折したㇼ、さまざまな理由から簡単に災害弱者(災害時要援護者)になることが理解できます。すなわち「健常者=潜在的災害弱者」であることの理解です。このように考えると、見えてくる世界が大きく変わるはずです。さらには自分の死後の物語まで考えることで、初めて気づくこともたくさん出てきます。

──そもそも「目黒メソッド」はどのようなきっかけで開発されたのですか。

1995年の阪神・淡路大震災の後に、災害対応した人たちにインタビュー調査を行いました。その結果、痛感したことは先を読んだ行動がほとんどできていなかったということです。次に何が起こるか分からない不安な状況の中で、次々と発生する問題の早急な解決を求められる。この状況は、マラソンを走らなければいけない選手に、100mダッシュを繰り返し強いているような状態と言えます。これでは肉体的にも精神的にも疲弊し切ってしまう。

このようになってしまう原因は、災害状況をきちんと想像する力が不足しているからです。それで災害イマジネーションの重要性を訴えるようになりました。当初は「目黒は何を言っているんだ」という感じでしたが、今では世界各国で防災において災害イマジネーション(Disaster Imagination)は最も重要なキーワードのひとつとして認識されるようになりました。

チームジャパンを海外に派遣し、21世紀型『いざ鎌倉システム』を整備

──防災や災害に対して、建設業界はどのように関わることができるでしょうか。

大規模災害を対象にした場合、建設業界はとても重要なプレーヤー集団です。しかし現在、日本の建設業界は、国難級災害と呼ばれる巨大災害の発生時に、十分な対応をするだけの量と質の建設労働力の提供が難しい状況です。

建設投資額はピーク時の1992年度で86兆円でしたが、東日本大震災の前年の2010年には42兆円に落ち込んでいます。大規模プロジェクトが減少し、それに携わっていたエンジニアたちや技術力の高いオペレーターたちも定年でどんどん「卒業」されました。現在の就業者数は、ピーク時よりも約30%減少しています。

将来、大地震で100兆円規模の被害が出た場合に、「総力を挙げてスムーズな復旧・復興を進めましょう」と言ったところで、直後のがれき処理から始まり、大規模な復旧・復興工事を担う建設業の人材確保が困難になることは明らかです。

──人材不足という課題に、どのように向き合うべきでしょうか。

今、巨大プロジェクトを国内だけに求めるのは困難です。世界で巨大プロジェクトが動いている地域(例えば、北アフリカや中東、インドなど)に、ゼネコンを中心とするチームジャパンを派遣する。そのチームには、若くて優秀な技術者を入れて、技術の維持や進展をはかる。また、そのチームに参加する他国の技術者のスキルアップと同時にシンパシーづくりをすべきです。

「日本は20××年くらいまでに、巨大災害に襲われる可能性が高い。その際には、以下のような条件で日本を支援しに来てください」という事前の約束を取り交わしておくことです。そうしないと、災害発生後では人件費や建設資材等が高騰し、復旧・復興がより困難になる可能性が高いのです。なので、時間をかけて、上記のような対応が可能となる仕組みづくりを考えていく必要があります。これが、私が提唱する「21世紀型『いざ鎌倉システム』」です。すなわち、21世紀半ばまでに発生が危惧される首都直下地震や南海トラフ沿いの巨大地震の災害発生時に想定される建設技術者の圧倒的な人材不足を補うため、海外からの協力を視野に入れた建設労働力を確保する仕組みです。

私の研究室で、東日本大震災の後に、激甚被災地の11市町村で行われた約1万8,000件の復旧工事を調査・分析したところ、さらにいろいろなことが分かりました。私は従前から、大規模災害の後の復旧・復興工事における技術者の量と質が不足することを懸念していましたが、同時に工事をつくる行政職員も足りないことが分かりました。行政職員の不足のために、迅速に復旧・復興工事を発注できないのです。他自治体等からの支援で行政職員を増やして工事を発注しても、今度は地元企業がそれを受けられないのです。

東日本大震災の直前、岩手・宮城・福島の3県の土木工事の占める割合は全国の土木市場の6%でしたが、復旧工事のピーク時にはこれが16%になりました。つまり、3県以外の全国の94%の土木市場の技術者が3県を支援し、全国の約1割に相当する工事が3県で追加して実施され、放射能の問題で帰省が困難なエリアを除いて、被災地の復旧が約10年でおよそ完了したということです。

南海トラフ沿いの巨大地震では、上記の3県以上の甚大な被害を受けるエリアの土木工事額は全国の43%を占めます。支援に回ることのできる割合は57%です。このような状況でスムーズな復旧や復興は可能でしょうか。長い物差しと短い物差しのバランスを取りながら、どうやって支援するのか、その政策についても議論しておく必要があります。

※記事の情報は2023年5月31日時点のものです。

- 目黒公郎(めぐろ・きみろう)

東京大学教授、東京大学大学院情報学環・総合防災情報研究センター長。東京大学大学院修了(工学博士)。研究テーマは「構造物の破壊シミュレーション」から「防災の制度設計」まで広範囲に及ぶ。「現場を見る」「実践的な研究」「最重要課題からタックル」がモットー。国内外の30を超える自然災害の現地調査を実施。中央防災会議専門委員のほか、多数の省庁や自治体、ライフライン企業等の防災委員、国際地震工学会「世界安全推進機構」理事、日本自然災害学会理事、地域安全学会理事、日本地震工学会理事などを歴任。主な編著書は「被害から学ぶ地震工学─現象を素直に見つめて─」(鹿島出版)、「地震のことはなそう」(自由国民社)、「ぼくの街に地震がきた」「じしんのえほん」(以上、ポプラ社)、「間違いだらけの地震対策」(旬報社)など。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)