2022.06.29

【建設✕SDGs③】グローバル社会に求められる「水処理技術」と「水環境・持続可能性評価」〈後編〉水質調査を効率化する新たな技術の開発 効率的な水利用のためには、適切な水質調査が欠かせません。後編では、東京工業大学で「水、環境、SDGs」を切り口とした研究に取り組まれている藤井学准教授に、水質調査を効率化する「水環境評価」の新たな技術開発のほか、コロナ禍がSDGsに与えた影響、建設業界とSDGsの関係などについてうかがいました。

文:三上 美絵(ライター) 写真:安達 康介

含まれる有機物を一度に解き明かす「水の健康診断」

――先生は「水環境評価」についても新たな手法を考案されていますね。

水中に何万種もある有機物群を一気に検出する技術を開発しているところです。夢は水中にあるすべての分子を明らかにすることなのですが、これはちょっと難しい。でも、少なくとも有害な物質や注視すべき物質を全部分かるようにしたいと思っています。

この技術のポイントは「ノンターゲット」であることです。従来の方法では「法規制で規定された有害物質がどのくらい含まれているか」を測定するのが主流でした。つまり、ターゲットだけを分析していた。われわれが開発している技術は最初からターゲットを決めるのではなく、さまざまな分子を一気に明らかにする方法です。

例えば、川の水を採取し、その中にどんな分子がどれだけ含まれているかを分析します。1回の分析で済むので、水質調査が効率的になります。かつ「現状では規制対象になっていないが、有害かもしれない要検討の物質」についても分析できる。言わば、水質の「健康診断」のようなものです。

――具体的にはどのような手法を使うのでしょうか。

「質量分析」といって、分子1個当たりの質量を測定するものです。有機物ごとに分子の重さは異なるため、重さを精密に測ることができれば種類が特定できるわけです。最近は分析化学の分野で計測技術の進歩が著しく、高度な質量分析の技術が確立されてきたので、それを活用しています。

ただし、化学物質の分子は複数の原子の複雑な組み合わせでできていますから、分析は簡単ではありません。われわれは、多種多様な有機物に柔軟に対応できる独自のアルゴリズムを開発しているところです。下水処理の場合、滅菌剤として投入した塩素と有機物が反応することで発生した有害物質や、ちぎれて断片になってしまった分子などもあり、そうした物質でも測定できるように設計しています。

完成にはまだ時間がかかりますが、この研究テーマは世界と戦えるトピックの一つですし、技術が確立すれば水質分析のコンサルティングに大いに役立つと思います。学術的には土木工学に限らず、海洋学などでも最先端の研究になっています。

コロナ禍がSDGsの目標に与えた影響を評価

――先生は「水環境」のみならず、「持続可能性評価」の手法の開発にも取り組んでいます。SDGs(持続可能な開発目標)は非常に幅広い概念なので、専門分化した研究の世界では扱いにくいように思うのですが、あえてそこにチャレンジする理由を教えてください。

スウェーデンの大学の研究者との交流がきっかけでした。彼らと話をしていると、持続可能性に対する考え方や行動がわれわれとはまったく違う。例えば海外出張のとき、日本の研究者は少し遠回りでも旅費の安いルートを選びますが、彼らはチケット代が多少高くても「CO₂排出量が最も少ないこと」を優先してルートを決めるのです。

持続可能性が大事だということは以前から頭では分かっていたものの、自分のライフスタイルを変えてまで環境負荷の少ない行動に徹するという意識は、私にはありませんでした。スウェーデンの社会にはそうした意識が浸透していると感心し、私もSDGsについて真正面から研究してみようと思ったのです。

――その一環として「新型コロナウイルスの感染拡大がSDGsの進捗に及ぼす影響評価」など、社会科学的なテーマも扱っていますね。

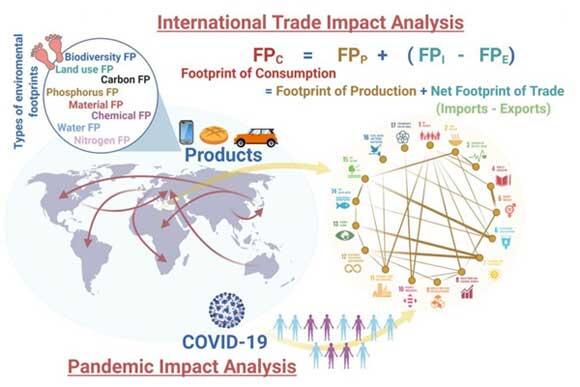

SDGsは17の目標の下に169のターゲットがあります。それぞれのターゲットにはインディケーター(指標)があり、進捗状況を数値に換算できるようになっている。われわれは、その既存の枠組みに足りない指標を追加するなど、より精密な評価をできるように改良する研究を進めていました。

ちょうどそのとき、新型コロナウイルスのパンデミックが起き、各国でSDGsに取り組む人たちは、コロナの影響がどんなところにどのくらい出ているかを気にしていました。そこで2019年と2021年の指標を比較してみると、前進したものもあるいっぽう、後退したものもありました。それを抽出して、コロナがSDGsの各目標に与えた影響を評価したのです。

人新世(Anthropocene)で人類が直面している課題である「持続可能な社会への移行」が達成できるよう、あらゆる分野を統合した学際融合研究を推進している

人新世(Anthropocene)で人類が直面している課題である「持続可能な社会への移行」が達成できるよう、あらゆる分野を統合した学際融合研究を推進している

――どのような部分にコロナ禍の影響が及んでいたのでしょうか。

1つは「ジェンダー」ですね。コロナ禍は女性により多くの経済的な影響を与えました。実はこの研究を始めてすぐに壁にぶち当たり、この問題を土木の研究室の男性メンバーだけで扱うのは限界があると感じました。そこで、上海大学に所属する社会科学系の女性研究者などにも加わっていただき、意見をもらいながら進めました。

最近は大学教育も「文理融合」の方向へ向かっていますが、この研究を通して、分野の壁を越えることの重要性を実感しました。特にSDGsに関しては、途上国・先進国、男性・女性とバランスを考えながら共同研究を進める必要があると思います。

研究成果をまとめた論文は、持続可能性に関するジャーナル「JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION(ジャーナル・オブ・クリーナープロダクション)」に投稿し、現在、査読をしてもらっています。「クリーナープロダクション」というのは、製造工程全体を見直すことで環境負荷を低減しようという生産技術の概念で、このジャーナルはそのための技術革新に関する研究論文を幅広く受け入れています。

実は、SDGsに関しては世界的にもまだ学術誌が少なく、論文の投稿先を探すのにも苦労しました。学際的な研究が進みつつある半面、まだ受け皿が十分ではない面があるようです。

インフラ整備そのものがSDGsの根幹

――日本の建設業界におけるSDGsの取り組みをどのように見ていますか。

私の研究室に所属する博士課程の学生が、インフラをエネルギー、交通、通信、水、廃棄物のセクターに分け、それぞれのインフラ整備が直接的・間接的にどの程度SDGsに貢献するかを分析しています。例えば、デジタル通信が地球上に普及すれば、教育、健康、貧困などの改善に寄与するといった関係です。

つまり、インフラを整備すること自体がSDGsの根幹であり、最も必要な分野なのです。まずはこのことを強調しておきたいですね。国内でも水利用や災害に対し、インフラ整備で解決できる問題はたくさんあるでしょう。道路を1本通すだけでも、医療や食を始め、あらゆるSDGsの目標に目に見えない効果を与えているはずです。

もちろん、インフラ整備の結果、どうしても環境負荷が増大してしまう場合もあるでしょう。このトレードオフになってしまう部分をできるだけ低減していこう、というのがSDGsの考え方です。そのためには、建設業でもプロジェクトごとに影響をマッピングして整理してみるといいのではないでしょうか。

SDGsの取り組みは、きちんと数値で確認しながら改善することが重要。われわれの取り組んでいる影響評価の手法も、改善効果を定量的に評価できる枠組みになるので、役に立てるのではないかと思っています。

※記事の情報は2022年6月29日時点のものです。

- 藤井学(ふじい・まなぶ)

東京工業大学 環境・社会理工学院 准教授。1980年生まれ。栃木県小山市出身。2007年に東北大学大学院工学研究科土木工学専攻博士課程後期修了。その後、日本学術振興会(JSPS)特別研究員(PD)、同海外特別研究員、東京工業大学助教、同特任准教授を経て2020年より現職。エジプト日本科学技術大学(E-JUST)特任教員。専門は水環境工学。平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学若手者賞など受賞。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)