2022.09.07

【建設✕SDGs④】急速に普及が進む水中ドローン〈後編〉海の豊かさを守り、建設業界の課題解決にも貢献するIoTツール 前編では一般社団法人日本水中ドローン協会 事務局次長の大手山弦(おおてやま・げん)氏に、水中ドローンの定義や操作するために求められるスキル、また技能が一定のレベルに達していることを証明する資格などについてお聞きしました。後編ではさらに一歩踏み込み、水中ドローンの活用事例のほか、SDGsやブルーエコノミーとの関係についてうかがいました。

文:小笠原 拓(ライター) 写真:安達 康介

水中構造物建設工事など現場での活用が進む水中ドローン

――水中ドローンはどのようなシーンで利活用されているのでしょうか。

水中の様子を観察したいといった知的好奇心を満たすレジャー活用や釣り場の可視化のほか、多くの現場でビジネス活用されるケースが急速に増えています。特に潜水士が入れないような狭小箇所、40mを超える水深、濁りや流れのある水中での点検や作業では、安全性が高く、省力化が図れ、コストも削減できる水中ドローンの活用が注目されています。主な用途としては港湾施設や漁港、洋上風力発電、海中ケーブルなど、水中構造物建設に関する現場での活用が目立って増えてきています。船舶や橋梁、工場、貯水槽といったインフラの設備点検にも威力を発揮します。水中ドローンは海だけではなく、河川や湖でも使用できるので、これまでは濁りが強く、安全性の観点から確認が難しかったダムの点検調査もオプション製品を拡張して活用することで行えるようになりました。

――建築や土木、インフラの設備点検といった現場以外でも、水中ドローンの活用方法はありますか。

第1次産業の漁業でも水中ドローンの活用が広がっており、スマート漁業、スマート養殖が浸透しつつあります。政府が水中ドローンも補助対象とした補助金*1を発表したことは、水中ドローン業界にとっても大きな前進です。水中ドローンは、人が潜らなくても養殖場を点検できるツールになったのです。日常的な網の点検にはじまり、死魚の発見や回収、アンカーロープが切断した際のアンカー捜索など、積極的に水中ドローンを導入する事業者が増えています。これらの作業をダイバーが行うと、準備時間も含めて約1時間かかりますが、水中ドローンなら10分程度で終えることも可能です。

*1 補助金:令和3年度補正予算 水産庁「水産業のスマート化推進支援事業」

――ダイバーが実際に潜る場合は体への負担や減圧症のリスクも伴うため、水中ドローンを活用する効果は計り知れないですね。水中ドローンを使った作業は、一人でも行えるのですか。

一般社団法人日本水中ドローン協会では、水中ドローンの操作を操縦士、ケーブル技士、安全管理者の3名で行うことを提唱しています。さらに、水中ドローンを活用した業務に安心をプラスするため、東京海上日動火災保険株式会社と連携し、ライセンスへの付帯保険サービスを2022年4月に開始しました。水中ドローン操縦技能ライセンスに付帯する賠償保険は日本初で唯一(2022年8月現在)のサービスになります。原則として事業用途での水中ドローンを使用した業務中、対象者を起因とし、対象者外への事故・トラブル・損壊に対して補償する保険となります。

SDGsとブルーエコノミーへの貢献

――日本水中ドローン協会では、SDGsやブルーエコノミーに関する取り組みも積極的に行っています。

我々の活動は、ブルーエコノミー*2と密接な関係にあります。海洋環境と海洋資源を保持しながら、社会全体をサステナブルに発展させるという考え方が、ブルーエコノミーの基本思想です。SDGsのゴール14「海の豊かさを守ろう」を実現する取り組みとしても、ブルーエコノミーの普及、啓もう活動に力を入れています。

*2 ブルーエコノミー:海洋資源の持続可能な利用を通じて経済成長の実現を図る活動。実現するためには、ブルーカーボン(海洋で生息される海藻などの生物によって、吸収・貯留される炭素)の活用が欠かせない。

――2021年から小中学生を対象にした水中ドローンの体験会を実施しているとお聞きしました。具体的にはどのような活動を行っているのですか。

日本財団と総合海洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、オールジャパンで推進する「海と日本プロジェクト」の助成を受け、当協会はブルーエコノミー啓もう活動の一環として、水中ドローンで知る「私たちの海」という事業を、小中学生や教育関係機関、自治体、体の不自由な方を対象に展開しています。次世代を担う子どもたちに、地域の海洋環境や水産業など身近な「海」の課題を自分事として捉え、問題意識を深めてもらうことが大きな目的です。この他、各地域の課題解決に水中ドローンを役立ててもらい、具体的な行動を起こすきっかけになればとも考えています。

2021年は「水中ドローン体験」と「SDGs地域学習」を絡めたイベントを全国8カ所で実施し、総勢300名ほどの参加がありました。2022年は7~10月に北海道・青森・横浜・名古屋・富山・神戸・山口・徳島・熊本・沖縄の全国10カ所で実施予定です。このイベントの現地運営は、当協会の認定水中ドローンスクールに協力いただいており、地域振興の一翼も担えたらと思っております。

子どもたちを対象とした事業の2021年の活動の様子。水中ドローンについて説明し、実際に操縦を体験してもらった

子どもたちを対象とした事業の2021年の活動の様子。水中ドローンについて説明し、実際に操縦を体験してもらった

――水中ドローンを正しく活用することで、環境に対してどのような貢献ができるとお考えですか。

水中ドローンは釣り場の可視化という観点からも活用されていますが、当協会の会員様も中心になり、静岡県の浜名湖の海釣り公園で「根がかりプロジェクト」が結成されました。これは水中ドローンによるゴミの調査・回収、海釣り公園の水中ガイドマップ化を目指したもので、現在は浜名湖の水中映像がYouTubeで配信されています。また、同じく当協会の認定水中ドローンスクール徳島校でも水中ドローンを用いて定期的に徳島の海に沈むごみを回収する活動も行っています。まだまだ小さな活動かもしれませんが、こういった積み重ねが豊かな海を守るために必要だと思います。

――最後に、今後の展開や活動についてお聞かせください。

水中ドローンは認知され始めてからまだ日が浅いので、しっかりと啓もう活動した上で、認知拡大、普及促進に努めたいと思います。そのためにメディアでの露出や、関係団体や監督官庁との意見交換やネットワーク構築が重要だと考えています。

日本は水資源が豊富な海洋国家です。いっぽう、少子高齢化による後継者不足や労働力の減少、高度経済成長期につくられた建造物の老朽化といった問題を抱えています。これらの課題を解決するカギとなるのがIoT(Internet of Things)で、そのツールとして水中ドローンが必要とされるのは間違いないと確信しています。

※記事の情報は2022年9月7日時点のものです。

- 大手山弦(おおてやま・げん)

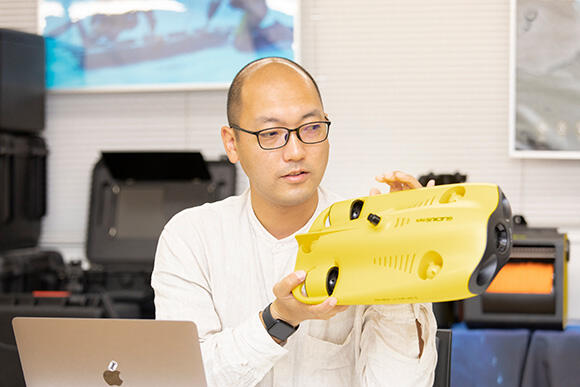

一般社団法人 日本水中ドローン協会 事務局次長。「水中ドローン安全潜航操縦士」の人材育成をはじめ、水中ドローンの利活用を含めた普及活動や行政・自治体との意見交換なども積極的に行っている。また同協会の認定水中ドローンスクールの開校支援や講師養成も担当し、全都道府県での開校を目指して活動している。イベント企画においては、全国で開催している【水中ドローンで知る「私たちの海」】を含めた、多くの水中ドローン関連イベントも手掛ける。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)