2022.04.27

【建設✕SDGs②】建設業界で働く女性をバックアップする「けんせつ小町」活動〈後編〉性別を問わず、長く働き続けられる環境をつくる 建設業界で活躍する女性が少しずつ増えてきました。日本建設業連合会は「けんせつ小町」活動と題し、建設業界で働く女性たちの支援に力を注いでいます。プロジェクトを担当する本田一幸(ほんだ・かずゆき)氏に、活動の具体的な内容とその狙い、また未来に向けたビジョンについてお聞きしました。

文:三上 美絵(ライター) 写真:安達 康介

現場の女性チームが新しい働き方をつくっていく

――前編では、2020年から2024年までの「けんせつ小町活躍推進計画」の柱は「定着」「活躍」「入職」の3つとうかがいました。具体的にどのような活動をしているのですか。

活動は大きく「業界内」向けと「業界外」向けの2つに分かれます。「業界内」に向けた活動として、皆が気持ちよく働ける環境を整備するための「現場環境整備マニュアル」を最初につくりました。男女別の更衣室はあるか、洗面所は鏡付きかなど、現場の状況をチェックするリストを日建連のWebサイトでも公開しています。

「けんせつ小町」の公式サイトでは、「現場環境整備マニュアル」のチェックリストのWeb版も公開している。3~5分でチェックでき、入力が終わると採点もしてくれる

「けんせつ小町」の公式サイトでは、「現場環境整備マニュアル」のチェックリストのWeb版も公開している。3~5分でチェックでき、入力が終わると採点もしてくれる

また初めて現場環境の整備を担当する人などを対象に、現場環境をより良くするためのコツやTipsを「こまちっぷす」として日建連のWebサイト上で紹介しています。例えば100円ショップで売っている小物入れを洗面台回りに設置するだけで利便性がぐっと上がる、などです。

会員企業14社の女性活躍推進に関する制度の事例もホームページに掲載しています。育児休業の期間や、育児中の短時間勤務制度の有無などを一覧表にして比較できるようにしました。人事担当者は他社の動向を気にするものです。互いが他社の取り組み状況を知って、自社の制度を見直す。最終的に制度の拡充につなげようという発想です。

――制度があっても、なかなか言い出せなくて使いづらい、ということもありますね。

そこがこれからの取り組みの課題です。ハードに相当する制度自体は、大手はほぼ整ってきています。あとはソフト面、意識の部分にどう働きかけて変えていけるか、です。

皆が生き生きと働けるように、その意識の部分から変えていってもらおうと、会員企業を対象に「自己肯定感をどう高めていくか」「多様な人との共創」などをテーマにしたけんせつ小町セミナーを定期的に開催しています。最近ではテーマごとに1社1名ずつ集まってもらい、ファシリテーターの先生を入れてグループワークを企画しており、毎回好評です。1社1名にすることで社内の目を気にせずに本音で語ってもらえる環境をつくり、普段接することができない同業他社とのコミュニケーションの活性化を図っています。また、アンコンシャス・バイアス(無意識バイアス)*に気づいてもらうために、男女混合型のグループワークなども行っています。

*アンコンシャス・バイアス(無意識バイアス):自分自身では気づいていないものの見方や捉え方のゆがみや偏り。

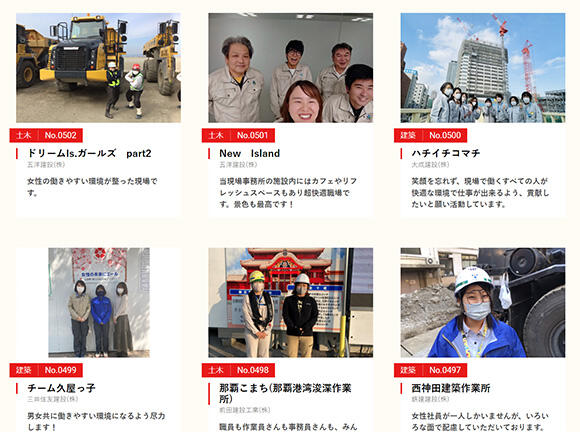

そして今、力を入れているのが「けんせつ小町工事チーム」です。これは現場で 自発的に新しい働き方をつくるチームのこと。2022年3月時点で累計約500チームが登録済みで、ホームページ上に各チームの活動状況を掲載しています。他社のチームの活動内容が見られるので、刺激になると思います。

「けんせつ小町」の公式サイトで、全国の「けんせつ小町工事チーム」の活動状況を見ることができる

「けんせつ小町」の公式サイトで、全国の「けんせつ小町工事チーム」の活動状況を見ることができる

――男性でもチームに入れるのですか。

リーダーは女性ですが、男性を混ぜたチームも増えています。小さな会社では女性の数も少ないため、女性だけではチームを組めないという事情もあります。男性と女性が一緒になってボトムアップで職場環境を変えていくことが必要です。

今年2月からは、新たに「けんせつ小町サミット」を始めました。けんせつ小町工事チームの中から、目立った活動やユニークな活動をしている5チームを招待し、トークディスカッションを開催。オンラインで700名の参加があり、うち200名は会員外からの参加でした。工事チームによる活動は、まだまだこれから広がりを見せていくだろうと可能性を感じています。

今年2月にオンラインで開催された「けんせつ小町サミット2022」の様子。けんせつ小町支援専門部会長で大成建設株式会社の畠中千野さん(左)が司会進行役を務め、けんせつ小町部会長でジャーナリストの細川珠生さん(右)が基調講演を行った

今年2月にオンラインで開催された「けんせつ小町サミット2022」の様子。けんせつ小町支援専門部会長で大成建設株式会社の畠中千野さん(左)が司会進行役を務め、けんせつ小町部会長でジャーナリストの細川珠生さん(右)が基調講演を行った

女性だけでチームを作り現場で活動することに対して、「現場の所長などの理解は得られるのか」とよく聞かれますが、所長をはじめ周囲の理解があることは、絶対的な条件の一つです。そういう意味でもチームに男性は必要なのです。ある特徴的なチームの現場では、発注者を巻き込んで活動しています。それによって「ダイバーシティーに理解のある会社だ」と、発注者側のイメージアップにもつながっていく。協力会社についても同様です。そういう良い循環をつくっていきたいですね。

SDGsも「けんせつ小町」活動も、ゴールは一緒

――「業界外」に向けては、どのような活動をしているのでしょうか。

入職者を増やす試みとして、専門工事を行う女性技能者たちの活躍を紹介する読み物記事「技能者STORY」を日建連のWebサイト上で連載しています。YouTubeで「重機女子シリーズ」など動画によるPRも行っています。

新型コロナウイルスの感染が広がる以前は、夏休みに女子小中学生を主な対象とした現場見学会を開いていました。けんせつ小町がガイドとして現場のIoT技術などを紹介することで、子どもや保護者の建設業に対するイメージを変えられるのではないかと始めました。

子どもたちにさらに建設業の魅力を発信するため、教科書出版社の東京書籍さんが運営しているキャリア教育サイト「Edu Townあしたね」内に「けんせつ小町」の特設ページを新設してもらいました。現場見学とはまた違った学校教育の文脈で、建設業についてPRするものです。同じく東京書籍さんとのコラボレーションで、昨年7月にはシールド工事の初のオンライン現場見学会も開催しました。定員1000人があっという間に埋まりました。

――今後の展開について聞かせてください。

来年度からの活動に向け、けんせつ小町のリブランディングを行いました。2019年に策定した「けんせつ小町活躍推進計画」では、「働きたい、働きつづけたい、建設業をめざして」をビジョンとして掲げていますが、活動コンセプトもそれに合わせてつくる必要があります。ライター、デザイナー、ディレクターも入れて1年以上かけて議論し、「ちゃく、ちゃく――私たちの明るい未来へ着々と」という活動コンセプトを練り上げました。今後、新しいけんせつ小町活動のイメージを業界内外に広く展開していきたいと考えておりますので、ぜひ注目していただければ幸いです。

けんせつ小町が創造的に働ける未来をつくっていくことが、新しい現場の価値観を植え付けていくことになる。けんせつ小町自体がよりよい未来の体現者になる。そういう思いを「ちゃく、ちゃく」というコピーに込めました。一歩一歩、歩みを進めていきます。

――SDGs(持続可能な開発目標)の推進が盛んに言われるようになりました。「けんせつ小町」活動においてもSDGsは視野に入っているのでしょうか。

「けんせつ小町」活動も、SDGsもゴールは一緒です。ジェンダー平等の実現や、働きがいのある仕事の推進など、すべてSDGsの中に含まれている。SDGsが「けんせつ小町」活動の追い風になることは確かです。「SDGsの取り組みの一環として、けんせつ小町の活動にも協力しよう」。それで建設業界の意識が変わってくるのであればいいと思っています。

――最後に、本田さんの考える活動のゴールについてお聞かせください。

いろいろなライフイベントがある中で、女性が自然な形で働き続けられるようになることです。それは男性についても言えることです。昔は画一的な働き方・文化で、皆こぞって管理職を目指していましたが、今はそんな時代ではありません。型にはめるのではなく、それぞれがなりたいキャリアに向かって建設業界の中で自己実現できる、そこまでいけたら理想ですね。

※記事の情報は2022年4月27日時点のものです。

- 本田一幸(ほんだ・かずゆき)

2006年、一般社団法人日本建設業団体連合会(現日本建設業連合会)入社。2015年まで同連合会の環境部「建設業の環境自主行動計画」の策定・改訂、「建設現場における温暖化対策」等を担当。2016年から企画調整部「けんせつ小町」活動におけるさまざまなプロジェクトを手掛ける。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)