2025.11.12

課題はセメント製造過程でのCO2排出。環境配慮型の次世代コンクリートは材料が多様化【次世代の建設資材①コンクリート 後編】 インフラ整備などで活躍するコンクリートは、材料のひとつである普通セメントをつくる過程で石灰石を焼成するため大量のCO2が排出されます。カーボンニュートラルの実現が求められる今、次世代コンクリートにはCO2排出削減への貢献が欠かせません。それには、どのようなものがあるのか。東京理科大学創域理工学部社会基盤工学科教授の加藤佳孝(かとう・よしたか)氏に聞きました。

文:茂木 俊輔(ジャーナリスト) 写真:鈴木 拓也

カーボンニュートラル宣言によって次世代コンクリートの開発に弾み

──コンクリート製造には骨材として砂や砂利といった自然原料だけでなく、コンクリート塊などを用いることから、循環型社会の構築に寄与する建設資材と言えます。一方で、同じ環境という観点で言えば、コンクリートの原料に使うセメント製造過程でのCO2排出量が問題視されています。

そうですね。2020年10月、政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。それをきっかけに、コンクリート製造における普通セメントの使用量を減らし、結果としてCO2排出量を抑える次世代コンクリートの開発に弾みがつきました。

CO2の排出量を抑えるためには、普通セメントの使用量を減らすのが大原則です。普通セメントの主な原料である石灰石は、そもそもカルシウムとCO2が結びついたものです。それを1,200℃程度の高温で焼成すると、CO2が気化していきます。また、焼成のために燃料を燃やす過程でも大量のCO2が発生します。

このような仕組みのため、製造段階でCO2の排出を完全にゼロにするのは、理論上無理なんです。もちろん、排出されたCO2を回収して何かに利用したり貯留したりすることで大気中への排出を抑えることはできるかもしれません。ただ、CO2を効率的に回収する決定的な技術は、まだ開発されていません。

──思い切って普通セメントを材料として使わないという発想はないのでしょうか。

そこにジレンマがあります。普通セメント1tを製造する過程では、500kg弱の廃棄物や産業副産物が原料や燃料として利用されていますが、それだけの量の廃棄物や産業副産物を使わなくなれば、その行き先が案じられますよね。セメント会社はそうした廃棄物や産業副産物の引き取り代金を受け取ってきましたから、生産コストを抑えることにも役立っていました。したがって、普通セメントを使わなくなれば、そのメリットもなくなる。資源循環や生産コストにも目を配らなくてはなりません。低炭素化だけを追求するわけにはいかないのです。

自然由来でCO2を固定している材料を活用する技術に注目

──そうなると、次世代コンクリートとしては、セメントを使いながらも省CO2につながるものが有力になりそうです。具体的にはどんなものがありますか。

まず「ハイプロダクリート」があります。これは、「混和材大量使用締固めを必要とする高流動コンクリートの開発」という私の研究室の研究開発テーマについて、東急建設と共同で研究開発を行った成果でもあります。ハイプロダクリートは付加価値額*1を高めつつ、投入量を削減することで、付加価値生産性を向上できるコンクリートの総称です。

*1付加価値額:企業活動で新たに生み出された価値を数値化したもので、「営業利益+人件費+減価償却費」の計算式から算出する。

付加価値額を高めるとは、例えば、資源循環材料の活用やCO2排出量削減による環境貢献、施工の省力化に伴う作業者の負荷軽減の効果などが想定されます。投入量の削減とは、例えば、コンクリートの流動性を高めることで施工の合理化や省力化の効果を得られることなどが挙げられます。

ハイプロダクリートの外観(左)と、物理的な性質変化や劣化、耐久性を調査するための、ハイプロダクリートを使った根固めブロックの暴露試験(画像提供:東京理科大学創域理工学部社会基盤工学科)

ハイプロダクリートの外観(左)と、物理的な性質変化や劣化、耐久性を調査するための、ハイプロダクリートを使った根固めブロックの暴露試験(画像提供:東京理科大学創域理工学部社会基盤工学科)

現在開発されているタイプは、すぐに社会実装できることを重要視し、既存技術を応用しています。具体的には、混和材を大量に使用したコンクリートと締固めを必要とする高流動コンクリートに基づいた技術で、土木学会のコンクリート委員会が編纂・発行しているシリーズ「コンクリートライブラリー」にも掲載されています。資源循環や省CO2、それに施工の合理化を達成できます。

──一方で加藤先生は、短期的には低炭素化を図れても長期的なカーボンニュートラル対応ではない、と主張されていますね。

ハイプロダクリートは、高炉スラグという産業副産物の有効利用で普通セメントの使用量を削減し低炭素化を図る、というものです。生産にかかるCO2排出を低減することは可能ですが、高炉スラグという産業副産物が生まれる背景には鉄鋼という主産物の生産が伴う以上、大気の炭素収支は必ず「正」になります。これを踏まえると、大気の炭素収支を「負」にするためには、純一次生産品を利用するほかに選択肢はないことになります。

そこで、長期的なカーボンニュートラル対応の例として注目しているのが、自然由来でCO2を固定している材料を活用する技術です。

──具体的には、どんな技術があるのでしょうか。

例えば、「バイオ炭コンクリート」や「藻場王(もばおう)」といったものがあります。バイオ炭コンクリートには、木材加工時に生じるオガ粉を基にしたオガ炭を用います。通常であれば微生物分解や燃焼によってオガ粉に含まれる炭素はCO2として空気中に放出されますが、これを炭化させオガ炭にすることで分解されにくい固定炭素に変化させます。それをコンクリート材料として利用し、カーボンネガティブを目指します。

藻場王は、コンクリート材料ではなく、ブルーカーボン対応多機能型藻場増殖礁です。ブルーカーボン生態系のCO2吸収源をクレジット化するJブルークレジット®*2の創出に貢献できる技術であるとともに、海洋環境問題にかかわるネイチャーポジティブにつながる技術として注目しています。

*2 Jブルークレジット®:ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が認証・発行する、ブルーカーボン(海洋生態系によるCO2吸収)を可視化・取引可能にしたクレジット制度

廃棄食材を建設材料として利用するという発想に脱帽

──このほか独創的な技術として目を引くものはありますか。

東京大学生産技術研究所の酒井雄也(さかい・ゆうや)准教授が研究開発中の一連の技術です(詳細はこちら)。技術というよりは人の紹介になるのかもしれません。酒井准教授は例えば、廃棄食材を利用した新素材の開発に取り組んでいます。その素材を圧縮成形することで構造物をつくろうという斬新な発想には驚かされます。

私も酒井准教授と同じくコンクリートの研究者ですが、圧縮成形という発想には至りません。巨大な構造物をつくるには巨大な装置が必要になるため、土台無理と考えてしまう。発想のセンスに感心しています。廃棄食材を建設材料として利用することでフードロスの問題を解決することを、一体誰が想像できたでしょうか。その想像力と実現する実行力には脱帽するしかありません。

──次世代コンクリートの開発には今後、携わることはないのですか。

化学の知識も必要ですから、そこは別の専門家に任せます。それより、コンクリートで原理原則が未解明な部分を解き明かしたい。それが解明されないと、次世代コンクリートとして開発されたものが、構造物に利用できるだけの性状をきちんと持つのか、実証ベースではなく、理論ベースで確かめられません。今後、新しく開発される次世代コンクリートが汎用性を持ちうるように、今の研究活動にまい進していきます。

※記事の情報は2025年11月12日時点のものです。

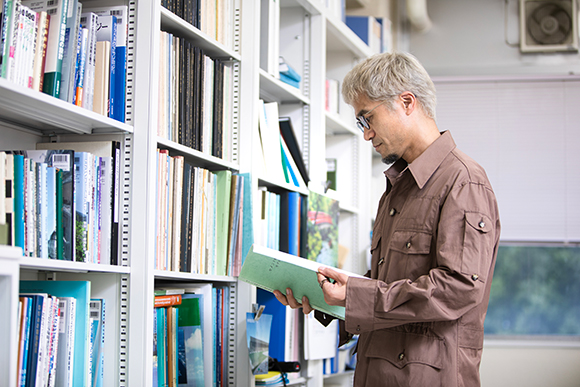

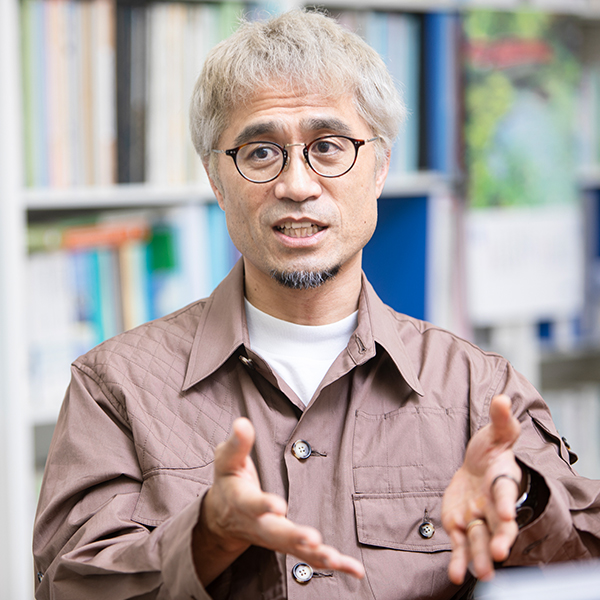

- 加藤佳孝(かとう・よしたか)

1971年生まれ。東京理科大学創域理工学部社会基盤工学科教授。1990年、県立静岡高校卒業後、東京大学理科一類に進学。1994年、同大工学部土木工学科卒業。1999年同大大学院・工学系研究科の博士号(工学)取得。国土交通省国土技術政策総合研究所、東大生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センターを経て2011年、東京理科大学理工学部土木工学科(現・創域理工学部社会基盤工学科)准教授に就任。2016年より現職。専門はコンクリート工学と建設材料マネジメント。

〈アクティオの商品情報〉

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)