2025.05.21

研究段階から実用段階へ。製品化に向けて動き始めた竹筋コンクリート【建設業の未来インタビュー⑰ 後編】 「竹筋(ちっきん)コンクリート協議会」(福島県郡山市)が、活動のステージを研究段階から実用段階へ一段引き上げようとしています。竹筋コンクリートの製品化で目指すのは、道路の側溝やふたなどコンクリート二次製品への展開。福島県内ではすでに、それらの耐久性試験に取り組んでいます。課題は、製造段階での生産性の向上。効率性の高い加工機械の開発に取り組む一方、規格化を通じた品質の確保に向け準備を進めています。協議会では新たなステージでどのような活動を展開するのか。前編と同様、事務局長を務める新和設計株式会社企画技術室室長の高橋明彦(たかはし・あきひこ)氏に聞きました。

文:茂木 俊輔(ジャーナリスト) 写真:山口 大輝

高齢化の中、現場施工では竹筋の軽さも大きな武器に

――竹筋の強度について、前編では鉄筋の半分程度ではないかという見立てを明かされています。その程度の強度を持つ竹筋コンクリート製品として、具体的にどのようなものを想定しているのですか。

コンクリートの二次製品です。具体的には、道路の側溝やふたですね。道路のメンテナンスを想定すると、例えば10mほどの区間内で、「ここの側溝だけ交換する」「ここのふただけ新しくする」といった、部分的な交換作業が高頻度で発生します。道路延長全体で捉えれば、それなりの数量にまとまるはずです。

確かに、戦前には橋梁や建物に使用された実績はあります。しかしいま、これらの構造物に使用するなら、国が定める技術基準と折り合いをつけるため、相当の手間が掛かる見通しです。そこで、側溝やふたなどコンクリートの二次製品を想定することにしたのです。規定された荷重さえ支えられれば構造上の問題はありませんし、それを標準規格として定めれば、一定の品質確保も可能になります。

竹筋の端材などを使ったビジネス展開も見据える高橋氏

竹筋の端材などを使ったビジネス展開も見据える高橋氏

――なるほど、工場生産のプレキャスト製品を想定しているのですね。コンクリート部分はともかく、竹筋の部分はどのようにつくり上げていくのですか。

まず竹筒の一部を長さ方向に切り出します。そのうえで、その断面の一部を切削機という加工機械で削り取ります。先程も申し上げたように(前編参照)、竹は内側に近いほど強度が低く、逆に外側に近いほど強度が高いので、強度の低い内側を削り取り、強度の高い外側だけを残すのです。この作業を切削といいます。竹から物差しをつくり上げる工程と同じですね。

内側を削り取った面は平滑に加工されるため、その面同士で2本の竹をぴたっと重ね合わせることが可能です。実際に配筋する時は縦横に組み合わせた竹の交点部分を、締結し留めていく、という方法を取ります。

交差した竹に竹ネジを差し込み固定する

交差した竹に竹ネジを差し込み固定する

ただプレキャスト製品だけでは竹材使用量が限られますから、さまざまなインフラで竹材性能が基準を満足するような構造物を視野に入れています。

例えば、一定程度の大きさまでメッシュ状に組んだ竹筋を現場に持ち込み、それを施工箇所に設置したうえで、コンクリートを打設します。そこでは、竹の軽さが大きな武器になります。竹筋は鉄筋と比べようもないくらい軽いため、技能労働者の高齢化が問題になる中、現場側からも受け入れられやすい側面があるとみています。

加工機の開発が生産性向上の鍵を握る

――竹筋コンクリートの製品をつくるには、切削機という加工機械が欠かせないわけですね。いま使用中の機械は、新たにつくられたものでしょうか。

実は、現在使っている切削機等は、もともと大分県別府市内にあったものなんです。竹細工産業が盛んな別府市に、協議会の会員企業が視察に出向いた時、ある加工工場に眠っていたものを見つけ、譲り受けたのです。

ただ、粗い加工しかできない状態だったため、修理を必要としていました。そこで、協議会の会員でもある宮城県石巻市の杉浦鉄工所に修理を依頼し、細かな加工までできるように直しました。杉浦鉄工所は、同じく協議会のメンバーでもある日本大学工学部機械工学科教授のご実家でもあり、そうした縁から協議会に加わってもらっています。

――例えば側溝用のプレキャスト製品をつくるとなると、切削した竹を配筋しメッシュ状に組んだものをU字型に折り曲げる加工が必要になりますね。

ええ、それが大変なんです。竹ひごを曲げる作業と同様、曲げる箇所に熱を加えながらゆっくり力を加えていくのですが、いまは手作業で加工しています。場合によっては、曲げる部分だけに鉄筋を組み合わせ、ハイブリッド構造を採用する、という手も考えています。そうすれば、生産性は格段に上がると思います。

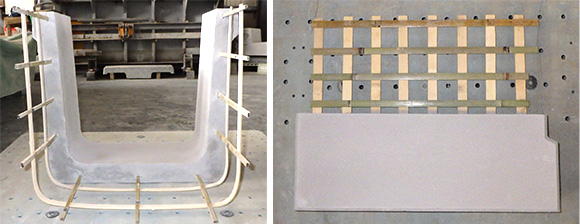

U型側溝(左)と落ちふた。協議会の会員でもある、福島県柳津町にある坂内セメント工業所が竹筋コンクリートの二次製品を製造する(画像提供:竹筋コンクリート協議会)

U型側溝(左)と落ちふた。協議会の会員でもある、福島県柳津町にある坂内セメント工業所が竹筋コンクリートの二次製品を製造する(画像提供:竹筋コンクリート協議会)

竹筋コンクリートの製品化にあたっての最大の課題は、この生産性の向上です。竹の採取から配筋の工程をどこまで短時間で済ませられるか。生産効率の高い切削機や加工機を開発できれば、いまの鉄筋程度まで製造コストを抑えることも可能だとみています。課題である生産性の向上とはつまり、どれだけ高い生産効率を持つ切削機や加工機を開発することができるのか、という1点にかかっているわけです。

施工例も増加。ビジネス化に向け仕組みづくりも進行中

――福島県内では、竹筋コンクリートの二次製品を試しにつくり、耐久性試験を兼ねてすでに施工した例もあるとお聞きしました。

ひとつは、地域の困りごと相談への対応を兼ねた耐久性の検証です。現場は、高齢化が深刻な福島県南会津地域です。地域内の農地ではその荒廃を防ぐ目的で土のままの土側溝を、コンクリート製のU字溝を用いた水路式側溝に替える必要性が生じていました。そこで、竹筋コンクリート製のU字溝の設置を提案し、了承を得たのです。

設置作業には、地域住民、地元行政、協議会の会員企業などが参加しました。この一帯は豪雪地帯でもあり、寒冷地でもあります。過酷な自然環境下における竹筋コンクリート製品の耐久性については今後、竹の組織がどう変化していくのかという観点から検証を加えていく予定です。

南会津町田島横町において孟宗竹を使った竹筋コンクリートのU字溝を敷設(画像提供:竹筋コンクリート協議会)

南会津町田島横町において孟宗竹を使った竹筋コンクリートのU字溝を敷設(画像提供:竹筋コンクリート協議会)

もうひとつは、福島県白河市内に新築されるクリニックのご厚意から、その駐車場の排水路に竹筋コンクリート製のふたを設置させていただいた例です。この排水路には同時に、二次製品として通常供給する鉄筋コンクリート製のふたも設置しました。設置後の劣化状況や強度上の不具合を比較できるように、両者には判別用プレートを取り付け済みです。駐車場という人工的な環境下での耐久性を検証します。

――竹筋コンクリートは、研究段階から実用段階へ移行しつつあるとみています。現在はどのような活動に取り組んでいるのですか。

竹筋コンクリート製品の設計・製作マニュアルを作成中です。各種の試験方法や使用機械などを標準化し、規格として定める想定です。ゆくゆくは日本産業規格(JIS)のひとつとして定められることを目指します。また、放置竹林問題を解決に導く観点から、竹林の適正な循環を維持するための仕組みについても書き込む予定です。

協議会は今後、竹筋コンクリートでビジネスを展開する事業者の集まりである「工業会」に移行させる予定です。工業会の構成メンバーにはマニュアルの記載事項の順守を義務付け、そこで供給する竹筋コンクリート製品の品質を確保する。さらには、竹の生産地の近くに加工工場を設置し、そこで品質の高い竹筋コンクリート製品を供給していく――。そうした製品供給に向けたモデルを構築していく方向で協議会の中で議論を深めています。そのモデルを今後、各地で展開していきたいと考えています。

地球温暖化対策に率先して取り組んでいる事業所を表彰する「ふくしまゼロカーボンアワード2024」にて優良賞を受賞した

地球温暖化対策に率先して取り組んでいる事業所を表彰する「ふくしまゼロカーボンアワード2024」にて優良賞を受賞した

※記事の情報は2025年5月21日時点のものです。

- 高橋 明彦(たかはし・あきひこ)

福島県本宮市出身。東北学院大学工学部土木工学科卒業。岩手大学大学院工学研究科修了。橋梁メーカーを経て、建設コンサルタントに勤務。東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)発生時は、土木学会東北支部として橋梁被災状況(福島県担当)を取りまとめたほか、ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会や様々な委員会等に関わる。新和設計に入社後、企画技術室を立ち上げ、日本大学工学部子田教授と竹筋コンクリートの研究を開始。同年に竹筋コンクリート協議会を立ち上げ、事務局長として協議会をけん引する。博士(工学)、技術士(建設部門)、土木学会特別上級技術者(鋼コンクリート)。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)