2025.05.16

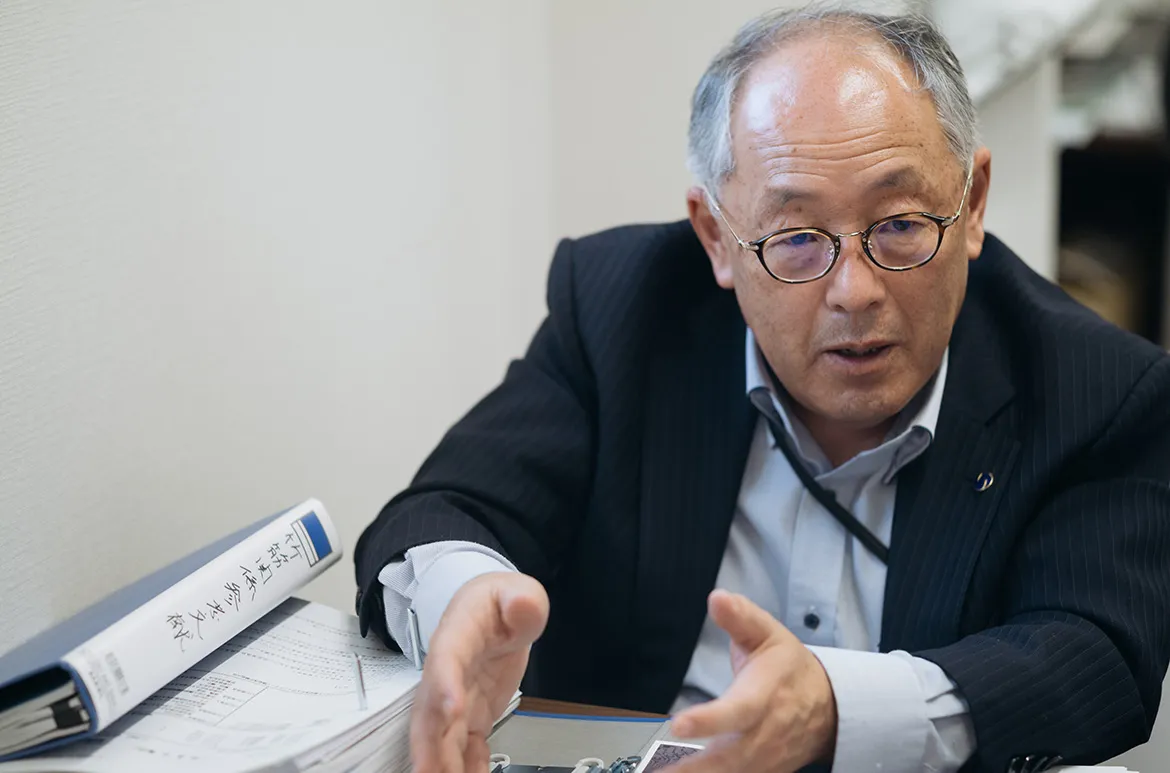

脱炭素社会へ、先人の知恵を再び。竹筋コンクリートの可能性を見極める【建設業の未来インタビュー⑰ 前編】 竹で格子を組み、周りをコンクリートで固めた竹筋(ちっきん)コンクリート。戦前、鉄が貴重だった時代に、橋梁や建物に使用された材料です。その竹筋コンクリートを、脱炭素社会の実現に向け、再び社会に送り出そうとする技術者らがいます。東北地方を中心とする大学の研究者、建設コンサルタント、コンクリート二次製品メーカー、建設会社など24社で組織する「竹筋コンクリート協議会」(福島県郡山市)です。なぜいま、竹筋コンクリートなのか、協議会ではどのような活動をしているのか。事務局長を務める新和設計株式会社企画技術室室長の高橋明彦(たかはし・あきひこ)氏に聞きました。

文:茂木 俊輔(ジャーナリスト) 写真:山口 大輝

橋梁の調査で竹筋と出合い、新規事業を立ち上げ

――竹筋コンクリート製の構造物の一部は現存しているとはいえ、極めて限られています。その竹筋コンクリートを、なぜいま復活させようとしているのですか。

竹筋コンクリートとの出合いからお話ししましょう。私はもともと橋梁を専門分野にしており、東京に本社を置く橋梁メーカーや建設コンサルタントに勤務していました。コンサルタント時代、秋田県内の橋梁耐震補強設計を受託したんです。その仕事で現地の橋のコンクリート内部を調査したのですが、本来あるはずの鉄筋がありませんでした。その橋に使われていたのが、まさに竹筋だったのです。その存在は学生時代から耳にしていましたが竹筋に初めて出合い、それ以来、竹筋コンクリートのことを気に留めていました。

1939年(昭和14年)に建設された岩手県一関市の厳美渓・長者滝橋(写真)など、日本各地には竹筋を使用した建造物も複数現存する(画像提供:竹筋コンクリート協議会)

1939年(昭和14年)に建設された岩手県一関市の厳美渓・長者滝橋(写真)など、日本各地には竹筋を使用した建造物も複数現存する(画像提供:竹筋コンクリート協議会)

その後、いま在籍する新和設計にお世話になるにあたって、専門の橋梁設計だけではなく、別の領域で会社に貢献したいと考えました。橋梁設計のプロジェクトは10年越しという長期にわたることも当たり前でしたから、年齢を考えると、最後まで続けられそうにありませんでした。

そこでまず、社内に企画技術室を立ち上げ、新規事業を提案させてもらいました。そのひとつが、竹筋コンクリートです。カーボンニュートラルの実現やSDGs(持続可能な開発目標)の達成などが盛んに叫ばれ始めたころでしたから、製造過程で二酸化炭素(CO2)が発生する鉄ではなく、生育過程でCO2を吸収し、炭素を固定する竹を利用する意義があるはず、将来に向け役に立てることがあるのではないか、と期待を寄せていたのです。

竹筋コンクリート協議会で進める「竹筋コンクリート復活プロジェクト」の資料

竹筋コンクリート協議会で進める「竹筋コンクリート復活プロジェクト」の資料

――竹筋コンクリートの復活を図ろうと、まず何から手を付けたのですか。

竹という素材を調べることから始めました。国内には600種類以上の竹が生育していると言われていますが、とりわけ多いのは、民家の周囲に食用を目的に植えた孟宗竹(もうそうちく)です。真竹(まだけ)も多く繁殖していますが、これは苦みが強いため、食用を目的に植えたものではないようです。

同時に知ることになったのは、放置竹林問題です。竹林の管理が行き届かないため、生竹(なまだけ)だけでなく枯竹(かれたけ)も密集したり、竹林の荒廃を背景に土砂災害が引き起こされたりするといった問題が注目されていました。人間の居住地域に多く繁殖する孟宗竹を活用し、竹林を正しく管理することは、地域の安全・安心につながる可能性も見込んでいます。

鉄筋の5割ほどの強度。竹は外側近くほど繊維が密実で強度が高い

――竹筋コンクリートの復活に向け、2021年には大学の研究者や民間企業などとともに協議会組織を立ち上げていますが、どのような活動をされているのでしょうか。

竹筋コンクリート協議会では、竹筋の実用化に欠かせない工学的な特性の評価について、協議会の事務局と同じ福島県郡山市内にキャンパスを置く日本大学工学部土木工学科と組んで共同研究を進めています。

例えば、引張強度*1試験の研究もそのひとつ。コンクリートと同じアルカリ性の環境下に竹を置いた場合、耐久性の低下が心配されたためにテストを行いました。

*1 引張強度:材料に最大限の引っ張り荷重をかけて破断するまでの強度を測定した値。

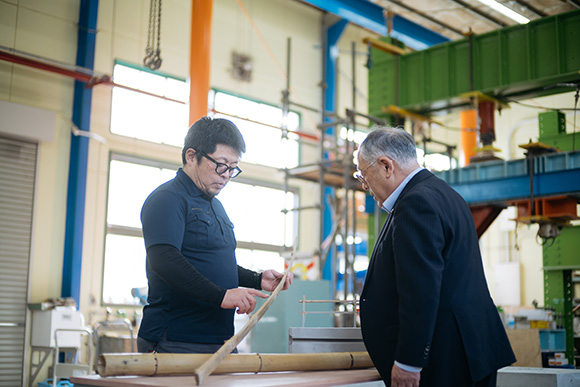

協議会立ち上げ当初から日本大学工学部土木工学科の子田康弘教授(写真左)とともに研究を進めてきた

協議会立ち上げ当初から日本大学工学部土木工学科の子田康弘教授(写真左)とともに研究を進めてきた

竹を活用するにあたって、殺虫や消毒を目的に「油抜き」と呼ばれる処理を施してきました。この試験では、孟宗竹と真竹の2種類の試験体に対して、乾式と湿式の2つの方式で油抜きしたうえで、温度60℃の水酸化カリウム水溶液に浸し、所定の日数経過後に乾燥させて引張強度の試験を実施しました。

竹には酸が含まれるため、試験体を水酸化カリウム水溶液に浸すと、2、3日で水溶液は中性化します。コンクリートの中に鉄筋を使用する場合は、コンクリートの中性化が鉄筋の腐食を招くため問題視されますが、竹筋の引張強度を確認すると耐久性の低下はみられませんでした。腐食などの心配はないことが、分かったのです。

――竹の材齢などによって、強度に違いはありますか。

試験によって、孟宗竹と真竹の材齢ごとの強度特性や断面組織ごとの強度特性も把握することができました。1年生から8年生までの試験体を基に引張強度試験を実施したところ、強度は4年生や5年生で最も高いという結果が得られました。

専門家に聞くと、竹筋の強度は鉄筋の7割程度とみられていますが、私の見立てでは、孟宗竹で鉄筋の半分程度の強度ではないか、と思います。一方、断面組織については内側から外側までの8層分を試験体として調べました。その結果、外側に近いほど繊維が密実で強度が高いという傾向が明らかになりました。

ただ孟宗竹にしても真竹にしても、1年生以外は見た目で区別がつきにくい。そのため、強度の低い材齢の竹でも問題がないように、設計強度を設定し、同じ材齢であれば強度の高い外側に近い竹から竹筋を製作する、という方針を定めました。ここからは、具体的な加工機械の開発に移っていきます。

自然物であるため、一つひとつ形も異なり強度も異なる

自然物であるため、一つひとつ形も異なり強度も異なる

竹林環境の循環、CO2の排出削減。竹は時代の象徴となる資源

――改めてお聞きします。コンクリートの弱点とされる引っ張りに対する強度を受け持つための素材に、鉄筋ではなく竹筋を用いる意義はどこにありますか。

やはりまず、CO2の排出削減です。製造時にCO2を吸収する特殊なコンクリートが開発されていますが、そのようなコンクリートと組み合わせて利用すれば、効果は大きいと考えられます。

もうひとつは、放置竹林問題の解決です。竹を伐採した後、新たに竹を植えて、それを生育後に伐採するという竹林にとって正しい循環をつくり上げていくことで、豪雨などによる斜面崩壊の災害を防ぐことにもつながります。竹林の伐採は、冬に農作業のない寒冷地の農家の力を活用するなど、新たな雇用を生むことも見込んでいます。

――CO2の排出削減についてはどの程度の効果が見込めるか、試算値はありますか。

経済産業省が発表している「鉄鋼統計年報」によれば、2010年の鉄鋼生産量は約1億960万tです。これに伴うCO2総排出量は1億8,785万tと言われています。これに対して2022年の鉄鋼生産量は約1億6,983万tですので、2010年の数値を基に計算すると、CO2総排出量は約2億9,108万tと算出されます。

さらに、鉄筋に用いられる棒鋼の鉄鋼材全体に対する割合は2022年で4.7%ですから、鉄筋の生産に伴うCO2排出量は約1,368万tと見込まれます。竹筋に置き換わるのが鉄筋使用量全体の5%と仮定しても、CO2排出削減量は約68万t。この程度が現実的な数値とみています。

――竹筋コンクリートが復活した暁には、社会にどのような影響が見込めますか。

自然由来の資源が日本にもまだあるという認識が広まるのではないか、と期待しています。便利さだけを追求し、工業製品に依存する時代は終わりを告げています。これからは社会をどう持続させていくかという視点が求められるはずです。竹筋コンクリートという材料は、そうした時代の象徴と言えるのではないでしょうか。

※記事の情報は2025年5月16日時点のものです。

- 高橋 明彦(たかはし・あきひこ)

福島県本宮市出身。東北学院大学工学部土木工学科卒業。岩手大学大学院工学研究科修了。橋梁メーカーを経て、建設コンサルタントに勤務。東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)発生時は、土木学会東北支部として橋梁被災状況(福島県担当)を取りまとめたほか、ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会や様々な委員会等に関わる。新和設計に入社後、企画技術室を立ち上げ、日本大学工学部子田教授と竹筋コンクリートの研究を開始。同年に竹筋コンクリート協議会を立ち上げ、事務局長として協議会をけん引する。博士(工学)、技術士(建設部門)、土木学会特別上級技術者(鋼コンクリート)。

【後編】へ続く

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)