2022.04.06

【建設でがんばるヒント 第8回】中小建設会社のICT その3 建設技術コンサルタントとして活躍する降籏達生さん。主宰するメールマガジン「がんばれ建設~建設業専門の業績アップの秘策~」でも健筆をふるわれています。本連載では、降籏さんに建設業界で生き生きと働くためのヒントをご教示いただきます。今回も「中小建設会社のICT」をテーマに、仕事を効率化するICTの活用について解説していただきます。

文:降籏 達生(ハタ コンサルタント株式会社社長)

カバーフォト:metamorworks/Shutterstock.com

仕事の効率化に貢献するICT

今回は、ICTを活用して仕事を効率化し、業務時間を短くすることを考える。現在、ICTを活用して業務時間を短くする方法は、大きく分けて8種類ある。それぞれの概要とメリットについて解説しよう。

1.クラウドサーバー

■概要

データを自分のパソコンや会社のサーバーに保存せず、クラウドサーバーに保存すると、場所に縛られずに仕事をすることができる。自分のパソコンや会社のサーバーにデータを保存する方法だと、業務を行える場所が限定されてしまう。また会社のサーバーの場合、保守管理が難しい。クラウドサーバーを活用すれば、いつでもどこからでも、図面や検査データの取得が可能となり、編集などができるようになる。

■メリット

現場でタブレット端末からクラウドサーバーの図面データなどを見ることができる。協力会社から問い合わせがあった場合に、手持ちの図面がなくても、クラウドサーバーから図面を取得すれば、現場にいながらすぐに回答することができ、業務時間を短縮できる。

もし自宅で図面や書類を確認する必要が生じた場合でも、自宅のパソコンからクラウドサーバーにアクセスすることで、確認することができる。さらに、担当技術者が現場を離れたり休暇中であったりしても、ほかの技術者がその当該現場の図面やデータを確認し、協力会社に指示をすることができる。これにより、担当技術者も休日を取りやすくなるのである。

2.図面管理アプリケーション

■概要

元請けが現場の巡回確認や検査などを行った場合、事務所に移動して検査結果をまとめる。続いて、検査結果を業者ごとに集約し、関係協力会社に検査結果を周知する必要がある。これらの作業それぞれに手間がかかり、業務時間を圧迫している。そこで、これらの「事務所に移動する手間」「集約する手間」「全体に周知する手間」を省くために開発されているのが、図面管理アプリケーションだ。

■メリット

図面管理アプリケーションを活用することで、図面や検査結果を元請けと協力会社間で共有することができる。それにより、「事務所に移動する手間」「集約する手間」「全体に周知する手間」を短縮することができる。

3.現場情報共有アプリケーション

■概要

1人の施工管理者が複数の現場を管理することがある。とりわけ、小規模工事、個人住宅、リフォーム工事など複数案件を管理する場合、その分協力会社数が増えるため、やり取りに多くの時間がかかる。現場の地図をメール・FAXしたり、駐車場の位置、資材の入荷時期や工程の変更を伝えたり、もしくは現場状況を聞いたり、質問に答えたりと、頻繁に施工管理者と協力会社とのやり取りが発生する。そのため、施工管理者によっては、1日中携帯電話が鳴りっぱなしという状況もよくある。

現場情報共有アプリケーションを使うことによって、そうした状況を効率化することができる。案件ごとの画面を作り、案件の地図や駐車場、工程表や写真などをアップする。そこに施工管理者、関連する協力会社の職長がアクセスするのだ。

■メリット

個別現場サイトにアクセスすることで、案件ごとの地図や工程、写真を確認することができ、施工管理者と協力会社間の電話やFAXの回数を大幅に減らすことができる。これにより、問い合わせ対応や打ち合わせにかかる時間が減り、業務時間を短縮することができる。

4.ネットワークカメラ

■概要

施工管理者は、現場に出向き、状況を確認する必要がある。その都度、現場に行って確認するわけだが、移動時間がかかってしまう。また、協力会社の担当者から現場を見てほしい、もしくは現場で確認したいことがあるという問い合わせがあると、現場に赴いて確認しなければならない。これらにかかる移動時間や確認時間を短縮するために、ネットワークカメラの活用という方法がある。

■メリット

現場にネットワークカメラを配置すると、施工管理者はタブレット端末などで、カメラの位置や方向を自在に動かすことができ、現場に行かずして状況を確認できる。また、現場にいる協力会社も、そのカメラに向かって元請けに確認したい内容を伝えたり、見せたりすることで、施工管理者に確認してもらうまでの時間を短縮することができる。

5.オンライン会議システム

■概要

施工管理者と発注者、もしくは施工管理者と協力会社間の打ち合わせ協議の時間は、かなりの時間を要する。この時間を短縮するには、テレビ会議システムの導入が有効である。テレビ会議システムを導入することで、音声と画像の両方を使って、効率的に打ち合わせを行うことができる。

また施工管理者が本社で行われる会議に参加する場合、本社までの移動時間がかかる。繁忙期などで現場を離れるのが難しい状況でも移動して会議に参加しなければならなかったり、どうしても参加できず重要な打ち合わせの内容を把握できなかったりといった問題が生じる。そうした場合にテレビ会議システムを用いることで、本社と現場間をつないで、同じ場所にいなくても打ち合わせをすることが可能になる。高性能のシステムを導入しなくても、テレビ会議を開催できるスマートフォンやタブレット向けのアプリも多数開発されている。

■メリット

会議参加のための移動時間を短縮することができる。また、これまで欠席せざるを得なかった会議に参加できるようになり、社内の情報共有が進む。さらに、顧客や協力会社との打ち合わせ回数を増やすことができ、現場の手待ち時間を減らすことができるだろう。

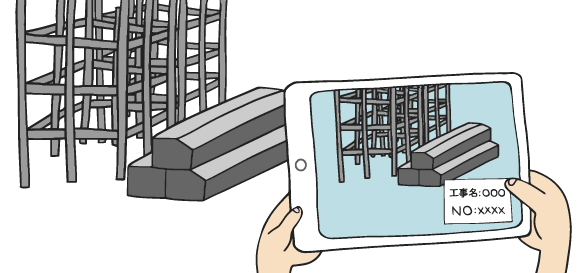

6.写真管理アプリケーション

■概要

写真撮影、整理時間の短縮に効果があるのが、電子小黒板システムだ。現場で写真を撮る場合、これまでは1人が文字を書いた黒板を持ち、もう1人がカメラで写真を撮るという2人体制で行っていた。これを、カメラに黒板が内蔵されたシステムを用いることで、カメラに文字を書いて1人で写真を撮ることができるようになる。

■メリット

1人で写真撮影できるため、省人化につながる。また、写真データをクラウドに保管することにより、クラウド上で写真が整理され、パソコンを開いた後の写真整理作業を短縮することができる。

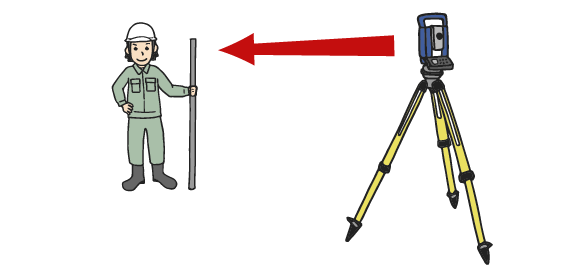

7.自動追尾型測量機器

■概要

測量作業と図化作業の時間短縮のためのソフトが開発されている。あらかじめ測量機器に座標を入力しておくと、測量機器がターゲットを自動追尾する。測量担当者が測量機器の指示に沿ってターゲットを必要な場所に移動させることで、必要なポイントを打点することができる。

■メリット

通常、測量器械に1名、ターゲットに1名、合計2名の測量者を配置することが必要だが、自動追尾型測量器械を使うと1名で作業することが可能になる。また、出来形測量をする場合、測量データをクラウドサーバーに保管することにより、自動的に縦横断図、地形図の作図ができ、測量作業時間とともに、図化作業時間を短縮することが可能になる。

8.勤怠管理システム

■概要

スマホのGPSと勤怠管理システムを連動させることにより、出勤・退勤時間とその位置を記録することができる。

■メリット

タイムカードを押すために本社に向かう必要がなくなる。さらには日々の記録により自動的に勤務報告書が作成されるため、報告書の作成時間を短縮することができる。また上司が、離れて現場勤務している部下の勤務時間を日々把握することができるため、日常的に勤怠管理をすることができ、結果として勤務時間の短縮につながるというメリットがある。

職場でICTを浸透させるコツ

職場でICTを導入して業務の効率化を図ろうとしても、なかなかうまく浸透しないと聞くことが多い。学生時代からICTに慣れ親しんだ若手社員は比較的スムーズに導入することができるいっぽう、いわゆるベテラン社員はデジタルツールに慣れずICTに抵抗がある方も多いようだ。

では、どうすれば業務にICTを活用し、成果をあげることができるだろうか。ある建設会社でのICT導入事例を紹介する。その会社では、全社員にタブレット端末を配付したが、なんと約60%の社員が活用しておらず、梱包されたまま机の上に置いていたという。そこでICT事務局が、なぜタブレットを活用しないのか調査したところ、初期設定でつまずいているケースが多かった。そのためICT事務局は、タブレット端末の初期設定や必要なアプリのインストールなどを実施した上で、タブレット端末を社員に再配付したところ、使用率はほぼ100%になったという。

現在、多くの建設会社はデジタルネイティブ世代とそうでない世代が混じっている状態だろう。どのような理由でICTを活用できていないのかをしっかりヒアリングして対策を打つことが重要だ。また若手社員がベテラン社員にICTの活用方法を教える場を作ることも有効だろう。そのことで若手社員の貢献意欲が増し、定着率が向上したという事例も報告されている。

ICTを活用して生産性を向上させるとともに、ベテランの意欲を高め、さらに若手の定着率が上がれば、一石三鳥である。ぜひとも積極的にICT導入を図りたいものだ。

※記事の情報は2022年4月6日時点のものです。

- 降籏 達生(ふるはた・たつお)

ハタ コンサルタント株式会社代表取締役。1961年生まれ。大阪大学工学部土木学科卒業後、株式会社熊谷組に入社。トンネル工事、ダム工事、橋梁工事に従事する。1995年阪神淡路大震災を目の当たりにして開眼。ハタコンサルタント株式会社を設立し、技術コンサルタント業を始める。実績は建設技術者研修20万人、現場指導5000件を超える。「がんばれ建設~建設業専門の業績アップの秘策~」は読者数20,000人、日本一の建設業向けメールマガジンとなっている。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)