2022.02.25

【建設でがんばるヒント 第7回】中小建設会社のICT その2 建設技術コンサルタントとして活躍する降籏達生さん。主宰するメールマガジン「がんばれ建設~建設業専門の業績アップの秘策~」でも健筆をふるわれています。本連載では、降籏さんに建設業界で生き生きと働くためのヒントをご教示いただきます。今回も「中小建設会社のICT」をテーマに、現場で活用できるICTについて解説していただきます。

文:降籏 達生(ハタ コンサルタント株式会社社長)

カバーイラスト:Funtap/Shutterstock.com

現場で活用できるICT

ICTは「Information and Communication Technology(情報通信技術)」の略で、通信技術を活用したコミュニケーションを指す。「人と人」「人とモノ」といった情報伝達のコミュニケーションがより強調され、情報・知識の共有に焦点が当てられた技術開発が進んでいる。

建設ICTとは、計画、設計から施工の工程において、情報通信技術を使用することをいう。その目的は、高効率・高精度の施工を行うことだ。さらに、調査・設計、維持管理や修繕の段階も一連の建設生産システムとして捉え、これらの段階でも3次元設計の導入やICタグなどのICTを取り入れる動きがある。

では、実際に現場で活用が進んでいるICTを紹介しよう。

■ICT土工

ICTを土工における測量、設計・施工計画、施工、検査の全工程で導入し、3次元データを一貫して使用することにより、生産性の向上を目指している。まず、ドローン等を活用して写真測量を実施。得られたデータをもとに、3次元データの設計図を作成し、現状地形と設計地形との差が分かるようにデータ化する。

次に、その情報を現場のICT建設機械に転送する。ICT建設機械のオペレーターは、タブレット端末で3次元設計データを確認しながら掘削、盛土、転圧作業を行う。タブレット端末には、現状地形図と設計地形線の両方が表示される。その線に沿って自動的に機械が動くものを「マシンコントロール(MC)」、その線に沿ってオペレーターが手動で機械を操作することを「マシンガイダンス」という。これにより、測量作業の大幅な効率化が実現する。また、土工事における丁張りが不要になり、熟練のオペレーターでなくても土工ができるというメリットがある。

■ICT舗装、地盤改良

マシンコントロールを搭載した重機や地上型レーザースキャナーを用いたICT舗装やICT地盤改良が始まっている。手法としてはまず、舗装、地盤改良する地盤面の3次元測量を実施し、図化。次に、事前測量結果を基にして、施工計画を作成する。

マシンコントロールのICT建設機械を使用して施工すると、事前測量結果を踏まえて、設計通りになるように建設機械が自動的に稼働する。

施工完了後には、検査を実施。データ化されているため、書類作成作業を効率化することができる。

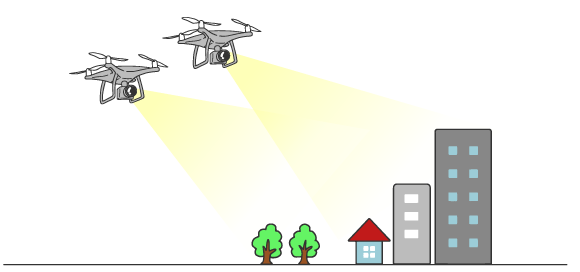

■UAV(ドローン)を用いた測量

建設工事の生産性向上を目的として、建設作業を機械化、自動化するには、測量データの3次元化が必要となる。そのために活用されているのが、UAV(ドローン)だ。

UAVにカメラを搭載して写真測量することで、広範囲の測量を短時間で実施することができる。これは、工事が始まる前に行う起工測量、月次の出来高を計測するための出来高測量に活用できるとともに、災害時の現況調査において、土砂崩れ現場や河川氾濫現場でも安全かつ迅速に測量することが可能となる。

UAVを活用した写真測量には、大きく2つの手順がある。

①ドローンなどUAVに搭載されたデジタルカメラで、連続写真を撮る。

②撮影した写真をSfM(Structure from Motion)ソフトに読み込み、解析する。

①で撮影した画像を②で解析することで、地図、3次元点群データ、高度モデル、オルソ画像データなどを作成する。

UAV(ドローン)による写真測量

UAV(ドローン)による写真測量

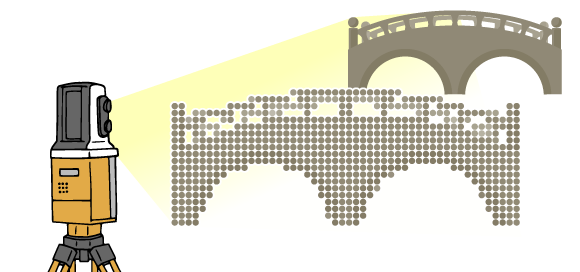

■3Dレーザースキャナーを用いた測量の普及

3次元測量の手法の一つに、3Dレーザースキャナーがある。これはUAV測量の欠点を補うもので、有効な3D測量を実施することが可能だ。

3Dレーザースキャナーとは、レーザー光を対象物に当て、戻ってきたレーザー光の時間のずれにより距離を確定する測量機械のこと。これを用いることで、現地の状況を短時間で立体的に観測することが可能となる。また、暗い場所でも利用できるため、トンネル内や遺構内のほか、夜間でも測量することができる。

例えば、自然災害後に立ち入ることが危険な地域でも、迅速に地形測量することができ、復旧工事を早急に実施することができる。UAV測量では草や木が生えていたり障害物がある箇所では正確な測量が難しいが、3Dレーザースキャナーではその点を消去して地形測量できるのがメリットだ。

点データとして3次元情報が得られる

点データとして3次元情報が得られる

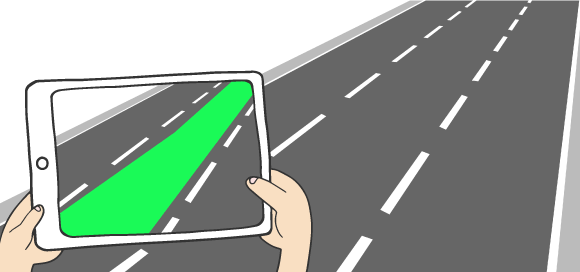

3Dレーザースキャナーを車に搭載して計測することで3次元測量を行うシステムのことを、モービルマッピングシステム(MMS)という。MMSにて自動車で走行しながら道路周辺の地形や構造物を高精度で取得することが可能だ。

道路面と道路周囲7m以内を絶対精度10cm以内、相対精度1cm以内で計測することができる。また、時速20kmから80kmの計測が可能で、高速道路で走行してもデータの精度は低下しない。MMSにより得られた3次元情報を用いて、トンネル調査、災害状況の調査、道路台帳の作成、電柱や電線の調査、工場内の施設位置の把握が可能となる。

■BIM、CIMデータによる見える化

建設業界で活用されているBIM(Building Information Modeling=建物・情報モデル化)、CIM(Construction Information Modeling=建設・情報モデル化)についても解説しよう。

1.BIM

建設業界では、これまでCADで設計図が製作されていた。しかし、BIMでは従来のCADにはなかった機能が追加されている。最大の特徴は、建物を構成する材料や設備機器などの製品情報、位置情報、数量情報、価格情報などさまざまな情報を、設計図や3次元モデルとリンクさせてデータベース化していることだ。これにより、設計、施工、維持管理という建物のライフサイクルのなかで、情報を一元的に管理することが可能になった。

2.CIM

BIMが建築分野なのに対して、CIMは2012年に国土交通省によって提言された土木分野の効率化を目的とした取り組みだ。建設情報を3次元モデルにして、計画、設計、施工、維持管理に関与する関係者間で情報共有する。それにより、業務や工事を効率化し、品質の高度化を図る。

CIMでは、公共事業の計画から調査・設計、施工、維持管理、更新にいたる一連の過程においてICTを駆使して情報を一元化することで、業務の効率化、有効性向上を図る。その結果として、公共事業の安全、品質確保、環境性能の向上、トータルコストの縮減が達成できるように目指している。

■ARを活用した建設現場の自動化

ARは「Augmented Reality」の略で、「拡張現実」と訳される。VR(仮想現実)は別の仮想空間を創り出すのに対して、ARは現実世界にCGなどのデジタル情報を加える。ARの活用例を見てみよう。

1.企画・設計段階のAR

景観をシミュレーションする際にARを用いる。建設物と周囲との調和、関係者間での完成イメージの統一・共有が可能だ。それにより事業をスムーズに進めることができ、完成後のクレームを減らすこともできる。

例えば、建設物や仮囲いの外観や、内観を事前に発注者が確認することが可能だ。耐震改修工事であれば、補強部材がどのように空間を占有するのかを確認できる。さらに、商業施設の改修工事の場合、工事中の工事の状況や、工事がその店舗や周辺店舗の営業に及ぼす影響を予測することが可能となる。

2.施工・保守段階のAR

ARを用いることで、建設工事現場の業務の効率化や安全性の向上を実現することもできる。

まずは、埋設物可視化システムについて説明しよう。これは、地中の埋設物の座標をあらかじめ登録しておき、施工中に地中を掘削する際に重機のオペレーターが埋設管を可視化しながら掘削することができるシステムだ。埋設管を傷めることがなく、近くに作業員を配置する必要もないため、重機が作業者に接触するリスクを減らすことができる。

地中の埋設物を可視化することができる

地中の埋設物を可視化することができる

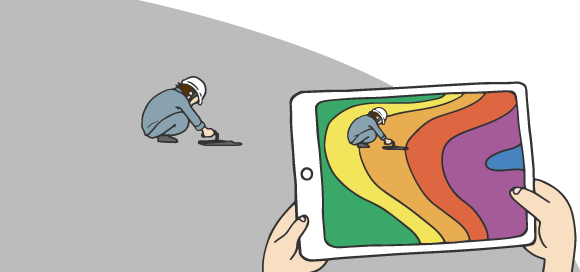

天端均し(てんばならし)自動化システムというものもある。コンクリート打設後に天端を左官仕上げする際、ARを用いて施工中の天端のコンター(等高線)を現地に表示することができるシステムだ。天端均し作業者は、その画像を見てどこが何センチ高く、どこが何センチ低いかを把握しながら施工することで、天端の均し精度の向上、さらには測量手間の削減を図ることができる。

等高線を表示することで、コンクリート表面の高さが分かる

等高線を表示することで、コンクリート表面の高さが分かる

■VRの活用

VRは「Virtual Reality」の略で、「仮想現実」や「人工現実」と訳されている。VRによる仮想体験は、あたかも現実であるかのように感じられる。

例えば、設計図の段階で建設物をVR化すると、その建設物内に自ら入り込むことができるため、使い勝手や出来映えを確認することができる。また、トンネルや高層ビルなど特殊な建設の施工前に、VR化することで施工の疑似体験ができ、研修として活用することも可能だ。

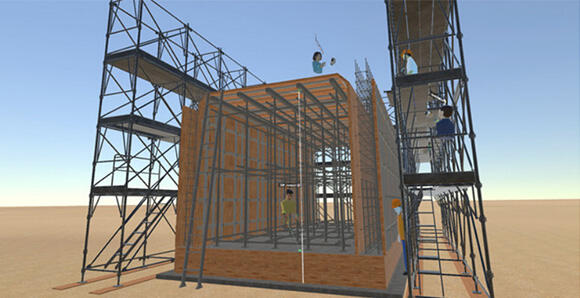

ボックスカルバートをVR化することで施工状況を疑似体験できる

ボックスカルバートをVR化することで施工状況を疑似体験できる

上下作業、保護具の使用状況のチェック

上下作業、保護具の使用状況のチェック

足場の設置状況のチェック

足場の設置状況のチェック

画像提供:株式会社Synamon

出典:Synamon、建設技術コンサルのハタ コンサルタントと「施工管理者向けVR安全パトロール研修」を共同開発

※記事の情報は2022年2月25日時点のものです。

- 降籏 達生(ふるはた・たつお)

ハタ コンサルタント株式会社代表取締役。1961年生まれ。大阪大学工学部土木学科卒業後、株式会社熊谷組に入社。トンネル工事、ダム工事、橋梁工事に従事する。1995年阪神淡路大震災を目の当たりにして開眼。ハタコンサルタント株式会社を設立し、技術コンサルタント業を始める。実績は建設技術者研修20万人、現場指導5000件を超える。「がんばれ建設~建設業専門の業績アップの秘策~」は読者数20,000人、日本一の建設業向けメールマガジンとなっている。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)