2025.11.28

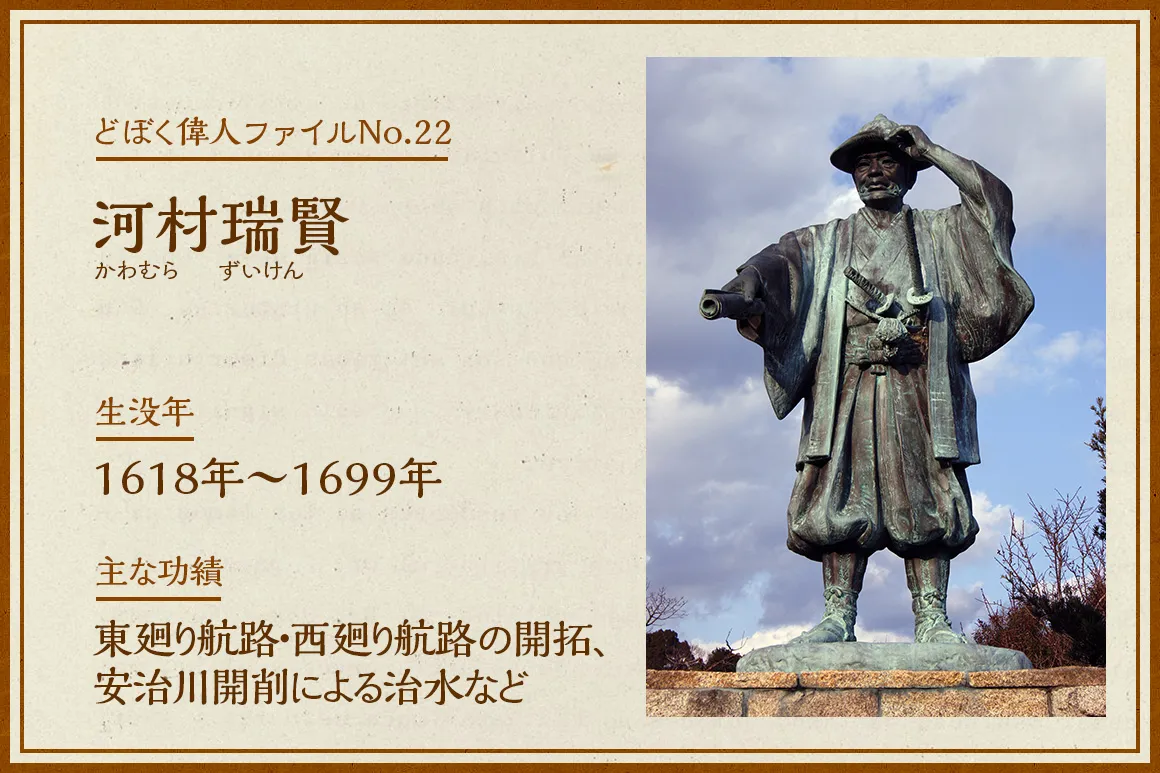

河村瑞賢|どぼく偉人ファイルNo.22 「どぼく偉人ファイル」第22回は、江戸時代に荷車引きから身を起こし、豪商、土木技術者として全国を股にかけて活躍した稀代のプロジェクトリーダー、河村瑞賢です。東北地方の米を江戸へ安全かつ迅速に運ぶために瑞賢が開拓した東廻(まわ)り航路・西廻り航路を例に、その功績をビフォーアフター形式で紹介します。

文:三上 美絵(ライター)

Before:人口急増や凶作などで江戸の米が不足していた

江戸時代初期、参勤交代の制度が整うにつれて、江戸の人口は約50〜80万人程度に達していた。米の消費量も増大したものの、天候不順による凶作や米の流通が滞るなどの理由で、たびたび米不足が発生していた。このため幕府は、東北の天領で生産される「御城米(ごじょうまい)」を大量に江戸へ輸送する計画を立てた。

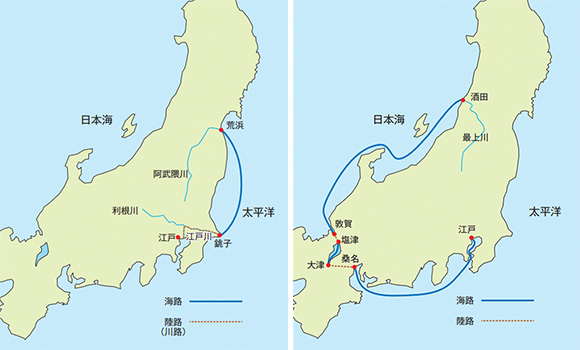

しかし、従来の米の輸送ルートには多くの問題があった。最大の欠点は、海路だけでは運べず、陸路を含めた手間のかかる経路を使用していたことだ。宮城から太平洋を通ってやってくる船は、千葉の銚子で荷を川船に積み替え、人や馬が船を引っ張って利根川をさかのぼった後、狭い運河を通って江戸湾へ向かっていた。この方法では、米が江戸に到着するまでに約1年もの長い期間を要した。

輸送には、もうけを優先し未熟な水夫や老朽化した船が使われたため、海が荒れると難破したり、大切な米が海に投げ捨てられたりすることもあったという。

一方、山形で生産された御城米の輸送は、さらに効率が悪かった。酒田から船で日本海を通って福井の敦賀まで運んだ後、牛馬を使う陸路や琵琶湖の船運を組み合わせていたため、合計5回もの積み替えが必要だった。これにより、輸送には1年以上の長い日数がかかった上、途中で雨に濡れて米が腐敗したり、盗難などの被害が発生したりしていた。

幕府の経済が逼迫(ひっぱく)する中、東北の御城米を確実に輸送できる人物として白羽の矢が立ったのが、河村瑞賢だった。

従来の御城米の輸送ルート。宮城の荒浜から銚子を通り、江戸川をさかのぼるルート(左図)と、山形の酒田から日本海を通り、琵琶湖を経て太平洋を北上するルート(右図)があったが、いずれも海路と陸路にまたがり、荷の積み替えが必要になるなど効率が悪かった(出典:南伊勢町教育委員会「商人をこえた日本の偉人 河村瑞賢」)

従来の御城米の輸送ルート。宮城の荒浜から銚子を通り、江戸川をさかのぼるルート(左図)と、山形の酒田から日本海を通り、琵琶湖を経て太平洋を北上するルート(右図)があったが、いずれも海路と陸路にまたがり、荷の積み替えが必要になるなど効率が悪かった(出典:南伊勢町教育委員会「商人をこえた日本の偉人 河村瑞賢」)

After:短期間で安全・確実に米を運べる海運航路を確立

幕府から米の輸送を命じられた瑞賢は、この大事業に「短期間に安全で確実に輸送する」という目標を掲げ、1671(寛文11)年に「東廻り航路」を確立。宮城の荒浜から房総沖を経て、神奈川の三崎や静岡の下田を回り込み、海路だけで江戸湾へ直接入るルートだ。

瑞賢は民間商船を雇い入れ、技術のある乗組員を選抜するとともに、幕府に依頼して「御用船の旗」を与えて保護した。さらに、中継港に番所を設け、船の到着や出航を記録し、次の港へ急ぎ知らせる連絡体制を構築。これにより、それまで約1年かかっていた米の輸送が、わずか3カ月で完了したうえ、費用も以前より抑えられた。

また翌1672(寛文12)年には、山形からの「西廻り航路」を確立。酒田を起点として日本海を南下し、下関を回って瀬戸内海に入り、大阪、伊勢、下田などを経て江戸へ至る、本州をほぼ一周するルートだ。北を廻ったほうが距離は短くてすむものの、流れの速い津軽海峡を通らなければならない上、荒浜までの太平洋側には拠点にできる港が少ない。そこで瑞賢は下関を廻る判断を下し、約1年3カ月かかっていた輸送期間をわずか2カ月に短縮した。

これらの航路開発は、東北地方の年貢米の輸送を安定させただけでなく、全国的な物資の流通を促進し、日本の経済発展の大きな要因となった。

瑞賢が開いた東廻り航路(赤点線)と西廻り航路(青実線)。中継港には番所を設けた(出典:南伊勢町教育委員会「商人をこえた日本の偉人 河村瑞賢」)

瑞賢が開いた東廻り航路(赤点線)と西廻り航路(青実線)。中継港には番所を設けた(出典:南伊勢町教育委員会「商人をこえた日本の偉人 河村瑞賢」)

山形県酒田市の日和山(ひよりやま)公園には、当時、海運の主役となった千石船(北前船)の2分の1の模型が展示されている(出典:一般社団法人酒田観光物産協会)

山形県酒田市の日和山(ひよりやま)公園には、当時、海運の主役となった千石船(北前船)の2分の1の模型が展示されている(出典:一般社団法人酒田観光物産協会)

河村瑞賢のここがスゴイ! 〜ミカミ'sポイント〜

Point1:大阪を中心に治水工事でも大活躍

瑞賢は海運改革だけでなく、土木家としても卓越した手腕を振るった。特に大阪では、慢性的な水害の解決に取り組んだ。淀川の河口付近に新しい放水路である安治川(あじがわ)を開削。徹底した調査と綿密な計画に基づき、畿内(大阪周辺)から集まった人々を組織的に編成した結果、工事はわずか20日ほどで完了したという。

安治川の誕生により、淀川の水流が改善され、水害の心配が軽減された。さらに、堂島川や曽根崎川の流れも回復させ、新しく整備された川岸には蔵屋敷が立ち並んだ。大阪が「天下の台所」として栄え、江戸と並ぶ大都市に発展するきっかけとなったのもこのためだ。その功績は、瑞賢と親交があった儒学者・新井白石(あらい・はくせき)に「昔から今までに、こんなに大きな功績を立てた人はいただろうか」と絶賛された。

安治川のほとりには、瑞賢の功績を記した紀功碑がある(出典:南伊勢町教育委員会「商人をこえた日本の偉人 河村瑞賢」)

安治川のほとりには、瑞賢の功績を記した紀功碑がある(出典:南伊勢町教育委員会「商人をこえた日本の偉人 河村瑞賢」)

Point2:卓越した先見性とアイデア、人の心をつかむ圧倒的な能力

瑞賢が数々の困難な事業を成功させることができた背景には、生まれ持った才能と努力、そして人間的な魅力がある。

故郷の三重から立身出世を目指して江戸へやってきたのは13歳のとき。車力(荷車引き)として働いていた瑞賢は、盆明けに大量に岸へ打ち上げられていた供物の野菜を拾い、漬物にして売ることを思いつく。これが商人としての才能を開花させた最初の出来事だった。

1657(明暦3)年に明暦の大火が起こった際は、自分の家が危ないのも顧みず、すぐに長野の木曽へ向かった。復興のために材木需要が必ず高騰すると見抜き、全山の材木を買い占めたのだ。この大胆かつ先を見通した実行力により、瑞賢はわずかな資金から数千両もの巨利を得て、大商人としての基盤を確立した。

一方で瑞賢は、自分だけがもうけるのではなく、その利益を広く世の中に回すことで経済を活性化させたいとも考えていた。地位や身分にこだわらず、才能ある人物や関わる人々の思いに耳を傾ける人柄が、多くの事業で協力を得られた要因だろう。晩年、幕府から旗本の身分を与えられたのも、実績と人間性が認められた証だと言える。

※記事の情報は2025年11月28日時点のものです。

- 三上美絵(みかみ・みえ)

土木ライター。1985年に大成建設に入社。1997年にフリーライターとなり、「日経コンストラクション」などの建設系雑誌や「しんこうWeb」、「アクティオノート」などのWebマガジンなどに連載記事を執筆。一般社団法人日本経営協会が主催する広報セミナーで講師も務める。著書に「かわいい土木 見つけ旅」(技術評論社)、「土木技術者になるには」(ぺりかん社)、共著に「土木の広報」(日経BP)。土木学会土木広報戦略会議委員、土木広報大賞選考委員。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)