2025.10.01

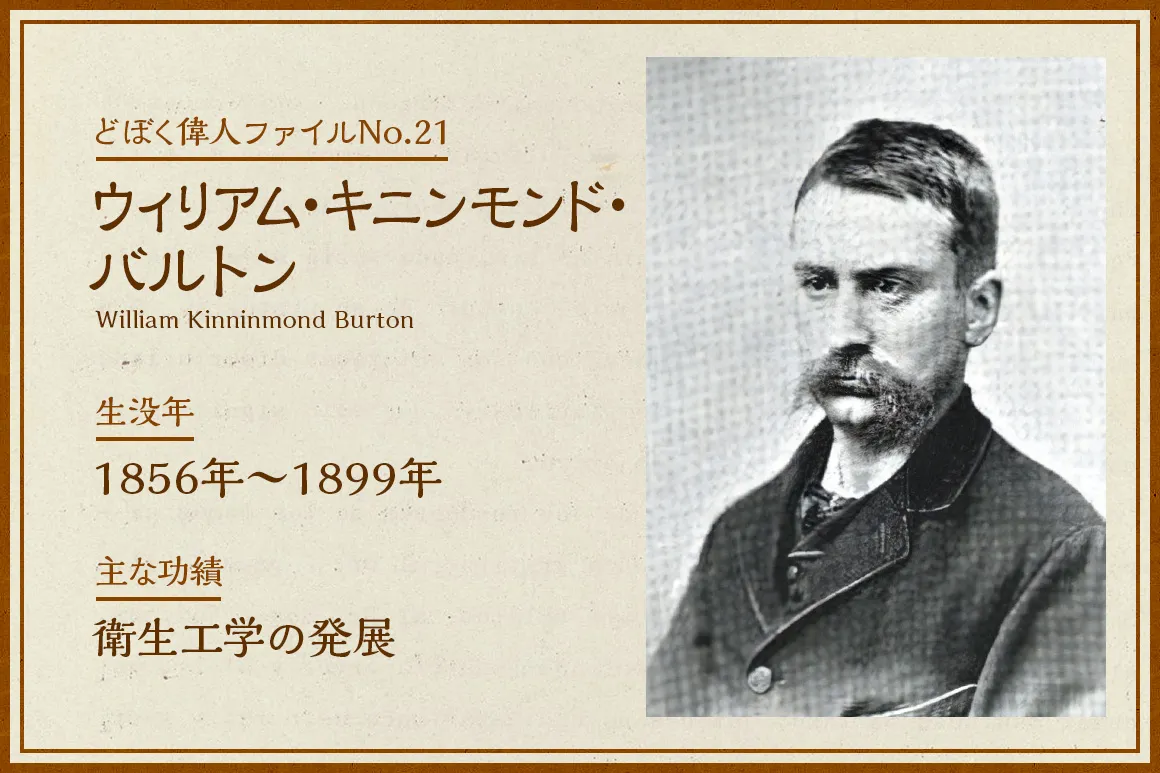

W.K.バルトン|どぼく偉人ファイルNo.21 「どぼく偉人ファイル」第21回は、日本の衛生工学の発展に貢献したウィリアム・キニンモンド・バルトン(W.K.バルトン)です。日本で初めて体系的に衛生工学が学べる場をつくり、近代的な上下水道の普及に尽力したバルトンの偉業のビフォーアフターを、土木大好きライター三上美絵さんが紐解きます。

文:三上 美絵(ライター)

Before:パンデミックを防ぐ「公衆衛生」の概念が浮上

明治政府は国家の近代化を進めるなか、欧米の先進的な公衆衛生行政や医学を学び、内務省に「衛生局」を設置した。「衛生」とは「生命を守り、健康を保つ」という意味だ。初代局長となった長与専斎(ながよ・せんさい)のもと、衛生局では医師による「医療衛生」と、社会全体の健康を守る「公衆衛生」の両方を推進した。

その背景にあったのが、幕末から明治初期にかけて何度もパンデミックを引き起こしていたコレラをはじめ、赤痢や腸チフスなどの感染症だった。こうした事態を防ぐには、患者を治療する臨床医学だけでなく、疾病予防や健康増進を図る公衆衛生が欠かせない。

1879(明治12)年のコレラ大流行では、西洋医学の知見により、感染経路の多くは汚染された飲料水であることが判明。安全な飲料水を供給する近代的な上水道や、病原体が川や井戸などを汚染するのを防ぐ近代的な下水道の整備が、国家的な急務として認識されるようになった。しかし、当時の日本には、近代的な上下水道の設計や建設に関する専門知識と技術を持つ人材はほとんどいなかったのである。

青物魚軍勢大合戦之図/歌川広景画、辻岡屋版、 1859 (安政6)年。コレラにかかりにくい青物(野菜類)とコレラにかかりやすい魚介類を戦わせ、青物が勝利するという構図の錦絵。安政のコレラ禍を受けて描かれたという(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)

青物魚軍勢大合戦之図/歌川広景画、辻岡屋版、 1859 (安政6)年。コレラにかかりにくい青物(野菜類)とコレラにかかりやすい魚介類を戦わせ、青物が勝利するという構図の錦絵。安政のコレラ禍を受けて描かれたという(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)

After:「衛生工学」の教え子たちにより、各地に上下水道が広まった

明治政府は当時、さまざまな分野で欧米の先進技術を持つ専門家を「お雇い外国人」として招き入れていた。衛生分野でも専門家を招くことになり、来日したのがスコットランド出身の土木技術者、W.K.バルトンだ。

1887(明治20)年、バルトンは帝国大学工科大学(現在の東京大学工学部)に「衛生工学」の講座を開設。これにより、日本で初めて体系的に衛生工学が学べる場がつくられ、日本人技術者の育成に大きく貢献した。衛生工学とは、工学的なアプローチによって感染症の予防や公衆衛生の向上を目指す学問分野であり、上下水道の技術などを扱う。

バルトンは衛生工学を教えるかたわら、内務省衛生局の顧問技師も兼務し、東京をはじめとする多くの都市で上下水道の設計や建設指導にあたった。弟子としては、日本の衛生工学の第一人者となった中島鋭治(なかじま・えいじ、どぼく偉人ファイルNo.04)をはじめ、台湾の上下水道を手掛けた浜野弥四郎(はまの・やしろう)、衛生工学の研究者となった大藤高彦(おおふじ・たかひこ)などがいる。

こうして、日本各地に上下水道が広まり、近代的な公衆衛生の基礎が築かれたのである。

山口県下関市の高尾浄水場(写真奥)はバルトンが調査と基本設計を、瀧川釼二(たきがわ・とうじ)が設計・工事を担当し、1906(明治39)年に給水を開始。着水井(ちゃくすいせい)、濾過池(ろかち)、濾過池付設調節井、配水地(はいすいち)など一連の設備が登録有形文化財に登録されている。写真手前は1929(昭和4)年に新設された日和山浄水場(出典:Ka23 13- 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takao_and_Hiyoriyama_Jousuijou_20130815_103007.jpgによる)

山口県下関市の高尾浄水場(写真奥)はバルトンが調査と基本設計を、瀧川釼二(たきがわ・とうじ)が設計・工事を担当し、1906(明治39)年に給水を開始。着水井(ちゃくすいせい)、濾過池(ろかち)、濾過池付設調節井、配水地(はいすいち)など一連の設備が登録有形文化財に登録されている。写真手前は1929(昭和4)年に新設された日和山浄水場(出典:Ka23 13- 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takao_and_Hiyoriyama_Jousuijou_20130815_103007.jpgによる)

バルトンのここがスゴイ! 〜ミカミ'sポイント〜

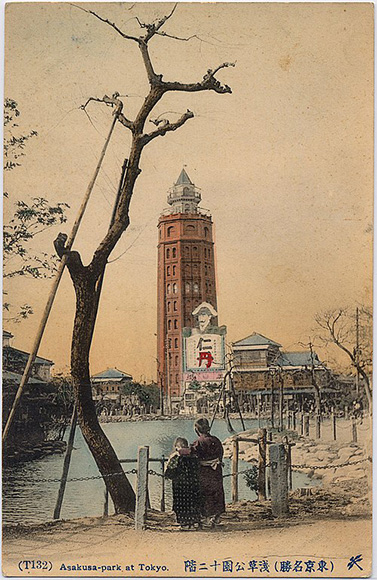

Point1:「浅草十二階」を設計、建築家や写真家としての顔も

バルトンは衛生工学だけでなく、建築・土木全般の知識を持った技術者だった。1890(明治23)年に東京・浅草に完成した「凌雲閣(りょううんかく)」の基本設計を担ったのもバルトンだ。

凌雲閣は12階建てだったことから「浅草十二階」とも呼ばれた展望塔。高さは約52mあり、当時日本で最も高い建物だった。その頃の浅草名所をテーマにした絵はがきには、必ずと言っていいほど凌雲閣が描かれている。

また、バルトンは写真技術についても、新進気鋭の研究者としてイギリスで知られた存在だった。1888(明治21)年の磐梯山噴火や1891(明治24)年の濃尾地震のときには、大学の依頼で被災地へ赴き、カメラマンとして記録写真を撮影。写真集も出版している。実に多才な人物だった。

浅草公園の大池から見た凌雲閣を描いた絵はがき

浅草公園の大池から見た凌雲閣を描いた絵はがき

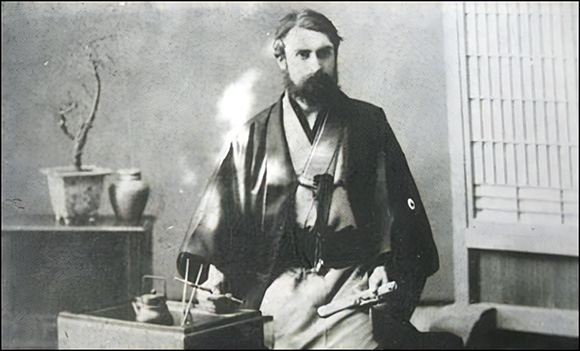

Point2:日本の生活に溶け込み、弟子たちには熱心に指導

バルトンは日本文化を愛し、理解しようとしていた。和服を着て日本間に座る写真は、よく知られている。気さくな人柄で、学生には熱心に指導し、とても慕われていたという。

1896(明治29)年、バルトンは日本の領土となった台湾の公衆衛生向上のための調査に出かけた。そこでマラリアにかかり、帰国後に東京で亡くなった。まだ43歳の若さだった。

東京・青山霊園には、教え子たちなどの手で、バルトンをしのび、その功績を称える大きな墓碑が建てられた。

火鉢の横でキセルを手にする和服姿のバルトン

火鉢の横でキセルを手にする和服姿のバルトン

※記事の情報は2025年10月1日時点のものです。

- 三上美絵(みかみ・みえ)

土木ライター。1985年に大成建設に入社。1997年にフリーライターとなり、「日経コンストラクション」などの建設系雑誌や「しんこうWeb」、「アクティオノート」などのWebマガジンなどに連載記事を執筆。一般社団法人日本経営協会が主催する広報セミナーで講師も務める。著書に「かわいい土木 見つけ旅」(技術評論社)、「土木技術者になるには」(ぺりかん社)、共著に「土木の広報」(日経BP)。土木学会土木広報戦略会議委員、土木広報大賞選考委員。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)