2025.09.10

現場の暗黙知を言語化して伝える「チームを活かす 建築現場の施工マネジメント入門」―木谷宗一さん【自著を語る⑪】 「自著を語る」では、土木や建築を愛し、または研究し、建設にまつわる著書を出されている方に、自著で紹介する建設の魅力を語っていただきます。第11回は「チームを活かす 建築現場の施工マネジメント入門」をご紹介します。著者の木谷宗一(きや・そういち)さんは、大手建設会社でさまざまな建築現場や後進の育成に携わってきました。「育ててくれた業界に恩返しがしたい」との思いから企画したという同書は、木谷さんの実体験を基に、これまであまり言語化されることのなかった現場の施工マネジメントに関する経験則が体系的にまとめられています。

写真:山口 大輝

現場の出来不出来は、所長のマネジメント力にかかっている

──まずは、本書の内容について教えてください。

私は長年、さまざまな建築プロジェクトに携わってきました。建築技術者ですから、その中で多くの「施工技術や管理手法」を学び研さんしてきました。しかし、実はもうひとつ重要な学びとして「施工マネジメント」というものがありました。古(いにしえ)の時代から棟梁と名のつく人は多くの職人さんを束ねて仕事をしてきましたが、それがまさにマネジメントそのものだったのです。ただ、この奥義が秘伝書として伝わることはありませんでした。

そのような背景があり、私は自らの経験則から、これを「ハードマネジメント」と「ソフトマネジメント」に分けて、まとめてみようと思うに至ったのです。建築現場は毎日変わるので、常にその日の全体最適を考えて動かなければいけません。仕様書や図面といったものは「モノ(形式知)」として共有できますが、現場で人を束ねるマネジメントは暗黙知であり、本書ではそうした暗黙知を言語化することにチャレンジしました。

暗黙知を語る上で章立てには苦労しましたが、すぐに実践に生かせることが大事と考え「建築現場の施工マネジメントとは」「ハードマネジメント力の基本」「ソフトマネジメント力の基本」「施工マネジメントの現場」「建築現場における施工マネジメントの進化に向けて」の5つの章で構成しました。

その具体的な内容をどのような流れで見せるのがいいか考えるのは、前例がないのでもっと大変で、構想から刊行まで3年ほどかかりました。

──なぜ、「施工マネジメント」に関する本をつくろうと思われたのでしょうか。

現場を離れてから20数年間、私は本社の立場で全国や海外の建築現場を見て回ったのですが、その間に建築の出来不出来というのは、所長のマネジメント力にかかっていることを心の底から実感しました。それがきっかけとなり、後進に確実に言い伝える必要があると思ったんです。

施工マネジメントには、体力や専門知識、技術力といったハード面と、ヒト・モノ・カネを動かすソフト面の2つがあります。こうしたことが、口伝(くでん)にもなっていないし、ましてや文書化されてこなかったのではないでしょうか。

技術が成熟しつつある現場では、施工管理技術者の施工マネジメント力向上が、これからますます重要になってくると確信しています。今後、建設会社は、中堅社員以上のマネジメント力の有無が問われることになっていくと思います。

施工マネジメントにこそ、現場における仕事の醍醐味が詰まっています。ですから、施工マネジメントについて分かりやすく伝えていくことが、ひいては業界の魅力発信にもつながるのではないかと考えているのです。

──本書をつくるにあたり、工夫された点はありますか。

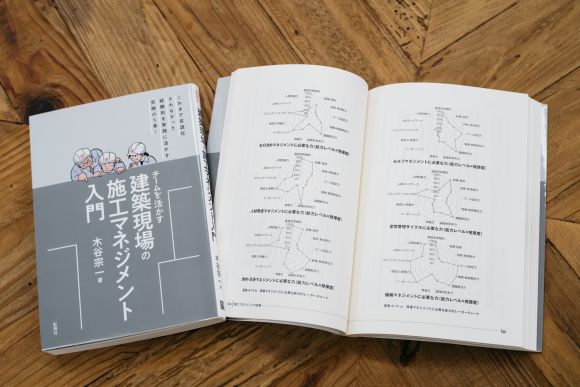

暗黙知を形式知にするために、視覚的にも分かりやすく伝えることにこだわりました。本書では図表を多用していますが、図表は全てオリジナルです。私はもともと技術者なので、絵で描いた方が伝えやすいんですよね。

現場マネジメントに必要な能力を表したレーダーチャート

現場マネジメントに必要な能力を表したレーダーチャート

仕事をするうえで、時には人のハートに飛び込んでいくことも重要だと思うので、ただノウハウを伝えるだけでなく、私の実体験や失敗談なども盛り込んでいます。

中堅以上の読者を想定して本書をつくりましたが、若手社員も読んでくれているみたいですね。マネジメント力が必要とされるのは建設業界に限った話ではないので、ほかの業界の方が読んでも参考になると思います。

自分の経験から得たノウハウを、書籍を通して伝えたい

──この本のほかにも、建設業界についての本を出版されています。

入社以来50年、建設業界に身を置き、いろいろな経験をしてきて、業界に恩返しをしたいという気持ちがありました。これからの業界を担う人たちの役に立てたらと思い、自分の経験から得たノウハウを書籍に残すことにしました。

最初につくったのは「建築現場ものづくり魂!」(彰国社、2021年)という本です。建設業界を志望している学生や業界の新入社員向けに、建築現場でいかにしてものづくりを成し遂げていくのかを、たっぷりのイラストとともに分かりやすくまとめました。

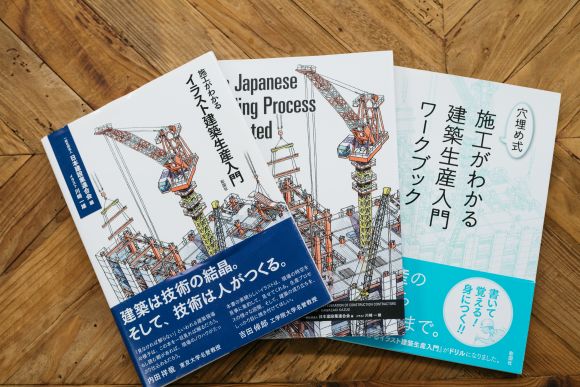

それ以前にも、一般社団法人日本建設業連合会(日建連)にて、「施工がわかるイラスト建築生産入門」(彰国社、2017年)という本を監修しました。この本をつくることになったのは、ある大学の教授から「建築生産について教えるいい本がない」という意見をいただいたことがきっかけです。建築技術と施工プロセスについて解説している本ですが、建設現場のイラストに定評のある川﨑一雄(かわさき・かずお)さんにイラストをお願いし、さまざまな現場での経験を通して一人の若者が成長する姿を描いています。

着工から維持管理まで一貫して扱っている本は珍しく、2017年の発行以来ロングセラーとなっており、現在も大学などの教育機関で建築生産の教科書として使っていただいています。

建築関連本としては異例のロングセラーとなっている「施工がわかるイラスト建築生産入門」。英語版や穴埋め式のワークブックもつくった

建築関連本としては異例のロングセラーとなっている「施工がわかるイラスト建築生産入門」。英語版や穴埋め式のワークブックもつくった

──話はさかのぼりますが、そもそも木谷さんは、なぜ建設業界に入られたのでしょうか。

高校生の時に「超高層のあけぼの」という映画を観たことがきっかけです。「自分もこういう仕事がしたい」と強く思いました。家業が建設業だったこともあり、小学生の頃から現場に連れて行ってもらって、建築が身近だったということもあります。

これからますます人材育成が重要になる

──実際に建設会社に入社されてからは、どのようなキャリアを積まれてきたのですか。

作業所(建築現場)に18年7カ月在籍し、その間に新宿住友ビルや朝日生命多摩本社ビル、大館樹海ドームなど21のプロジェクトを手掛けました。その後、全国の作業所全体を総括管理する生産本部に異動し、会社人生で現場を巡回・技術指導したのは国内外合わせて563現場になります。

その豊富な現場経験を生かして、勤務先の技術実務研修センターの立ち上げにも携わりました。ただ箱(建物)をつくるだけでなく、カリキュラムや教材・講師も考え、人材育成に力を入れてきました。これにより2015年日本建築学会教育賞をいただきました。この施設のコンセプトとして、技術者は五感で感じることが大事というものがありました。正しいプロセスでつくられた現物と間違ったプロセスでつくられた現物を用意し、図面だけでは体感できない「ものづくりの技術」を学んでもらえる場所にしました。社内の研修だけでなく、今では大学の授業でも使っていただいているようです。

よく「企業は人なり」と言いますが、人材育成はこれからますます重要になってくると思います。人材が育っていないと、技術や会社を継承していくことはできませんから。

社内での仕事と並行して、日建連の建築生産委員会で9年間、施工部会長を務めさせてもらったのですが、それが人生を変えるほどの出会いになりました。施工部会を構成する26社をいかにして束ねるかに知恵を絞りつつ、国土交通省の対応など、社内だけでは経験できない、いろいろな経験をさせてもらいました。

──日建連の建築生産委員会で、特に印象に残っている仕事はありますか。

委員会としての大命題は「生産性の向上」と「品質確保」です。業界の問題点を解決すべく、企業の垣根を超えたチームで活動できたことは、大変勉強になりました。

各社共通の品質問題対応に苦労しましたが、中でも思い出深いのは、2014年にスタートした「建築工事適正工期算定プログラム」です。大手企業を中心に8社が実際に施工した種々の工事ごとの歩掛(施工数量/人日)を集めて、その平均値を割り出し、それに基づいて工期を算出するプログラムを開発しました。その効果は絶大で、それまで半日以上かかっていたのが、数分で算定できるようになったのです。開発途中から国土交通省の方々にも参画していただき、今や建設業法における適正工期算定手法としてご理解をいただいています。

それ以前は、工期に関する情報は各社がそれぞれに持っていて、体系化されていませんでした。しかし、建設に関わる人々の生活の質を高め、担い手を確保するためには、適切な工期であるかどうかを判断するための共通の物差しとなる工期算定プログラムが必要だったのです。

施工部会では競合他社にはオープンに話せないこともありますが、話せることもたくさんあって、力を合わせて業界としての策を講じることができたのは、記憶に残る仕事となりました。日建連の仕事をするまで、同業他社で自分と近い立場の人と話をする機会はあまりありませんでしたが、施工部会が終わった後に「一杯行きませんか」と言って、人材育成のことなどいろいろフランクに話せたことは、大いに刺激になりました。

私が施工部会の仕事をするようになったのは50代になってからでしたが、30代で社外の優秀な人々と出会えていたら、広い視野を持って、もっと違った仕事ができたのではないかと思います。

木谷さんの好きな言葉は「継続は力なり」。尊敬する内藤多仲(東京タワーの設計者で「耐震構造の父」と呼ばれている)が残した言葉「積み重ね 積み重ねても また積み重ね」も人生訓として心に刻んでいる

木谷さんの好きな言葉は「継続は力なり」。尊敬する内藤多仲(東京タワーの設計者で「耐震構造の父」と呼ばれている)が残した言葉「積み重ね 積み重ねても また積み重ね」も人生訓として心に刻んでいる

建築は、達成感を味わうには最高の仕事

──木谷さんが考える、建築に関わる仕事の魅力とは何でしょうか。

自分がつくったものが地球上に残るのですから、達成感や充実感を味わうには最高の仕事です。どんなに大規模な建築物でも、現場では1mm単位で調整しますから、出来上がった時の達成感というのは相当なものです。

どんなに大変な現場でも必ず終わりがありますから、「もうちょっと」と奮起して、つらくても頑張ることができます。ひとつの現場が終わるたびにリフレッシュできるのもいいですね。でも、またすぐに違う現場が始まるのですが、さまざまな現場を経験することが、自分の人生の大いなる糧(かて)となっていくのです。

■チームを活かす 建築現場の施工マネジメント入門

著者:木谷宗一

出版社:彰国社

発売日:2024年6月

詳細はこちら

※記事の情報は2025年9月10日時点のものです。

- 木谷宗一(きや・そういち)

一級建築士、1級建築施工管理技士。

1971年竹中工務店入社。作業所、竹中技術研究所、東京本店技術部を経て、生産本部建築技術部長、同本部技術管理部長、同本部専門役を歴任。2018年退社。同年、TAKエンジニアリング入社、2021年退社。主な担当プロジェクトは、新宿住友ビル、朝日生命多摩本社ビル、東京都臨海副都心清掃工場、宮城県総合プール、大館樹海ドームほか。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)