2025.04.09

工事の種類・工法から主要企業や資格の情報まで、業界の必須知識をまとめた「図解即戦力 土木業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書」─浜田佳孝さん【自著を語る➉】 「自著を語る」では、土木や建築を愛し、または研究し、建設にまつわる著書を出されている方に、自著で紹介する建設の魅力を語っていただきます。第10回は「図解即戦力 土木業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書」をご紹介します。この本の著者で、建設業専門の社会保険労務士・行政書士である浜田佳孝(はまだ・よしたか)さんに、分かりやすく伝えるために工夫した点や土木の魅力のほか、これまでのキャリアや現在の活動などについてお聞きしました。

写真:安達 康介

土木業界への"入り口"としての本。重視したのは分かりやすさと親しみやすさ

──まずは、本をつくることになったきっかけについて教えてください。

編集プロダクションからご連絡いただいたのが始まりです。「図解即戦力」はいろいろな業界で書かれているシリーズで、土木業界版をつくるにあたり、建設業界の経験があって、ある程度文章も書ける人を探していたようです。

自分としても、建設業に関わる本を出すことを目標としていたタイミングでお話をいただいたので、二つ返事で引き受けさせていただきました。いまは社会保険労務士(社労士)・行政書士として働いていますが、市役所で都市整備に関わった経験があり、1級土木施工管理技士の資格も持っています。土木業界のことを広く知ってもらえたらという思いを持って活動しているので、うれしいオファーでした。

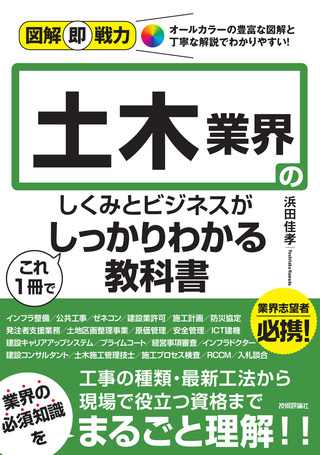

本の章立てはある程度決められていましたが、こちらの意見もたくさん取り入れていただきました。土木工事のプロセスや具体例、おもな工法、最新技術から土木業界で役立つ資格や業界展望まで網羅して、充実した内容になったと思います。

──本書は、どんな人に向けて書かれているのでしょうか。

メインは就職や転職で土木業界を志望している方です。本屋さんでも、就活生に向けた業界研究コーナーに置いていただくことが多いですね。あとは、保険会社や建設機械メーカーなど土木業界とつながりのある方や、土木業界に関わっているけれど土木のことがよく分かっていないという方に向けて、専門性よりも「とにかく分かりやすく」伝えることを意識しました。

やわらかい雰囲気のイラストを入れて解説したり、土木に関するトリビアを入れたりして、ほかの業界研究の本よりも、親しみやすい内容にできたと思います。

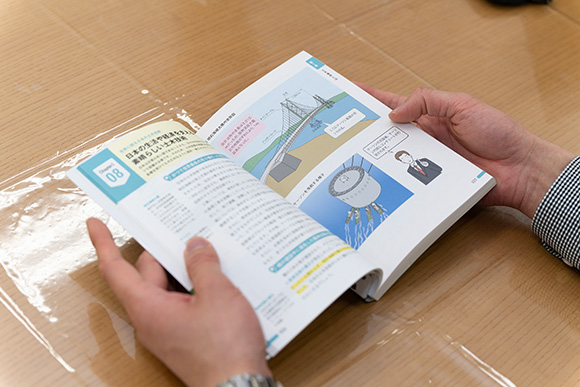

世界に誇る日本の土木技術について解説しているページ。浜田さんの出身地である兵庫県の明石海峡大橋を例として紹介している

世界に誇る日本の土木技術について解説しているページ。浜田さんの出身地である兵庫県の明石海峡大橋を例として紹介している

──本をつくるにあたって、苦労された点はありますか。

さまざまな工法について説明している章があるのですが、自分が担当したことのない工事について調べるのは大変でした。いろいろな資料をあたってリサーチしたり、知り合いの技術者にインタビューさせてもらったりして、理解を深めました。

就職・転職時のミスマッチを防ぎたい

──土木業界の主要な企業や働く人についても詳しく書かれていて、業界で働くイメージを持ちやすい内容ですね。

土木と一口に言っても、いろいろな種類があります。企業も同じで、道路工事をメインにしているのか、それとも造成工事なのか、水道工事なのか、企業ごとに違いがあります。就職・転職する際に、その企業が何を強みにしているのかを知ったうえで「自分はここがいい」と決めてもらえたら、入社後のミスマッチを防げるのではないかと思います。

また、保険会社や士業など業界の周辺で働いている方は、取り引きのある土木業界の方が実際にどんな仕事をしているのかを知ることで、話すきっかけをつくってもらえたらうれしいですね。

ミリ単位で調整する土木技術の素晴らしさに感銘を受けた市役所時代

──浜田さんは全国でも珍しい「建設業専門の社労士」として活動されていますが、これまでどのようなキャリアを歩まれてきたのですか。

もともと高校までは理系だったのですが、大学で法学を専攻し、卒業後は公務員志望者のための専門学校に就職しました。その後、自分自身も公務員に転身し、埼玉県内の市役所に8年間勤務。そこで配属されたのが、区画整理などを行う都市整備部でした。

父が土木技術者で、家の近くの工事現場で働く姿を見て育ってきたので、土木に対してある程度親しみはありましたが、全くの未経験。最初は分からないことばかりでしたが、都市整備部には土木を学んできた優秀な先輩がたくさんいて、一緒に仕事をする中で「土木ってすごいな」と魅力を感じるようになりました。

一般人の多くは、大きな重機をガーッと動かして工事するイメージを持っていると思いますが、実際はミリ単位で調整して施工しています。例えば、道路は水たまりができないように拝み勾配(おがみこうばい)*になっているなど、細かい工夫がされている土木技術の素晴らしさに感銘を受けました。

*拝み勾配:道路の水はけをよくするために山なりになった勾配のこと。

「どうせやるなら、ちゃんとしたい」というのが自分のモットーなので、現場の監督員などもやらせてもらいながら、1級土木施工管理技士の資格を取得しました。

──そこから、どういう流れで独立されることになったのでしょうか。

公共工事で、法定福利費の記載が必須になったことがきっかけです。法定福利費の定義について、全く無知だったので、調べて理解していくうちに、法定福利費の理解に関係する資格を取得したいと考え始めました。それで、社労士の試験に挑戦することにしました。

社労士の試験は簡単ではないと分かっていましたが、高校生の頃から「いつか起業したい」と思っていたので、もし1回で合格することができたら独立しようと決めました。半ば願掛けのようなものでしたが、無事に一発合格することができたので独立し、2025年2月でちょうど4年が経ちました。

──社労士・行政書士としても建設業に関わっていらっしゃいますが、建設業のどんなところに魅力を感じていますか。

「カタチに残る」というのは、すごく大きな魅力だと思います。例えば、道路や橋、トンネルは、多くの人に使い続けてもらうことができますよね。

私自身、市役所で働いていた時に監督員として携わった道路があり、その道路を通るたびに携われて良かったなと思います。

工事現場での経験を生かし、ほかにはないサービスを提供

──建設業専門の社労士・行政書士として、具体的にどのようなサービスを提供されているのですか。

建設会社が仕事をするためには「建設業許可」が必要で、その取得をサポートする行政書士はたくさんいますが、建設業を専門としている 社労士は多くはありません。さらに、私のようにヘルメットをかぶって現場の監督員をしていた経験のある人はかなり少ないと思います。現場での実体験を生かして、ほかではできないようなサービスを提供しています。

一般的な社会保険、労働保険に関する手続きはもちろん、安全書類作成のお手伝いや建設業法に関する相談、働き方改革に関するコンサルティングなどを行っています。特に、働き方改革に悩んでいる会社に、しっかりヒアリングをしたうえで的確なアドバイスをして、成果を出すことができたときは、強いやりがいを感じます。

──YouTubeでの情報発信にも力を入れていらっしゃいます。

YouTubeは、独立した時に「とりあえず、やってみよう」と始めました。全国の建設業者に役立つ情報の発信を目的に、月に1回のペースでアップしています。加えて、法改正などがあった場合は、鮮度の高い情報をタイムリーに出すようにしています。

▼【令和7年2月1日スタート】またまた改正建設業法について

──今後、挑戦してみたいことはありますか。

「最新労働基準法対応版 建設業働き方改革即効対策マニュアル」(秀和システム、2023年)という働き方改革に関する本も出していて、働き方改革についての講演活動も行っているのですが、その講演で全国を回ってみたいです。

社会保険労務士会などに声を掛けていただき、すでに東北・中国・近畿地方では講演をしたことがありますが、ほかの地方にも行ってみたいですね。普段はあまり接点のない同業者や建設業者と接することができる貴重な機会になりますし、そうした方々に少しでも「いいことを聞いたな」と役に立つ情報を持ち帰っていただきたい。その結果、業界の発展に貢献することができたら、うれしく思います。

■図解即戦力 土木業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

著者:浜田佳孝

出版社:技術評論社

発売日:2023年12月

詳細はこちら

※記事の情報は2025年4月9日時点のものです。

- 浜田佳孝(はまだ・よしたか)

社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所代表

1989年兵庫県淡路島生まれ。法学部出身でありながら、市役所勤務時代に土木技術の素晴らしさに感銘を受け、研鑽を積み、1級土木施工管理技士の資格を取得。 道路築造工事などの設計や監督員の業務を経験した。現在は、「建設業専門」の社会保険労務士・行政書士として、許認可の取得や人事労務関連の手続き業務のみならず、「建設業の働き方改革」や安全衛生関連など現場を支援するためのさまざまなサービスを展開している。また、自身のYouTubeチャンネルにて、建設業の経営者に向けた情報発信を行っている。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)