2023.02.01

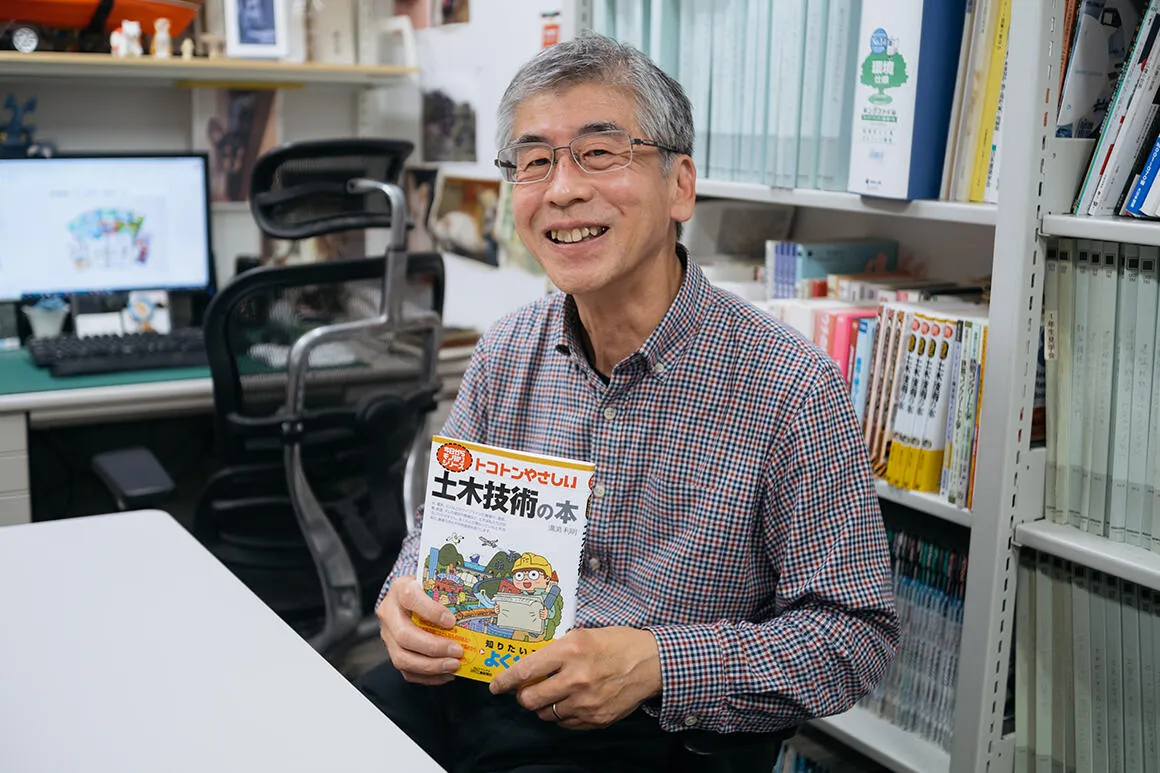

初心者でも分かりやすい! 土木事業を網羅した入門書「トコトンやさしい土木技術の本」―溝渕利明さん【自著を語る③】 「自著を語る」では、土木や建築を愛し、または研究し、建設にまつわる著書を出されている方に、自著で紹介する建設の魅力を語っていただきます。第3回は、土木工事の流れや学問領域について、図表やイラストとともに分かりやすく解説した「トコトンやさしい土木技術の本」をご紹介します。著者である法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科の溝渕利明教授に、執筆の理由や土木事業の魅力についてうかがいました。

写真:山口 大輝

"下から見る土木"で初心者でも親しみやすく

――どのようなきっかけで出版することになったのですか。

この本と同じ「今日からモノ知りシリーズ」で「トコトンやさしいダムの本」を出版した後、担当編集者の方に「土木の入門書を作ってほしい」と言われたんです。最初は「土木って範囲が非常に広いので、それをまとめるのは難しい」とお話ししたのですが、この時、ふと十数年前、知人に「土木の入門書ってないですか」と聞かれたことを思い出しました。

その後も土木の入門書として紹介できる本が欲しいと思ってはいました。土木全体の概要を伝える本って、偉い先生が上から見たように書くものが多いので、それだと初心者にとってはとっつきにくいと思うんです。もっと親しみやすく、中学・高校生から新入社員くらいまでの人を対象に、土木を好きになってもらうきっかけになるような本があればいいなと。

そこで建設会社出身であり、大学でもコンクリート材料や施工法、維持管理の研究に携わった自分自身の経験から、"下から見る土木"という観点で思い切って書くことにしました。

――土木というのは本当に範囲が広いですよね。本書を読んで改めて感じました。

「土木って何?」と聞かれると、私も一言では答えられないですね。大学生には「皆さんの生活を支えるものだよ」と話しています。

具体的に説明しようとすると、数え切れないほど要素があります。例えば、蛇口をひねったら水が出る、スイッチを入れたら電気や火がつく。そういうことって当たり前だと思われがちですが、実は当たり前のことではありません。

皆さんが毎日目にする道路も電柱も、橋も駅も土木技術者が造っている。起きてから寝るまで、もしかしたら寝ている間も、生活の全てに土木が関わっています。そういうことを読んで知っていただけたらいいなと思います。

建築は「個」、土木は「衆」

――溝渕先生は大学時代に土木工学を専攻され、新卒で鹿島建設株式会社に入社後、技術研究所で、主にコンクリートの技術開発や現場支援を担当されました。法政大学に移られてからもコンクリート工学や維持管理工学の研究と、一貫して土木の、特にコンクリート研究の道を進まれてきました。そもそも土木に興味を持ったきっかけは何だったのですか。

子どもの頃から大きいものが好きでした。幼稚園の時には何か大きいものを造りたいと思って、父に「戦艦ヤマトの大きいプラモデルが欲しい」とお願いしたりしていましたね(笑)。大学に進む時に、将来はダムとか、とにかく大きいものが造れたらいいなと思って、土木か建築かと考えて、スケールの大きい土木を選びました。

――溝渕先生が考える建築と土木の違いとは何でしょうか。

大きな違いは、建築は「個」、土木は「衆」であるということです。建築はデザイナーがいて建築物をデザインする。そのイメージを設計士が設計図面にまとめて、それを基に建設会社が施工するという、「個」のつながりの作品です。これに対して土木は最初から1人で造るものではなく、計画を行う行政や専門家、設計を行う技術者、実際に施工する工事関係者など、多くの人がいろんな形で関わってできる「衆」の構造物なんです。

自分が好きと思うものを書きたい

――難しいことをやさしく書く入門書の執筆というのは難しいですよね。

まず、書き始めから悩みました。土木に親しみをもってもらえる内容にするにはどうすればいいのだろうかと。悩んだ結果、自分自身がなぜ土木の道を選んだのかを振り返りながら、土木とは何か、どのように土木の道を選ぶのかという話から書き始めました。それに続けて、計画→設計→施工→メンテナンスという土木事業の流れに沿って、項目を決めていきました。

また、自分の専門以外の分野の執筆にも苦労しました。自分で専門書を読んで調べたり、専門家にお話をうかがったりしながら書きました。それから、この本は右ページが文章、左ページが図表と決まっているので、掲載する写真や図表を見つけてくるのも大変でした。

――ご自身が特に気に入っている章はありますか。

第1章「土木とは?」にある「地味にスゴイ! 土木の仕事」や、最後の第7章「土木の未来」が好きです。自分なりに考えに考えて書いたところでもあり、自分の伝えたいことが詰まっています。

それから、章の合間に入れた箸休め的なコラムも気に入っています。土木の偉人を紹介するコラムですが、完全に自分の好みで偉人を選びました。仏像が好きなので、行基(ぎょうき)は最初に入れたかった。現在のセメントにつながる技術を開発したイギリスの土木技術者、ジョン・スミ―トンや、鉄筋コンクリートの設計法を確立させたドイツのケーネンとヴァイス、日本のコンクリート技術の基礎を築いた吉田徳次郎など、自分の専門であるコンクリートに関わる技術者も入れています。

――専門的な知識を学べる本でありながら、随所に溝渕さんのわくわくした子ども心のようなものを感じました。

入門書を書くからには、自分が好きだと感じるものを書きたいと思っています。もちろん文章ばかりの専門的な本も書きますが、それは教科書としては使えても、読み物としてはあまり面白くないかなと思うこともあって。そういう意味では、この手の入門書を書くのは楽しい仕事です。

土木は生活と密接に関わっている

――執筆を通して、改めて感じた土木の魅力はありましたか。

私たちの生活と密接に関わっているんだなと改めて感じました。土木って縁の下の力持ちだけど、ちゃんと私たちの生活の役に立っている。それを広く知らせる方法がないのが、すごく残念だと感じています。土木は「衆」で、誰か1人が造ったものではないから、あまり注目されることがない。土木関係者はみんな「自分が」とは言わないし、表に出たがらないんですよね。

――溝渕先生の著書をきっかけに、若い人が土木の魅力を知ってくれるといいですね。

まず小中学生に土木の面白さを知ってもらいたいと思っています。大学生に教えるのも大事ですが、そもそも小中学生くらいで興味を持ってもらわないと、高校や大学で、土木の道には進んでもらえないので。

これまでに、小中学生から読めて、土木を知らない一般の方も楽しめるような工事現場の写真集や図解絵本も作りました。これからも、小中学生にもアピールできるような土木の本を作っていきたいです。

――こうした土木の仕事を一般の人に広める本の執筆のほかに、これから取り組もうとされているテーマを教えてください。

土木に関する研究では、自動化や機械学習に取り組んでいきたいです。現在もコンクリートがどのくらい劣化しているか、AI(人工知能)の機械学習を使って判定する研究を行っています。人間の目や耳では判定できない面もありますし、検査やメンテナンスをする技術者はどんどん減っていくことが予測されるので、機械に置き換えていく必要がある。

また、カーボンニュートラルやロボティクスなどにも注目しています。土木って基本的に総合工学なので、さまざまな分野にアンテナを張っておくことが重要です。それらを組み合わせて、未来につながるようなわくわくする研究をしていきたいです。

これは私の夢でもありますが、女性が主人公の土木の映画を作りたいと思っています。私が学生の頃は土木分野の学科というと女子学生はゼロでした。今私が所属するデザイン工学部都市環境デザイン工学科は土木も含む建設分野の学科ですが、学生の約4分の1が女性です。これからもっともっと女性が土木技術者として活躍したいと思う、そのきっかけになるような映画をぜひ作りたいですね。

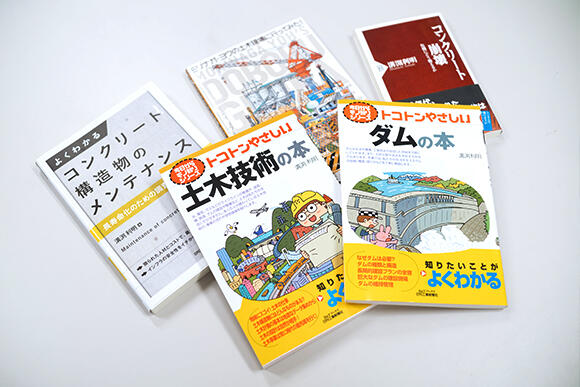

溝渕さんによる著書の数々。「トコトンやさしい土木技術の本」のほか、同シリーズの「トコトンやさしいダムの本」※現在は品切れ(いずれも日刊工業新聞社)、「モリナガ・ヨウの土木現場に行ってみた!」(監修/アスペクト/※現在は絶版)といった初心者でも分かりやすい解説書から、「よくわかるコンクリート構造物のメンテナンス 長寿命化のための調査・診断と対策」(日刊工業新聞社)、「コンクリート崩壊 危機にどう備えるか」(PHP研究所/※現在は絶版。電子書籍は購入可)などの専門書まで幅広く手掛ける

溝渕さんによる著書の数々。「トコトンやさしい土木技術の本」のほか、同シリーズの「トコトンやさしいダムの本」※現在は品切れ(いずれも日刊工業新聞社)、「モリナガ・ヨウの土木現場に行ってみた!」(監修/アスペクト/※現在は絶版)といった初心者でも分かりやすい解説書から、「よくわかるコンクリート構造物のメンテナンス 長寿命化のための調査・診断と対策」(日刊工業新聞社)、「コンクリート崩壊 危機にどう備えるか」(PHP研究所/※現在は絶版。電子書籍は購入可)などの専門書まで幅広く手掛ける

■今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい土木技術の本

著者:溝渕利明

出版社:日刊工業新聞社

発売日:2021年3月27日

詳細はこちら

※記事の情報は2023年2月1日時点のものです。

- 溝渕利明(みぞぶち・としあき)

法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科 教授

専門分野:コンクリート工学、維持管理工学

1959年、岐阜県生まれ。1984年、名古屋大学大学院工学研究科土木工学専攻を修了後、鹿島建設株式会社に入社、技術研究所に配属。広島支店温井ダム工事事務所、技術研究所への転勤を経て、1999年、同社LCEプロジェクトチームに配属。2001年、法政大学工学部土木工学科 専任講師に就任。法政大学工学部土木工学科 助教授、法政大学工学部都市環境デザイン工学科 教授を経て、2007年より現職。2013年に公益財団法人日本コンクリート工学会理事、2016年に一般社団法人ダム工学会理事を務めた。著書に「よくわかるコンクリート構造物のメンテナンス 長寿命化のための調査・診断と対策」、「今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしいダムの本」(以上、日刊工業新聞社)、「コンクリート崩壊 危機にどう備えるか」(PHP研究所)などがある。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)