2025.02.12

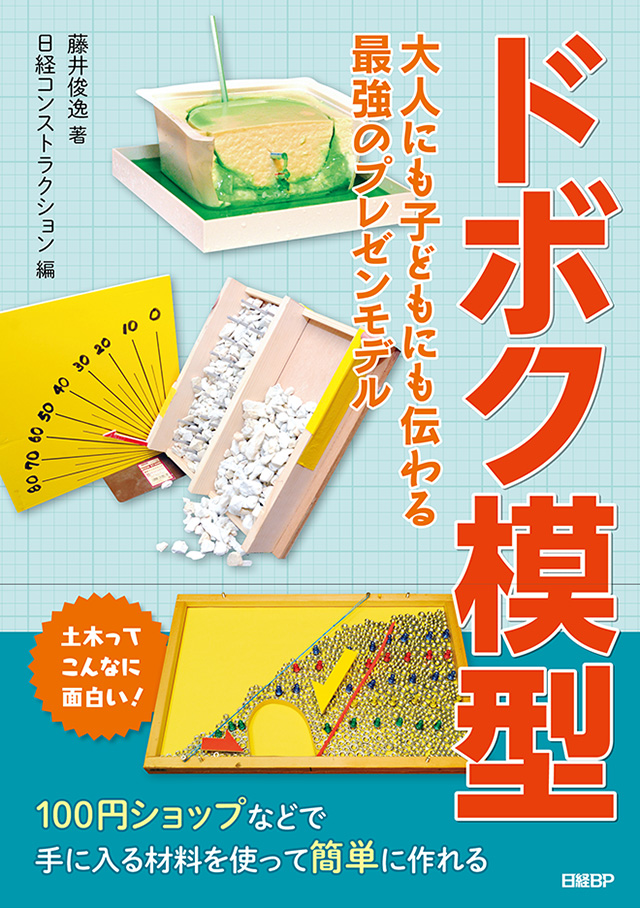

身近な素材を使った模型で、土木を分かりやすく伝える「ドボク模型 大人にも子どもにも伝わる最強のプレゼンモデル」─藤井俊逸さん【自著を語る➈】 「自著を語る」では、土木や建築を愛し、または研究し、建設にまつわる著書を出されている方に、自著で紹介する建設の魅力を語っていただきます。第9回は「ドボク模型 大人にも子どもにも伝わる最強のプレゼンモデル」をご紹介します。この本の著者で、島根県松江市にある藤井基礎設計事務所の社長である藤井俊逸(ふじい・しゅんいつ)さんは、身近な素材で作れる「ドボク模型」を発案し、模型を使った教育活動にも力を入れています。藤井さんに本の内容やドボク模型を作るようになったきっかけ、模型の活用の仕方などについてお聞きしました。

写真:山田 泰三

珍しい土木の模型。工事について分かりやすく説明するツールとして作り始めたのがきっかけ

──本の中では、100円ショップなどで手に入れることのできる身近な素材で簡単に作れる「ドボク模型」がたくさん紹介されています。そもそも藤井さんがドボク模型を作り始めたのは、何がきっかけだったのでしょうか。

ドボク模型を作り始めたのは、父が創業した会社(藤井基礎設計事務所)に入って仕事を始めた1980年代後半です。当時、クライアントである発注者や工事業者と話をするときに、父が説明すると納得してくれるのに、若い私が話すと理解してもらえないことが多く、もどかしい思いをしていました。そこで、理解してもらいやすくなるように、模型を作り始めたのがきっかけです。

模型を用意することで、こちらの情熱も伝わり、理解を得られることが増えました。「模型があると分かりやすい」と評判になり、皆さん模型を楽しみにしてくれるようにもなりました。

──建築模型やランドスケープ模型はよく目にしますが、土木の模型は珍しかったのではないでしょうか。

そうですね。私が作り始めた当時、ドボク模型はほとんどありませんでした。大学で研究するような土木って、大掛かりな装置を使うことが多いので、同じように再現するのが難しいんです。私の作るドボク模型では、物理の原理を単純化し、一般の方々が普段目にしているような身近な素材を使って、分かりやすく土木の本質を伝えられたらと思っています。

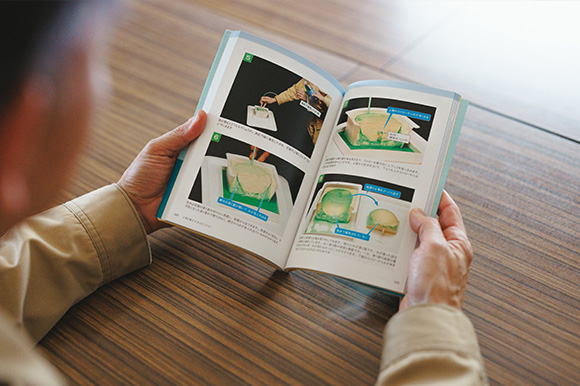

強い雨が降ると地滑りが起こる現象を、緑の食紅で着色した水を使って分かりやすく解説したドボク模型

強い雨が降ると地滑りが起こる現象を、緑の食紅で着色した水を使って分かりやすく解説したドボク模型

読者が自分でも作れるように、100円ショップやホームセンターで手に入る材料を使用

──本のタイトルにもなっていますが、土木模型ではなく「ドボク模型」と呼んでいるのは、何か理由があるのですか。

この本でご紹介している内容は、「日経コンストラクション」で2014年から2018年まで連載していた「ドボク模型 プレゼン講座」がベースになっています。その連載を始める時に、「ドボク」とカタカナにした方が親しみを持っていただけるかなと、編集担当者と話して決めました。模型を見るだけでなく、自分で作ってもらうことも目的なので、ドボク模型は基本的に100円ショップやホームセンターなど、身近な場所で手に入れることのできる材料を使っています。

実は、その連載をまとめた本はこれが2冊目です。連載初回から12回までをまとめたのが1冊目の「模型で分かるドボクの秘密」で、次の12回分をまとめたのが今回の本になります。

一般の人にも楽しんでもらえるような内容が中心の1冊目に対して、今回は土木に関わる方々にも分かりやすく伝えられるような内容を意識しました。豆腐を使って地滑りのメカニズムや効果的な対策について解説した模型など、土木の専門家にも喜んでいただける内容になっていると思います。連載時の内容に加えて、実際のメーカーさんでの活用事例などもご紹介しています。

豆腐を使った模型は、見た目のインパクトも大きい

豆腐を使った模型は、見た目のインパクトも大きい

──本書では「トンネル切り羽の崩れ方」「地盤の圧密沈下」「地震に強い石垣」などが模型を使って解説されていますが、ドボク模型を作る際に、テーマはどのようにして決めているのですか。

事故が起きて全国的に話題になった工事や、仕事の中で疑問に思ったことが中心です。大事なことだけど、あまり理解されていないことを「それってこういうことだよね」とカタチにしたくなります。

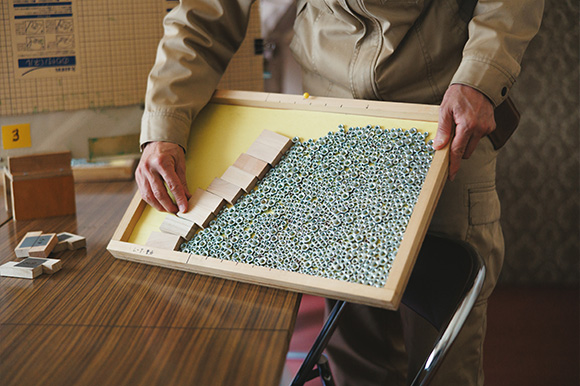

石垣の積み方や形状によって、地震に対する強さがどのように変わるのかを解説した模型。石垣を積み木ブロック、土粒子をナットで再現している

石垣の積み方や形状によって、地震に対する強さがどのように変わるのかを解説した模型。石垣を積み木ブロック、土粒子をナットで再現している

例えばトンネル切り羽の崩れ方は、発注者や工事をしている方でも「なぜ崩れるのか」という理屈までは理解できていない人もいます。工事業者の社内勉強会で、「ドボク模型」を使って掘削したときの斜面の動きを再現すると、危険なポイントが理解できます。理解することで、工事を安全に進めることができます。

動きのある模型で、土木の面白さを感じてもらう

──どのようにしてアイデアをカタチにしているのでしょうか。

作りたい模型のテーマが決まったら、まずは漠然としたアイデアを持って、100円ショップやホームセンターに行って材料を調達します。試行錯誤を重ねながら完成させるのですが、あれこれ工夫しながらカタチにしていくのが面白いですね。

テーマを考えるのは私が中心ですが、実際に作るのは、さまざまな世代の社員と一緒にやっています。傾向として、年配者は手先が器用で、若い人からはたくさんアイデアが出ますね。異なる世代が一緒になってみんなで失敗しながら「どうしたら上手くいくか」と知恵を絞り、普段の仕事とは違ったコミュニケーションを取ることができています。

それから、最近は手を動かして何かを作る機会が減っているので、手と頭を連動させて脳を活性化させる時間にもなっているのは良いことですね。

──元々はクライアントへの説明のために作り始めたとのことですが、ドボク模型の活用シーンは広がりましたか。

今は「情報発信のためのツール」として、さまざまなシーンで活用しています。例えば、土木工事に関する地元説明会もそのひとつです。一般的には図面を見せながら工事の工程を説明して、「交通規制や騒音などでご迷惑をおかけします」と謝る場になりがちですが、ドボク模型を使って「今回の工事ではこういうものを作ります」と説明することで、地域住民の方にも「なぜ工事をするのか」「どういう工事なのか」を知ってもらうことができます。一般の方は、図面で見るよりも立体で動きがあった方がとっつきやすいですから、ドボク模型が役に立ちます。

それから学校での防災学習会のほか、企業の新人研修で活用いただくこともあります。土木を勉強してこなかった方もいるので、まずは模型に触れて土木の面白さを感じてもらえたらと思っています。

──ドボク模型を作ったり、説明したりする際に、重視していることはありますか。

「どうやったら分かりやすく伝えられるか」を常に考えています。土木業界の方はどうも小難しく考えてしまいがちなところがありますが、まずは土木に興味を持っていただくために、楽しいと感じてもらえることが大事かなと思っています。

そもそも、土木に関わる人は、自分たちであまり情報発信をすることがなく、それが「土木の人気がなくなっている」「土木離れが進んでいる」と言われるようになった一因でもあるように感じています。

さまざまな技術の集積で成り立っているのが土木の魅力

──藤井さんの作られた 本を見たり、お話を聞いているだけで、土木への情熱が伝わってきますが、土木のどんなところに魅力を感じていらっしゃいますか。

さまざまな技術の集積で成り立っているという点ですね。素材からはじまり構造力学や都市計画など、いろんな分野に関わる人々の努力のうえで、社会資本がつくられています。また、土木は完成したら終わりではなく、維持するのも大変です。その全貌が一般の方々にはなかなか伝わっていないのは、歯がゆいところです。

ドボク模型は、1つの模型でも土質力学やコンクリート工学など、さまざまな学問があることを伝えることができるので、模型を使って、できるところから土木の魅力を伝えていけたらと考えています。

──ドボク模型を使って、今後新たに挑戦してみたいことはありますか。

昨年、弊社の50周年記念事業として、初めて「ドボコン」というドボク模型を使ったコンテストを松江で開催しました。「災害メカニズム・災害対策」をテーマに、大学や高専の学生さんによる5チームが参加。チームで模型を作る楽しさやプレゼンで伝わる面白さを体験していただきました。

今年は「ドボコン」を全国で開催して、ドボク模型の面白さや土木の魅力をより多くの人に伝えていけたらと考えています。

■ドボク模型 大人にも子どもにも伝わる最強のプレゼンモデル

著者:藤井俊逸

出版社:日経BP

発売日:2023年12月

詳細はこちら

※記事の情報は2025年2月12日時点のものです。

- 藤井俊逸(ふじい・しゅんいつ)

株式会社藤井基礎設計事務所社長

1960年島根県生まれ。名古屋工業大学大学院を修了後、1985年に建設コンサルタント会社の藤井基礎設計事務所に入社。2016年から現職。社外活動では、弾性波診断技術協会の理事長や日本地すべり学会の理事・解説委員、土木学会の解説委員などを務める。学会での講演やテレビへの出演などでドボク模型を使った教育活動にも力を入れている。2013年4月には「模型実験による土木の理解増進」で文部科学大臣表彰(科学技術賞「理解増進部門」)を受賞。土木学会の「土木広報大賞2018」では、「ドボク模型」により土木をわかりやすく伝える広報活動で準優秀賞を受賞した。執筆や取りまとめなどで関わった書籍に「模型で分かるドボクの秘密」(日経BP)、「実験で学ぶ土砂災害」(土木学会)などがある。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)