2023.09.13

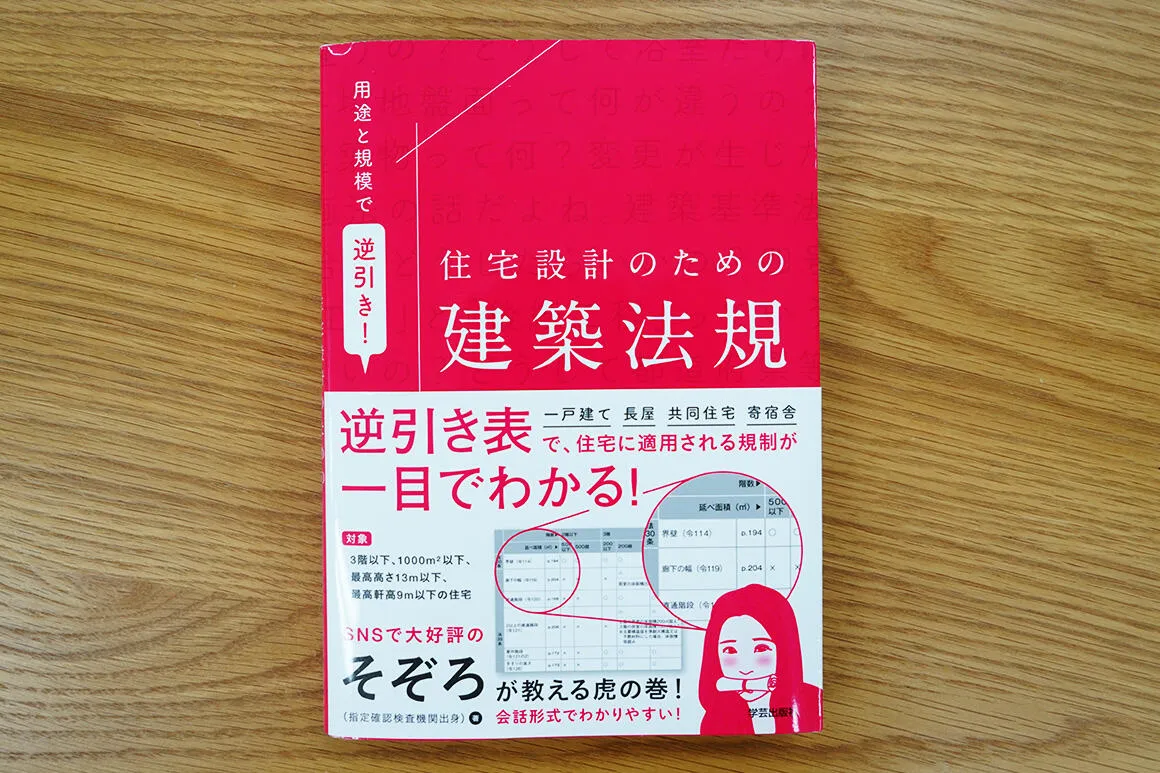

難解な建築基準法を分かりやすく解説「用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規」─そぞろさん【自著を語る➄】 「自著を語る」では、土木や建築を愛し、または研究し、建設にまつわる著書を出されている方に、自著で紹介する建設の魅力を語っていただきます。第5回は、住宅設計に関する建築基準法について、会話形式で分かりやすく解説する「用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規」をご紹介します。著者でブロガーのそぞろさんに、出版の経緯や本を作る際に工夫したポイント、活動の原動力などについてお聞きしました。

難しくて"呪文"のようだった建築基準法。失敗しながら学んだ新人時代

──まずは、そぞろさんのキャリアについて教えてください。

大学時代は建築学科で構造分野を専攻し、卒業後に指定確認検査機関に入りました。指定確認検査機関とは、建物を建てる際に、その建物が建築基準法に適合しているかを確認する機関のことです。まず建てる前に図面で確認し、建て終わってからも確認します。入社して累計5000件以上の審査を経験してきました。今は独立して、ブログやSNSを中心に活動しています。

──大学時代に、建築基準法についても学ばれていたのですか。

建築を学んでいたので少しは触れていましたが、ちゃんと勉強したのは社会人になってからです。実は就活の時に、設計の道に進むか、違う道に進むか悩んで、指定確認検査機関を選びました。指定確認検査機関には構造を審査する部門もあって、そちらを志望していたのですが、配属されたのは建築法規を扱う部門だったので、入社してから必死で勉強しました。

──社会人になってから専門分野、しかも法規について学ぶのは大変だったのではないでしょうか。

そうですね、かなり苦労しました。建築基準法って文章が難解で"呪文"みたいなんです......。最初は全然頭に入ってきませんでした。入社後も時に失敗しながら覚えていきました。

例えば、検査ではまず、設計者から提出された図面を見て、適合しているかどうかを確認するのですが、微妙に接道義務*を満たしていない図面が提出された際に、その点に気づかずに進めてしまったことがありました。上司が見つけてくれて問題にはなりませんでしたが、冷や汗をかきました。

*接道義務:都市計画区域及び準都市計画区域内に建物を建てる場合、原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接していないと家を建てられないという決まりのこと。(建築基準法43条)

「会話形式」にすることで、苦労している人に寄り添いたい

──2019年に、建築基準法についての情報を分かりやすく発信するブログを立ち上げました。どういう理由や思いがあったのでしょうか。

日々、仕事をする中で少しずつ知識を身につけ、自分の知識でも建築業界の方の役に立つことができるかもしれないと思い、「建築基準法とらのまき。」というブログを立ち上げました。私自身、仕事を始めた頃は分からないことだらけで、分からないことはとにかくネットで調べていました。今って何でもネットで調べれば情報が見つかる時代ですから。しかし、建築基準法はかなり専門的でマイナーな内容なので、検索しても知りたい情報が出てきませんでした。

そぞろさんが運営しているブログ「建築基準法とらのまき。」

そぞろさんが運営しているブログ「建築基準法とらのまき。」

私は社内に教えてくれる先輩がたくさんいましたが、建築業界には1人で建築事務所をやっている方も多く、1人で仕事されている方はものすごく苦労されているのではないかと思ったんです。

私は建築基準法にものすごく詳しいわけではありませんが、だからこそ、苦労されている方の気持ちがよく分かります。建築基準法って検査機関の人間だけでなく、設計者や施工現場の方も理解しておくべき法規で、業界全体で知っておくべきものなので、分かりやすく伝えることで、親しみを持ってもらえたらという思いでブログを始めました。

──ブログは1つのテーマに沿って、そぞろさんが質問に答える形で解説されていて、見やすく分かりやすいですね。

会話形式でテーマを掘り下げていく形にしています。「分かりやすさ」を意識していることはもちろん、会話形式にすることで「1人で仕事をしている人に寄り添いたい」という思いがあります。テーマの選定は、もともとは自分がネットで調べても分からなくて困ったことを取り上げていましたが、今は法改正のタイミングに合わせるなど、あらかじめテーマを決めて記事を書いています。

「分かりやすい」は正義

──本を出すことになった経緯について教えてください。

ブログを立ち上げた後、2019年秋にTwitter(現X)を始めたのですが、そのアカウントが編集者の目に留まり、お声掛けいただいたのがきっかけです。いつかは本を出したいと思っていたので、うれしかったです。

Twitterで建築法規に関して発信している人が珍しかったということもあると思います。Twitterを始めてから、「分かりやすくて助かります」という読者の方の声が直接届くようになりました。大きくバズることはなくても、フォロワーは月に500人ペースで増え続け、2023年9月現在で2.1万人になりました。フォローしていただいている方は設計事務所や建築士を目指している方など、建築業界の方が中心です。

──本書はタイトルにもある通り、逆引きになっている点が面白いですね。

逆引きにすることは、最初から決めていました。Twitterでたくさん「いいね」やリツイートされた投稿の多くが、逆引き的な内容だったからです。例えば、「面積が○㎡だったら、こういうことに気をつけよう」とか「階数が○階以上だったら、注意すべきポイントはここ」といった内容は、反応が良かったです。

私自身、仕事をする中で「建築法規を逆引きできる本があればいいのに」と思っていたことも理由のひとつです。建築基準法とそれを施行するための建築基準法施工令だけでも膨大な項目があるので、それらを全て確認するのは本当に大変です。

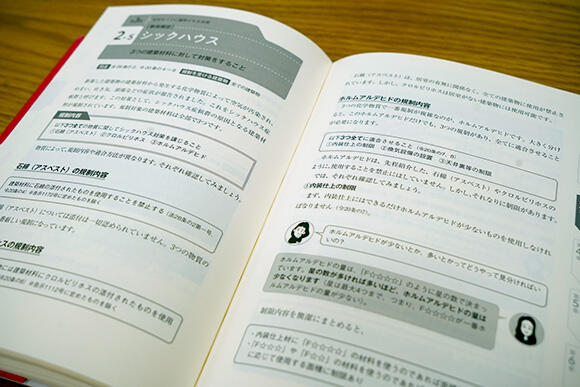

──ブログと同様に、そぞろさんと設計事務所のスタッフとの会話形式になっていて、ビジュアル的にも取っつきやすい内容になっています。本を作るにあたり、どんなことを工夫されましたか。

「会話形式で読者に寄り添いたい」という気持ちは、ブログと変わりません。ぱっと見て内容が頭に入ってくるように、なるべく不要な説明はそぎ落とし、大事なポイントを強調するように見た目を工夫しました。

全編を通して会話形式で進んでいき、テーマごとにポイントが分かりやすく整理されている

全編を通して会話形式で進んでいき、テーマごとにポイントが分かりやすく整理されている

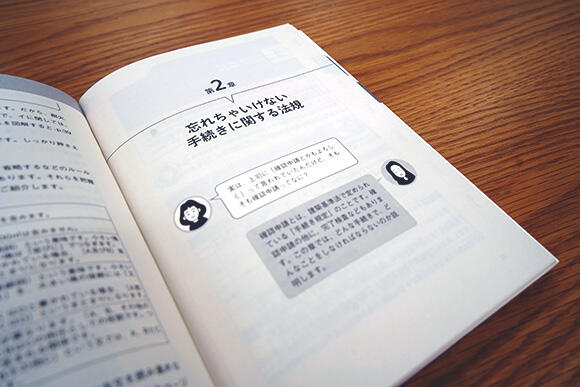

それから、確認申請や検査の際に絶対に必要となる「手続きに関する法規」の項目は必ず入れようと決めていました。例えば設計者は、確認申請や検査だけでなくデザインや建築主とのやり取りなど、ほかにもやるべきことがたくさんありますから、手続きに関してはできるだけ時短できるように「ラクしてほしい」と思っています。

第2章はまるごと「手続きに関する法規」に関する内容となっている

第2章はまるごと「手続きに関する法規」に関する内容となっている

──初めての出版で、読者の方の反応はいかがでしたか。

ありがたいことにTwitterで「本を出します」と告知した時から「待っていました!」というお声をたくさんいただき、初版は発売後すぐに在庫がなくなり、重版がかかりました。「分かりやすい」と言っていただけることは、私にとって情報を発信する大きなモチベーションになります。

「分かりやすい」ことは正義だと思っているので、建築基準法に関して苦労されている方の気持ちに寄り添いながら情報を発信することで、建築基準法がもっと身近な存在になればと思っています。私も最初は苦労しましたが、今では建築基準法が大好きになりました。どんな分野でも、分からないと苦しいけれど、分かるようになると楽しくなりますよね。

──そぞろさんが、これほどまでに建築基準法を分かりやすく伝える活動に力を入れる原動力は何でしょうか。

建築基準法って建物を建てる上で必要不可欠なものなのに、難解で分かりづらいと感じる人が多いのは良くないと思っているので、建築基準法を好きになる人を増やしていきたいです。そもそも建築基準法は、安全に建物を建てるためにあるものです。私が建築を学ぼうと思ったのも、「安全な建物をつくりたい」との思いからでした。私は幼い頃から地震が怖くて嫌いなのですが、本来であれば人間の生活を快適にするためにある建物が、地震や火事が起こると私たちの命を奪う存在になってしまう。少しでもそういう危険をなくしたいという思いが根底にあります。

私のブログでも、建築基準法に関わる事件や事故が起きた際に、それに関連した内容の記事がよく読まれる傾向があります。例えば、数年前に東京で起きた屋外階段の崩落事故。建築基準法に照らし合わせると、まず屋外階段を木材でつくっていたのが問題だったのですが、それについて解説した記事はPVが大きく伸びました。私の活動を通して、建物の安全性に寄与することができたら、とてもうれしく思います。

──今後の活動についてもお聞かせください。

ブログやSNSでの発信に加えて、今回の本に対する反響がとても大きかったので、また本も作りたいです。今回は逆引きにするために用途を絞る必要があり、「住宅用途」に限定した内容にしましたが、住宅以外の設計をする方から「ほかの用途の本も作ってほしい」というリクエストをいただいているので、また違うテーマで作りたいと思っています。

■用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規

著者:そぞろ

出版社:学芸出版社

発売日:2022年9月

詳細はこちら

※記事の情報は2023年9月13日時点のものです。

- そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。2019年6月に立ち上げたブログ「建築基準法とらのまき。」が建築関係者の間で好評を博す。建築基準法が苦手だったが、「一周回って楽しく感じるようになってしまった」経験をもとに、難解な建築基準法を分かりやすく解説して「実は簡単なんじゃないの?」と多くの人に思ってもらうことを目指している。X(@sozooro)のフォロワーは 2.1万人超(2023年9月現在)。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)