2024.07.24

高度経済成長期の建機(後編)|建機の歴史④ 日本の国土開発、災害復興を支えてきた国産の建設機械を、それらが生産された時代背景とともに紹介する連載「建機の歴史」。第4回は1970年前後の日本国内の様子をお届けします。華やかな大阪万博が開催され、まだまだ続く高度成長の時代。巨大化・高度化するプロジェクトとともに建機もさまざまに進化していきます。

文:萩原 美智子(ライター)

大阪万博が開催され、インフラ整備が大きく進む

1970(昭和45)年、大阪・千里丘陵で日本万国博覧会(大阪万博)が開催された。海外からの参加は76カ国、開催期間を通じての入場者は6,400万人以上。183日間と長期にわたったイベントの規模は、1964(昭和39)年の東京オリンピックよりも大きく、会場建設に投じられた費用も、消費需要による経済効果も莫大なものとなった。

開催に先立っては、世界からの訪問者を迎えるためのインフラ整備が加速した。1965(昭和40)年の名神高速道路に続き、1969(昭和44)年には東名高速道路も全面開通。第2次ホテルブームが到来し大阪国際空港ターミナルビルも竣工した。万博のパビリオン建設に関わる建設会社も多く、業界全体が繁忙期を迎えていた。

この時代で特筆すべきことは、1966(昭和41)年に日本初の建設国債が発行されたことであろう。建設国債とは、道路や橋をはじめとした社会基盤を整備するために発行される国債のことで、税金以外の財源を確保してまでも公共事業が盛んに進められていたことが分かる。

実際、1960年代後半も発電所から地下鉄、石油コンビナートまで多くのインフラ工事が次々と行われている。また、1966年には新東京国際空港公団(現・成田国際空港株式会社)が、1970年には本州四国連絡橋公団が発足。首都圏の新しい国際空港の建設、明石海峡大橋や瀬戸大橋をはじめとした連絡橋の架橋工事など、さらなるビッグプロジェクトも動き出そうとしていた。

高層ビルや人工島など、プロジェクトの高度化とともに建機も大きく進化

工事が大規模化・高度化していく中で、1960年代後半からは建機も大型化・高機能化が進んでいく。また、機械の種類も増え、それぞれの作業現場に合った機能を提供し、工事の省力化にも貢献した。

例えば、造船所や電柱工事の現場などで工事の方法を一変させたのが高所作業車だ。1965年、愛知車輌(現・アイチコーポレーション)から発売された「SM-1」は、はしご車を参考に製造されたもので2人乗り。直伸ブームタイプとしては国内初であった。

また、荷役・運搬の分野では、多田野鉄工所(現・タダノ)の「TR-150」、神戸製鋼所(現・コベルコ建機)の「R150」といった、国産機のラフテレーンクレーンが登場するようになった。

(左)多田野鉄工所の「TR-150」(画像提供:タダノ) (右)神戸製鋼所の「R150」(画像提供:コベルコ建機)

(左)多田野鉄工所の「TR-150」(画像提供:タダノ) (右)神戸製鋼所の「R150」(画像提供:コベルコ建機)

ラフテレーンクレーンはホイールを備えた自走式クレーンで、1つの運転席で道路走行とクレーン作業の2つの操作を行うことができる。不整地や比較的軟弱な地盤にも対応できるメリットを持ち、バブル期にはブームといわれるほど需要が高まった。

一方、1966年には、神戸でポートアイランドの造成工事が着工された。神戸港に海上都市(人工島)をつくり、既成の市街地と新交通システム・ポートライナーで結ぶという壮大なプロジェクトだ。

埋め立てには神戸の山から削った土砂が使われ、島内には港湾施設やホテル、コンベンション施設、オフィスビル、高層住宅群などが建設された。10数年をかけて段階的に進められたこのプロジェクトは、臨海副都心、みなとみらい21、幕張新都心など、その後のベイエリア開発に多大な影響を与えている。

そして、建機においても、大量土工用の長距離ベルトコンベヤや、コンクリートポンプ(配管車)、トラックミキサーなどのコンクリート機械の進化を促すことになったのである。

国産建機の生産額は10年間で22倍に。ブルドーザー製造は黄金期へ

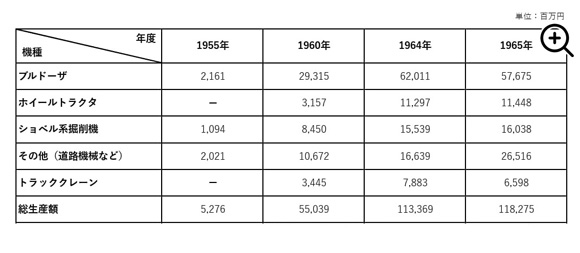

1960年代、国産建機が大きく発展したことは、生産額の推移を見ても明らかだ。業界全体で1955(昭和30)年に約53億円だったのが、10年後の1965年には約22倍の約1,183億円にまで拡大しているのである。

中でも生産額が突出して多いのが、ブルドーザーである。建機生産額のおよそ半分を占め、登録業者の建機保有台数においても、ほかの機械に比べて圧倒的で、まさに黄金期を迎えていた。

「日本建設機械工業会30年のあゆみ」の資料(出典:通商産業省統計資料)をもとに作成

「日本建設機械工業会30年のあゆみ」の資料(出典:通商産業省統計資料)をもとに作成

欧米製品に後れをとっていた国産建機がこの時期に大きく発展した背後には、メーカー各社が奮起する2つの"きっかけ"があったようである。

1つは、1962(昭和37)年に科学技術庁より発行された「科学技術白書」に「大型ブルドーザーは性能的には外国一流メーカーに比べかなり差がある。国産品の価格は半分以下であるが、その耐用時間は外国品に比して見劣りがする」と記述されたことである。

もう1つが、連載第3回でも紹介した1963(昭和38)年のキャタピラー三菱の設立だ。世界一の建機メーカー・米キャタピラー社と日本の有力メーカー・新三菱重工業の対等出資による新会社の登場は、各社を恐々とさせるとともに、取り組みの強化を促したのである。

その代表と言えるのが、コマツ(株式会社小松製作所)の"マルA対策"だ。QC(品質管理)活動を本格化させ、新たなブルドーザー開発に挑んだもので、同社では96台のテスト車を試作し、ボルト1本まで新規につくり直したという。

そうして完成したのが「D50A-11スーパー車(マルA対策車)」で、耐久性と信頼性を向上させ、オーバーホール時期は従来の3,000時間からキャタピラー三菱並みの5,000時間まで延ばすことに成功した。この経緯は米国の大学で経営学修士(MBA)コースの教材にもなったといわれるが、まさに同社が世界的メーカーに脱皮する機会にもなったのである。

コマツの「D50A-11スーパー車(マルA対策車)」(画像提供:コマツ)

コマツの「D50A-11スーパー車(マルA対策車)」(画像提供:コマツ)

なお、この頃からブルドーザーは油圧式バックホーを備えたものの需要が増えていく。これはブルドーザーが油圧ショベルに移行する兆候といわれ、実際、1976(昭和51)年には油圧ショベルが生産額でブルドーザーを抜いている。

活発化する国産ショベルの開発競争。国産初のミニショベル「10A」も登場

連載第3回で紹介したショベルの開発競争は、その後もますます活発化し、国内メーカー各社は技術とノウハウを蓄積していった。

1967(昭和42)年には、4年前に国産第1号のホイール式油圧ショベルを開発していた油谷重工(現・コベルコ建機)が、国産初となるホイール式ミニショベル「10A」を発売した。

油谷重工の「10A」(画像提供:コベルコ建機)

油谷重工の「10A」(画像提供:コベルコ建機)

より小回りの利く小型モデルへのニーズに応えたもので、カタログには「高い性能 有利な経済性」というキャッチフレーズが使われた。全旋回式で、狭い場所でも機動力を発揮。川底の掘削や掘削土の埋め戻しができることもメリットであった。

なお、多くの建機が大型化していく中で、ショベルは本機に代表されるように、この頃から小型化が進んでいく。

世界水準の油圧ショベルの原型となる機種が誕生

近年、日本の油圧ショベルは世界シェアの約70%を占めるといわれるが、その原型となる機種がこの時期に誕生している。

1つは、1969年に住友重機械工業(現・住友建機)が発売した「LS2500J」だ。同社は1964年、米リンクベルト社から技術を導入し、ロープ式のショベルを開発していたが、本機は動力に油圧を採用。搭載された油圧ポンプ、コントロールバルブなどの油圧システムと油圧回路の考え方は現在の油圧ショベルの基礎となっている。

住友重機械工業の「LS2500J」(画像提供:住友建機)

住友重機械工業の「LS2500J」(画像提供:住友建機)

1970年には三菱重工業(現・キャタピラージャパン)が「ユンボY55A」油圧ショベルを発売した。

バケット容量0.35m3クラスで、1961(昭和36)年にはじまるユンボシリーズの決定版といわれ、全国の現場に普及するベストセラーの機種となった。2系統油圧システム、アームシリンダ、走行系システムなどが採用され、これもまた現在の油圧ショベルの原型となっている。

なお、建築現場でショベルとともに活躍するのが、掘削した土砂などを運搬するダンプトラックだ。国内では1970年、コマツ、三菱重工業、日立建機より32t積み車の本格的なダンプトラックが登場。その後はさらに大型化が進み、1974(昭和49)年には68t積み、1978(昭和53)年には120t積みも登場した。

アクティオの前身である新電気株式会社を設立。修理・メンテナンスを軸にレンタルビジネスを軌道にのせる

大阪万博に向けたインフラ整備などで、建設業界がにわかに慌ただしさを増していた1967年1月、アクティオ現会長の小沼光雄は、アクティオの前身となる新電気株式会社を設立。水中ポンプの修理を請け負ったお客様に代替機を貸し出した経験をきっかけに、レンタル業の可能性を見いだしていた。

まだ資本力の乏しかった創業期のレンタルビジネスの元手となったのが、メーカーから貸し出してもらった20万円の水中ポンプ10台であった。水中ポンプの2大メーカーのうちの1社で、ゼネコン時代から地道な努力を重ねてきた小沼を知る担当者が「1年後に必ず200万円を支払う」という小沼の言葉を信頼し、無茶な交渉に応じてくれたのである。

レンタルの水中ポンプには予想以上のニーズがあり、用意した10台はさまざまな現場で活用された。レンタルビジネスは間もなく軌道に乗り、1年後にはメーカーとの約束を守って200万円を支払い、業界内での信頼度を高めることもできた。

その後、1969年には営業所第1号として、茨城県鹿島町(現・鹿嶋市)に鹿島営業所を設立。1972(昭和47)年には、東京都江戸川区に最先端の設備を導入した新本社社屋・整備工場を開設した。

1972年に竣工した江戸川新本社社屋・整備工場

1972年に竣工した江戸川新本社社屋・整備工場

小沼のレンタルビジネスが飛躍する大きな要因となったのは、ただ機械を貸し出すのではなく、その機械の修理・メンテナンスに主軸を置いたことであった。

ハードな建設現場で使用された機械の品質は、新品の60%程度まで落ちることも少なくない。小沼が目指したのは、顧客から返却された機械を修理・メンテナンスによって95%の状態まで引き上げること。修理という名の「リ・プロダクト(再生産)」によって、建機のレンタルビジネスは目覚ましい成長を遂げていくことになる。

取材協力(敬称略):一般社団法人日本建設機械工業会、コベルコ建機株式会社、株式会社タダノ(国内営業企画部・新堀英樹)、株式会社小松製作所、住友建機株式会社

主要参考資料:「日本建設機械工業会30年のあゆみ」(一般社団法人日本建設機械工業会、2020年)、「写真で読み解く 世界の建設機械史 蒸気機関誕生から200年」(大川 總、三樹書房、2021年)、「大林組百年史」(大林組サイト内)

※記事の情報は2024年7月24日時点のものです。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)