2024.03.29

戦前・戦後の国土開発期(後編)|建機の歴史② 日本の国土開発、災害復興を支えてきた国産の建設機械を、それらが生産された時代背景とともに紹介する連載「建機の歴史」。第2回は、高度経済成長期にさしかかり、新幹線や石油コンビナート、ダム建設などの大規模プロジェクトが目白押しの1960年前後が舞台です。海外の技術を取り入れながら、国産建機の開発が本格化していきました。

文:萩原 美智子(ライター)

時代は戦後復興期から高度成長期へ

第2次世界大戦の終結から5年。国内では経済・産業界はもちろん、市井の人々も一丸となって、疲弊した国土と経済の立て直しに励んでいた。

その日本経済が浮上するきっかけとなったのが、1950(昭和25)年に発生した朝鮮戦争であった。日本はアメリカ軍から大量の軍事物資の注文を受け、好景気に転じたのである。

この朝鮮特需以降、日本経済は長期にわたる高度成長期へと入っていく。企業の経済活動が活性化し、インフラ整備も盛んに進められた。1957(昭和32)年には東海道新幹線の建設計画が決定。1959(昭和34)年には首都高速道路公団も発足し、建築・土木業界では大規模なプロジェクトが相次いで動き始めた。

京浜、中京、阪神、北九州などの沿岸部では重化学工業のコンビナート建設も本格化。産業を支える電力確保を目指して、1953(昭和28)年には政府が「電力5カ年計画」を策定した。1957(昭和32)年度までに水力と火力を合わせて約512万kW分の発電所を開発することとなり、日本各地でダムや火力発電所の建設工事が開始された。

1953年、国産初のトラッククレーン「10KT」「20 KT」が誕生

この時代を象徴するのが、1956(昭和31)年の「経済白書」に記述された「もはや戦後ではない」という文言だ。

新しい時代への突入が感じられる名言であるが、この言葉の真意は「戦後の成長を支えてきた復興需要がなくなったいまこそ、技術革新を新しい日本の原動力として国づくりを進めていかなくてはならない」という国民への呼びかけであった。

そして、実際、日本は技術大国への道をひた走ることとなるが、建機の世界でもインフラ整備などの大規模プロジェクトを背景に、この時期以降、さまざまな技術革新が行われている。そのひとつが、インフラ工事やビル建設の現場で建築資材の荷役などに活躍するクレーンである。

国産のクレーンが初めて作られたのは、1949(昭和24)年。日立製作所(現・日立建機)、神戸製鋼所(現・コベルコ建機)、三菱重工業などで開発された機械式ショベルのフロント装備のアタッチメントとして登場した。

その後、1953(昭和28)年に神戸製鋼所が開発したのが、機械式トラッククレーン第1号の「10KT」と「20KT」である。10KTは6t吊り、20KTは10t吊り。足回りに2軸のゴムタイヤを装着することで一般道の走行が可能になり、優れた移動性を実現した。

神戸製鋼所の「10KT」(画像提供:コベルコ建機)

神戸製鋼所の「10KT」(画像提供:コベルコ建機)

1953(昭和28)年には、陸上自衛隊の前身である警察予備隊に10KT・20KTが納入されている。

さらに国産のクレーンの進化は続き、1961(昭和36)年には共栄開発(現・古河ユニック)がトラック搭載型クレーン「UNIC100」を発売した。

共栄開発の「UNIC100」(画像提供:古河機械金属株式会社)

共栄開発の「UNIC100」(画像提供:古河機械金属株式会社)

UNIC100は荷の積み下ろし・運搬を効率よく行える、1t吊りのコンパクトなクレーンで、少人数で「吊る・積む・運ぶ・作業する」ができる小型クレーンの先駆となった。現在では他メーカーのものも含めて、トラック搭載型クレーンを「ユニック」と呼ぶこともある。

「330クローラクレーン」など大型クレーンが続々登場

1962(昭和37)年には、足回りにクローラ(無限軌道)を装備した機械式クローラクレーンの国産第1号も誕生した。石川島コーリング(現・加藤製作所)が開発した「330クローラクレーン」である。同社は石川島重工業が米コーリング社と技術提携して設立した会社である。

石川島コーリングの「330クローラクレーン」(画像提供:加藤製作所)

石川島コーリングの「330クローラクレーン」(画像提供:加藤製作所)

「330クローラクレーン」は24.7t吊りで、地面との接地面が広く、地盤が弱い現場でも安定した作業を行うことができた。また、クローラフレームに折りたたんで格納される手動式スクリュージャッキを備えているというアイデア商品であった。

同機に続き、石川島コーリングは1963(昭和38)年、倉庫業や沿岸荷役業を展開していた大阪の高田鋼材工業から注文を受け、当時としては国内最大となる「1295クローラクレーン」(85t吊り)を完成。さらに1970(昭和45)年までに100t吊り、125t吊りの機種を完成させるなど、大型クレーンの開発に先駆的に取り組んだ。

東京オリンピック開催が決まり、建設業界は黄金時代へ

1960(昭和35)年12月、国民所得倍増計画を掲げた第2次池田勇人内閣がスタートした。

前年には、ミュンヘンで開かれた国際オリンピック委員会(IOC)総会で1964(昭和39)年の東京オリンピック開催が決定。以降、国立競技場(旧・明治神宮外苑競技場)の建て替え工事、各競技会場や代々木選手村の建設、交通網の整備などが急ピッチで進められていく。

また、オリンピック開幕に合わせた開業に向け、東海道新幹線の建設工事もスピードアップ。首都圏の鉄道では、営団地下鉄(現・東京メトロ)日比谷線全線、都営地下鉄浅草線の一部、羽田空港と浜松町を結ぶ東京モノレールが開通した。首都高速道路の建設もピッチが上がり、羽田空港と都心部、代々木選手村を結ぶ31.3kmの開通にこぎつけた。

都心では国際ホテルも相次いで建設され、ホテルニューオータニ、ホテルオークラ、東京プリンスホテルなどがこの時期に完成している。

いっぽう、ダム工事が増加するとともに、民間の工場、オフィスビルなどの建設工事も急増。団地やニュータウンなどの大型住宅地造成工事、ゴルフ場建設も活性化していた。

建設業界はまさに黄金時代と呼べる時期を迎え、建機の需要も増加の一途をたどっていったのである。

国産メーカーの躍進によって建設機械の総生産高は急伸

1960(昭和35)年6月、政府は「貿易為替自由化計画大綱」を決定。1962(昭和37)年には産業機械の90%以上に輸入自由化が適用されることとなった。

建設機械もそのひとつだが、懸念されたのは、当時の国産建機が欧米製に技術水準で劣っていたことであった。外国製品の輸入時の関税率や規制が緩和されると、市場競争力で不利になる。

そこで、建機などの産業用機械を生産する企業で組織される日本産業機械工業会では、自由化の影響について委員会等で検討し、関係当局との調整を開始。いっぽうで国内の建機メーカーも手をこまねいていたわけではなく、技術力向上への取り組みをいっそう強化した。そして、ブルドーザーを中心に、多彩な分野の国産建機が次々と誕生していったのである。

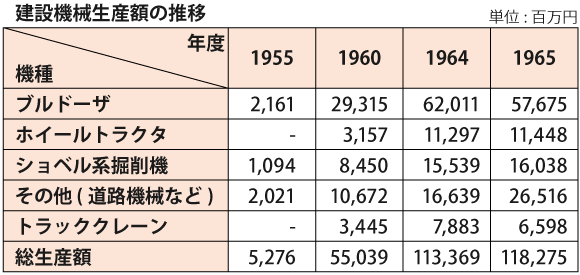

各メーカーの努力が実り、オリンピック前後の建機業界の総生産額は、1955(昭和30)年の53億円から1965(昭和40)年の1,183億円へ、10年間で約22倍の急伸を見せている。とくにブルドーザー開発の躍進は目覚ましく、建機生産額の半分以上を占めていた。

(「日本建設機械工業会30年のあゆみ」より引用)

世界で初めてスピンターンを可能に。最先端技術を結集した大型パワーショベル「U23」

東京オリンピック開催より8年ほどさかのぼる1956(昭和31)年、静岡県の天竜川流域にわずか3年4カ月の工期で佐久間ダムが完成した。

この工事で活躍したのが、米ビサイラス・エリー社のパワーショベル「150-H」4台で、そのスピード、規模、威力には現場にいた誰もが圧倒されたという。そして、この経験から日本の工事の概念は根底から覆され、「建築の機械化」という常識が定着するようになったのである。

そして、大規模工事の急増を背景に、この頃から国内でのショベルの開発も著しい進歩を見せるようになった。

その代表が、1958(昭和33)年、当時最大級のディーゼルショベルとして登場した、日立製作所の大型パワーショベル「U23」である。バケット容量2.3m3、265馬力。世界で初めてスピンターンを可能にした2系統式走行装置を装備していた。

日立製作所の「U23」(画像提供:日立建機)

日立製作所の「U23」(画像提供:日立建機)

また、運転がスムーズで部品の摩耗も少ないオイルクラッチで、作業に応じて強大な掘削力を発揮するいっぽう、原動機が過負荷状態になることから守る機能も持つトルクコンバータなども搭載。U23は数々の最先端技術を結集したショベルとして一世を風靡した。

1961年には油圧ショベルの国産第1号「ユンボY35」が登場

1960年代に入ると、日本でも欧米にならい、油圧式ショベルの開発が本格化した。

その油圧ショベルの国産第1号となったのが、1961(昭和36)年に新三菱重工業(現・キャタピラー)から発売された「ユンボY35」である。

バケット容量0.35m3、36馬力。三菱重工業が仏シカム社と技術提携して完成させたもので、1ポンプ1バルブ油圧システムによって作動し、チェーン駆動で走行した。

性能に優れたユンボY35は、道路・鉄道などのインフラ工事のほか、ビルやダム、ホール、体育館などさまざまな施設の建設現場で活躍し、非常に高く評価された。2016(平成28)年9月には国立科学博物館の重要科学技術史資料(未来技術遺産)にも選定されている。

アクティオ創業前夜。建設会社で水中ポンプの修理に情熱を傾けた創業者・小沼光雄

1960年代初頭、アクティオはまだ存在しておらず、その後、会社を興すこととなる現会長の小沼光雄は大手建設会社に勤務していた。

小沼は機械部に所属、そこで出合ったのが水中ポンプであった。地中から湧き出る水は建築・土木工事の障害になりやすく、その水をコントロールするには水中ポンプが欠かせない。しかしながら、過酷な現場で使われる水中ポンプには壊れやすいという欠点があった。

アクティオの原点である水中ポンプ

アクティオの原点である水中ポンプ

その修理をするのが当時の小沼らの仕事であったが、ただ修理するだけでなく、改良の余地について検討したり、機械をカスタマイズしたりと、お客様それぞれのニーズに応えるための多様な技術の研さんに励んでいた。その時の多くの経験が、1964年に創業する光進電気工業所、そしてその3年後の1967年に設立する新電気株式会社(現・アクティオ)の事業の礎になったのである。

国内では折しも土質工学が進展し、工事現場の新しい水替え工法が実用化されたり、排水用ポンプが改良されたりした時代であった。

取材協力(敬称略):一般社団法人日本建設機械工業会、株式会社加藤製作所、コベルコ建機日本株式会社、日本キャタピラー合同会社、日立建機株式会社、古河ユニック株式会社

主要参考資料:「日本建設機械工業会30年のあゆみ」(一般社団法人日本建設機械工業会、2020年)、「写真で読み解く 世界の建設機械史 蒸気機関誕生から200年」(大川聰、三樹書房、2021年)、「コベルコ建設機械ニュース 特集 Topics90 ―コベルコ建機の軌跡―」(コベルコ建機日本サイト内)、「FURUKAWA 140 YEARS GUIDE BOOK」(古河機械金属株式会社、2019年)、「石川島建機50年のあゆみ」(石川島建機株式会社、2003年)、「日立評論」第40巻第9号(日立製作所、1958年)

※記事の情報は2024年3月29日時点のものです。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)