2021.05.25

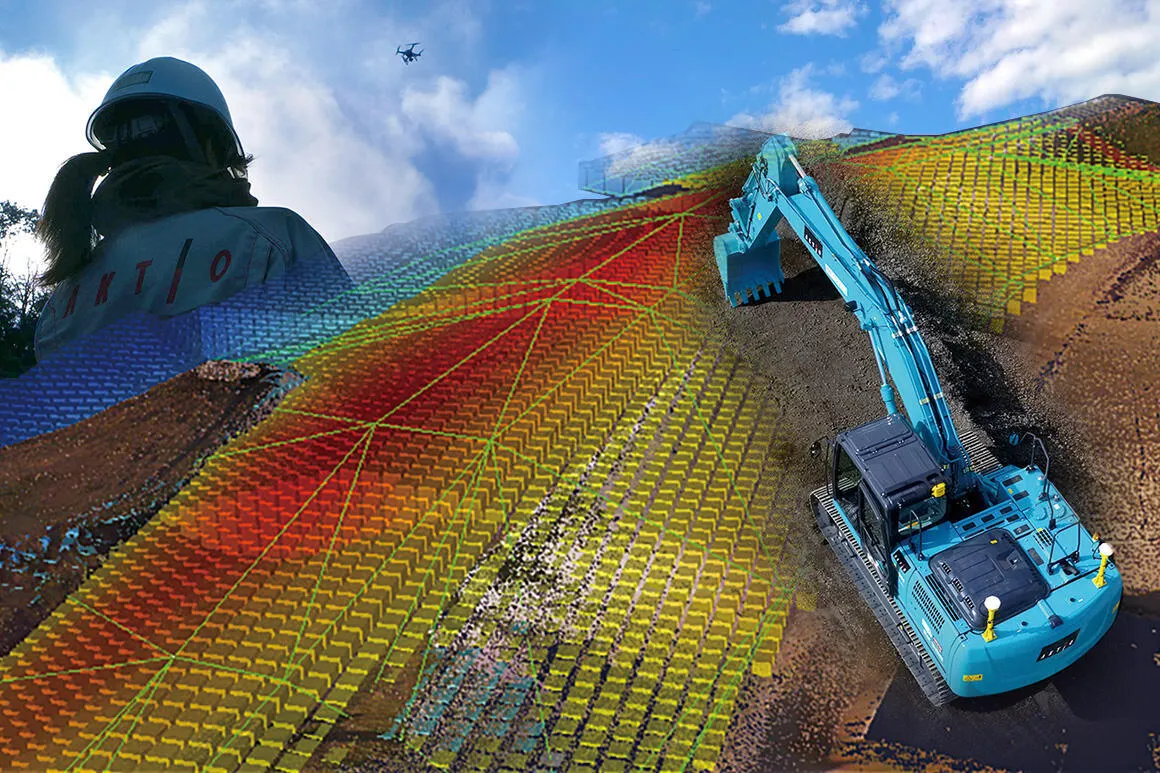

ICT施工と5Gが現場を変革する!【建設業の未来インタビュー①】 国の直轄工事を皮切りに始まったICT施工。実施件数は順調に増え続け、「やらされるもの」から「自らやるもの」にステージは変わりつつある。ICT施工の必要性とその効果が、建設業界内に認識されてきたことの表れだろう。今後、次世代通信規格「5G」の環境が整えられれば、その広がりにさらに弾みがつきそうだ。建設現場は将来どうなるのか――。建設ITジャーナリストの家入龍太氏に見通しを伺った。聞き手は土木・建築分野で健筆をふるうジャーナリストの茂木俊輔氏。

ゲスト:家入 龍太(建設ITジャーナリスト)

聞き手:茂木 俊輔(ジャーナリスト)

生産性向上に向け主体的に取り組む企業が増加

建設ITジャーナリストの家入龍太氏(右)と聞き手の茂木俊輔氏

建設ITジャーナリストの家入龍太氏(右)と聞き手の茂木俊輔氏

――3次元(3D)データを用いたICT施工を、国土交通省が直轄工事に試行的に取り入れ始めて10年以上経ちました。現状をどうご覧になりますか。

家入 国の直轄工事では、公告件数に対するICT施工の実施率は年々増えていて、2019年度は8割近くに達しています(図1)。

〈図1 ICT活用工事の実施状況(国の直轄工事件数)〉

出典:国土交通省 ICT導入協議会資料 第11回令和2年8月5日「ICT施工の普及拡大に向けた取組」

出典:国土交通省 ICT導入協議会資料 第11回令和2年8月5日「ICT施工の普及拡大に向けた取組」

同じく3Dデータを用いるBIM/CIMについても、活用業務・工事の件数は右肩上がりに増え続け、2019年度は設計業務254件、工事107件、と前年を大幅に上回る件数に上っています(図2)。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、「密」を避け、テレワークなどを活用するには、構造物の3Dデータ化が欠かせません。ICT施工の実施やBIM/CIM(注)の利用は今後、さらに増えていくとみられます。

(注)BIM/CIM BIM:Building Information Modeling、CIM:Construction Information Modeling

建築物の計画段階から3次元データを使ってプロセスを進めていく手法を指す。「BIM/CIM」と併記して使われることが多い。

〈図2 BIM/CIM活用業務・工事の推移〉

出典:国土交通省 ICT導入協議会資料 第11回令和2年8月5日「ICT施工の普及拡大に向けた取組」

出典:国土交通省 ICT導入協議会資料 第11回令和2年8月5日「ICT施工の普及拡大に向けた取組」

――ICT施工の広がりは順調と言えそうですか。

家入 最近は広がりを感じます。当初は、国土交通省の旗振りの下、受注者の中には義務的に取り組んでいた企業も見受けられましたが、ここに来て、生産性向上を図るためのツールとして、自ら主体的に取り組む企業が増えてきました。

それも、大企業とは限りません。従業員十数人規模の建設会社にも、ICT施工に自ら主体的に取り組む例がみられるようになってきました。例えば山梨県韮崎市に本社を置く平賀建設は、ICT施工によって林道工事の生産性を4倍にまで引き上げ、利益を着実に確保しています。林道工事は一般に、手間暇が掛かる割には工事金額がそう高くないため、建設会社からは敬遠されがちといいます。そうした収益構造をICT施工が変えたのです。

――同社がICT施工に取り組むきっかけは何だったのですか。

家入 ICT施工への興味です。社長の平賀健太さんがバイクなどのメカ好きでICT施工に興味を持ったことから、自ら勉強し始めたそうです。同社ではいま、ICTバックホー、3Dレーザースキャナー、ICT土工対応のトータルステーション、ドローンなどの関連機器を使いこなしています。小規模な建設会社であれば、社内にキーマンが一人でもいると、がらりと変わり得ます。小さな建設会社でも、ここまで成果を上げることができるのか、と最も驚いた事例です。

ICT施工普及のカギは、3Dデータに慣れること

――ここであらためてお聞きします。ICT施工にはどんなメリットが見込めますか。

家入 建設工事を評価する指標に、「QCESD」というものがあります。「Q」は品質(Quality)、「C」はコスト(Cost)、「E」は環境(Environment)、「S」は安全(Safety)、「D」は工期(Delivery)を指しています。ICT施工は、このどれにも効果を発揮します。

例えば3Dデータを基に道路を整備する工事を考えましょう。通常の施工では丁張を用いて作業員と建機のオペレーターが連携しながら作業を進めるのに対して、ICT施工ではデータを基に建機だけで作業を迅速に短期間で進められます。

当然、工期を短縮できるうえ、その結果として、人件費や燃料費、建機を借りるのに必要な費用などのコストを抑えられるようになります。またデータに基づく建機だけの作業は、平坦性の確保がより精度高く可能で品質の向上を図れるうえ、安全性も高まります。さらに燃料の使用量が減れば二酸化炭素(CO2)の排出量も抑えられ、環境にも優しい、という考え方です。

――メリットは理解されていても、それがすぐに普及にまで結び付くとは限りません。普及のカギを握るのは何だとお考えですか。

家入 まず3Dデータを扱うことに慣れる必要があると思います。建設業は人間の課題解決力に頼ってきた産業と言えます。そこにどっぷりつかっていると、従来のやり方を改められないかもしれません。遊びながらでも3Dの世界に慣れ親しむようにすれば、そうした障壁を乗り越えられるのではないかとみています。

そういう意味では、一番の若手にやらせてみるのが、一つの手です。3Dのゲームに慣れ親しんでいる若手であれば、3Dの世界になじみがあります。ICT施工にも、あっという間に慣れ、のめり込み、使いこなせるようになる、と期待できます。

テレワークで技能労働者のすそ野を広げよう

――今後、建設現場に次世代通信規格「5G」が整備されるようになれば、ICT施工の世界観は様変わりしそうです。どんな変革が考えられますか。

家入 現場のテレワーク、つまり建機の遠隔操作に一段と弾みがつくようになるでしょう。5Gの特性の一つ、低遅延によって、遠隔地からでも現場の映像をほぼリアルタイムで確認できるようになる一方、遠隔地での操作をやはりリアルタイムで現場の建機に伝えることができるようになるからです。遠隔地であっても、オペレーターは現場で操作しているのと同じ感覚で建機を扱えるわけです。いわゆる無人化施工です。

無人化施工の歴史は、決して新しくはありません。1990年代から、長崎県・雲仙普賢岳の噴火災害の復旧工事で確立されてきました。当時は危険を避けるための遠隔操作でしたが、最近はテレワークという新しい働き方を見すえた遠隔操作に変わってきました。

5Gを前提にしたものではないものの、遠隔操作の技術には新しいものが登場しています。例えば東京大学発のスタートアップ、ARAVは2020年6月、地盤改良などを手掛ける富士建や遠隔操作システムのインテグレーターであるビスペルと共同でバックホーを遠隔操作する実証実験に成功した、と発表しました。また竹中工務店と鹿島では2020年6月、建機レンタルのアクティオやカナモトと共同で遠隔操作システム「TawaRemo」を開発したことを発表しました。このシステムでは、名古屋に配置したタワークレーンを、大阪に設置した専用コックピットから遠隔操作できることを確認しています。

――建機の遠隔操作が可能になると、現場に何が起きそうですか。

家入 遠隔操作が可能になれば、建設業の一番のムダとも言える現場との間の移動時間をゼロにできます。そうなれば、現場で働く技能労働者のすそ野を広げられます。

例えばダンプトラックの運転経験者で子育て中の女性です。子育て中のため、現場に出向く余裕はない。しかし、遠隔操作によって現場に出向く時間がゼロで済むなら、仕事に就くことは不可能ではありません。そうした人材が増えてくる可能性が見込めます。

また建設業に従事する技能労働者の過不足は、地域によってムラが見られます。そのムラを、テレワークの普及・定着でうまく平準化できるようになるといいですね。

最近、技能労働者と専門工事会社のマッチングアプリ「助太刀」が好評と聞きます。技能労働者にとっては、仕事の発注の波がある中で新しい取引関係を築けるのが魅力で、利用者が増えているようです。こうしたアプリの利用がさらに広がれば全国規模でのマッチングも可能になり、現場の場所を選ばなくなるという流れは、さらに加速しそうです。

もちろん、現場の無人化がいきなり進むわけではありません。例えば現場に積み上げられた土砂の山をダンプトラックに積み込む作業など、まずは単純な作業からでしょう。中には、遠隔操作には向かない作業もあるでしょう。また粗々の仕上げは遠隔操作でやり、精度の高い仕上げは現場で直接やる、というような役割分担も進むと考えられます。

成果を技能労働者に示し、挑戦心を刺激する

――ICT施工について、冒頭、順調に工事件数が増えてきているというご指摘がありました。今後の広がりについては、どう見通されていますか。

家入 順調に増えてきているとはいえ、工事件数全体から見れば、まだまだです。建設会社が楽しみながら生産性を高めようと、ICT施工に自らチャレンジするようになって初めて、さらに増えていくことが期待されます。

ICT施工に取り組む建設会社のすそ野をさらに広げるには、公民の連携が欠かせません。その一例が、国土交通省が創設した「ICTアドバイザー」という制度です。経験者をアドバイザーとして認定し、施工者や発注者が抱えるICT施工に関する疑問や課題に応える形でアドバイザーから助言・技術指導してもらう仕組みです。認定・登録済みアドバイザーの名簿は、各地方整備局などのホームページ上で公開されています。関東地方整備局では2020年12月現在、ICTアドバイザーとして26社・29人を認定・登録済みです。

公民連携でICT施工を進めていこうとするとき、忘れてはならないのは、現場での困りごとは何なのか、という視点です。いま一番の困りごとで言えば、生産年齢人口の減少です。その課題を、ICT施工でどう解決していくか、という発想に立つことが重要です。そうした発想に立てれば、ICT施工に取り組む建設会社のすそ野をどう広げるかという点についても具体のアイデアが湧いてくるのではないでしょうか。

――ICT施工への取り組みが、例えば若手人材の確保にもプラスに働くなど、生産性の向上とは異なるメリットをもたらすことも考えられますか。

家入 生産性の向上以外のメリットは確かに生まれています。測量にドローン(小型無人機)を用いている建設会社や工事写真の整理をクラウド上で行う建設会社では、そうした取り組みが功を奏して新卒者の採用は順調と聞きます。若手人材はICTへの感度が高いため、ドローンやクラウドを活用した取り組みを会社のホームページ上で知ると、そこに会社への魅力を覚えるようです。

――最後に、建設会社は今後、変わりゆく建設業界を生き抜くために何に取り組むべきか、お考えをお聞かせください。

家入 ICT施工の進展によって、現場の生産性は間違いなく向上していきます。建設会社は今後、その「見える化」を図って、技能労働者のモチベーションを高めることを考える必要がある、と思います。技能労働者一人ひとりの働きはこれまで数値では評価してきませんでしたが、ICT施工によってそれがやりやすくなります。生産性向上の成果を技能労働者一人ひとりに示すことで、そのさらなる向上への挑戦心を刺激できればいいですね。

●取材を終えて

建設業界では担い手不足が大きな課題です。ICT施工の普及は省人化を進めるという意味で、直接的にその課題解決に役立ちます。家入さんのお話をうかがうと、それだけでなく、先端の技術を用いることが企業としての先進性を感じさせたり、一人ひとりの生産性を明らかにすることがモチベーションアップにつながったりするという意味でも、担い手確保に役立ちそうです。建設業にとっては未来への突破口とも言えるテーマと感じました。

※記事の情報は2021年5月25日時点のものです。

家入 龍太(いえいり・りょうた)

建設ITジャーナリスト。1959年生まれ。京都大学大学院(土木工学専攻)を修了し、日本鋼管(現・JFE)に入社。89年に日経BPに転職。「日経コンストラクション」副編集長、「ケンプラッツ」初代編集長を歴任し、2010年に独立。株式会社イエイリ・ラボを設立し、「建設ITワールド」を通してIT活用による建設業の成長戦略を追求する。

茂木 俊輔(もてぎ・しゅんすけ)

ジャーナリスト。1961年生まれ。85年に日経マグロウヒル社(現日経BP)入社。建築、不動産、住宅の専門雑誌の編集記者を経て、2003年からフリーランスで文筆業を開始。都市・不動産・建設・住宅のほか、経済・経営やICT分野など、互いに関連するテーマを横断的に追いかけている。

〈YouTube〉

オリジナル動画「建設業の未来インタビュー【1】」(約10分)をご視聴いただけます!

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)