2022.03.02

SDGsは未来の羅針盤。構造を読み解き、ローカル化から始めよう【建設業の未来インタビュー⑤ 前編】 SDGs(持続可能な開発目標)の重要性が増しており、いまや企業経営に欠かせない視点となっています。建設業界も例外ではありません。しかしゴールとして示される17の目標を眺めても、何からどう手を付ければいいのか、分かりにくい面もあります。そうした中、「建設業界はSDGsとの親和性が高い」と発言するのは、法政大学デザイン工学部建築学科教授としてローカルSDGs推進による地域課題の解決に関する研究に取り組む川久保俊(かわくぼ・しゅん)さんです。前編では、建設業界においてSDGsをどのように捉えればいいのか、その達成に向けて何から取り組めばいいのかをうかがいます。

ゲスト:川久保 俊(法政大学デザイン工学部建築学科教授)

聞き手:茂木 俊輔(ジャーナリスト)

建設業界はSDGsとの親和性が高い

――川久保さんはかねてから、「建設業界はSDGs(持続可能な開発目標)との親和性が高い」と指摘されています。その心を教えてください。

川久保 まずSDGsとは何かという点をあらためて整理しておきましょう。何か小難しいもののように感じがちですが、その根本は非常にシンプルです。一言で言えば、次世代まで含めた誰もが生きやすい社会をつくろうというもの。利己主義ではなく、利他主義の視点に立っています。ここが、建設業界と親和性が高いと説く理由です。

例えば建築物をつくるとき、建築側は利用者のことを念頭に置きます。利用シーンを思い浮かべながら、使い勝手が良くなるように工夫を凝らします。しかも、設計・施工段階では多様な分野の専門家がパートナーシップを組みながら作業を進めます。利己主義の視点に立っていては、ユーザーに愛されながら長く使われるような建築物はつくれません。つまり、建設業界には本来SDGsの考え方が根付いているはずなのです。

――親和性が高いものの、建設業界を取り巻く社会・経済環境は大きく変化しています。SDGsの実現に向け、意識的な取り組みを進める必要性が高まっています。

川久保 そうですね。環境変化の中でいまは、建設会社としても建設業界としても真剣に生き残り戦略を考えざるを得ない状況です。そこで役立つのが、SDGsです。会社として業界として将来に向けて何をすればいいのか、方向性を指し示す羅針盤とも言われています。

SDGsの構造は上中下の3段に分かれている

――SDGsの実現に向けた取り組みはどのように進めていけばいいのですか。

川久保 まず求められるのは、SDGsのローカライズ(ローカル化)です。SDGsを読み解いて活用する上で注意したいのは、SDGsが国際社会にとっての「To Doリスト」であるという点です。業界単位や会社単位で取り組む場合には、それを建設業界や建設会社にとっての「To Doリスト」に読み替える必要があります。その読み替えを、SDGsのローカライズと呼んでいます。

――なるほど。そのローカライズによって、SDGsを自分事にしていこうというわけですね。その読み替えは、例えば会社単位ではどのように進めていけばいいのですか。

川久保 ローカライズの話を分かりやすくするために、まずSDGsの構造をご理解いただくのがいいと思います。その構造は上中下の3段に分かれています。上段は、よく見聞きする17のゴールです。

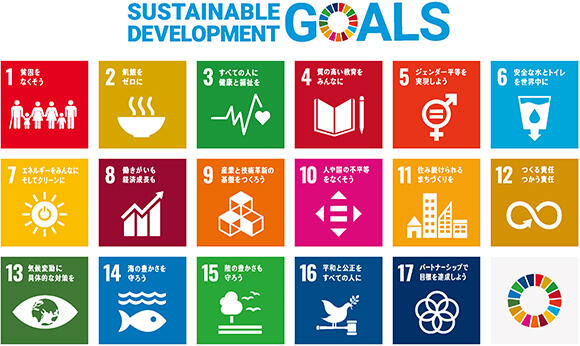

SDGs「持続可能な開発目標」の17のゴール

SDGs「持続可能な開発目標」の17のゴール

ここは、国際社会として今後こういう方向を目指しましょうというビジョンです。ビジョンですから、ゴールに向けて何をすればいいかまでは示されていません。例えばゴール3番では、「すべての人に健康と福祉を」と定めていますが、ゴールに向けて何をすればいいかまでは示していません。

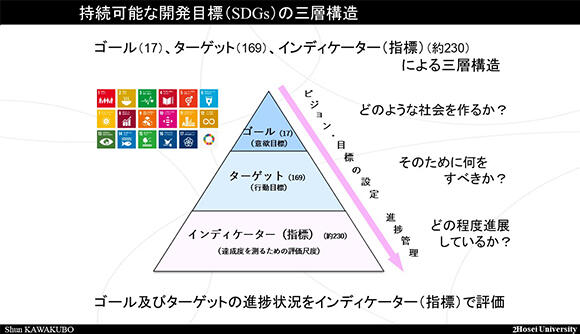

その疑問に答えてくれるのが、中段と下段です。中段は、ゴールごとに定められた169のターゲット(行動目標)です。ここで具体の取り組みを示しています。また下段は、ターゲットごとに定められた約230のインディケーター(指標)です。ターゲットの進み具合を評価するための指標です。

ローカライズにあたっては、このターゲットとインディケーターまで目を通し、自社の取り組みと重なるものを探すところから始めてください。社員を集め、ターゲットとインディケーターを参照しながら、「これはすでに、実践できているのでは」と、自社の取り組みを再確認していくんです。すると次第に、社員の目が輝き始めますよ。「うちも案外、世の中に貢献できているんだ」と。

持続可能な開発目標(SDGs)の三層構造 ©川久保俊

持続可能な開発目標(SDGs)の三層構造 ©川久保俊

日常の取り組みの中にSDGsの実現に貢献しているものがあると認識できれば、SDGsの実現に向けた取り組みへの心理的なハードルは下がると思います。仕事に対する誇りを高められるようにもなります。社員に働きがいを再確認してもらえれば、それは、ゴール8番で目指す「働きがいも経済成長も」の実現にもつながっていくはずです。

団体や企業の取り組みを可視化するプラットフォーム

――ローカライズを進めていくうえでは、さまざまな団体・企業の取り組みをオンライン上で可視化する「Platform Clover(プラットフォーム・クローバー)」を参考にできそうです。このプラットフォームは、川久保さんを中心に開発・運営してきたものですね。

川久保 はい。ローカライズの動きは全国各地で活発になり、その中にはローカルSDGsとして素晴らしい取り組みも見られるようになってきました。それらを集合知としてシェアしたい。そうした思いから、このプラットフォームのβ版を2021年8月に開設しました。

「Platform Clover」(β版)のトップ画面

「Platform Clover」(β版)のトップ画面

プラットフォームには、「プロジェクト」と呼ぶ各団体・企業のSDGs実現に向けた中長期的な取り組みや「アクション」と呼ぶ日々の活動内容が掲載されています。まずは各プロジェクトを気軽に閲覧し、「これは面白い」「これはマネできそう」と、情報を検索してみてください。次に、そこで学んだものをブラッシュアップし、それを自社の取り組みとして実践し、その内容をプラットフォーム上で発信してください。SDGsを学び、自分ごと化し、その成果を発信する。そういう場になるといいなと願っています。

「Platform Clover」のトップページからキーワードを選んで企業や自治体の取り組みの事例を検索できる

「Platform Clover」のトップページからキーワードを選んで企業や自治体の取り組みの事例を検索できる

――プラットフォームとしては、どのような特徴を持つものなのですか。

川久保 1つは、ビジネスチャンスの提供です。プロジェクトを投稿すると、投稿した組織のマイページが開設されます。すると、そのプロジェクトに興味を抱いた団体・企業からのメッセージを受け取れる機能を利用できます。面白いプロジェクトを発信すると、そこからビジネスチャンスが生まれる可能性が見込めます。

もう1つは、シーズとニーズのマッチング機会の提供です。マイページ上では持続可能な社会を共創していく取り組みであるプロジェクト投稿のほか、そうした取り組みを進めるためにほかのプラットフォーム利用者に求める資源について投稿するニーズ投稿や、ほかのプラットフォーム利用者に提供できる資源について投稿するシーズ投稿も掲載できます。ほかの組織のニーズやシーズを、自らの組織のシーズやニーズにマッチングさせることが可能な仕組みです。具体のマッチング事例も少しずつ出始めています。

好事例の水平展開をもとに社会に貢献したい

――「Platform Clover」のβ版運用から半年ほど経ちました。この半年の利用をどのようにご覧になっていますか。

川久保 SDGs実現に向けた取り組みに着手したばかりで成果がまだ表れていないという理由から、プロジェクトの投稿に迷いをお持ちの方が多い印象です。成果が表れてから投稿しよう、それにはまだもう少し時間が必要だろう。そういう遠慮を感じます。プロジェクトの投稿数がまだ限られているのも、そうした事情からでしょう。

しかし、「Platform Clover」は持続可能な社会の共創に向けたコミュニケーションツールです。成果はまだ得られていない段階でも、思い切って発信することが大事です。それによって、取り組みへのアドバイスが得られるかもしれません。同じような課題を抱える組織同士で勉強会を開催するという動きにつながることもあるでしょう。いままさにこういう取り組みを考えていますという意思表明の段階から利用していただくのが理想です。

――これからの運用については、どのような展望をお持ちですか。

川久保 今後、利用者が増えて投稿内容をビッグデータとして扱えるようになれば、組織の規模や地域の状況など利用者の属性に応じたレコメンドの機能を加えていきたいと考えています。そうすると、参考になりそうな事例を水平展開しやすいですからね。好事例を水平展開することで持続可能な社会づくりに貢献できれば幸いです。

※記事の情報は2022年3月2日時点のものです。

- 川久保 俊(かわくぼ・しゅん)

法政大学デザイン工学部建築学科教授。1985年生まれ。慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業、慶應義塾大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻修了。2013年に博士(工学)の学位を取得。その後、法政大学デザイン工学部助教、専任講師、准教授を経て、2021年より現職。専門は建築環境工学・都市環境工学。環境工学の視点から未来のあるべき建築・都市像を探求中。主な受賞歴:文部科学大臣表彰若手科学者賞、グリーン購入大賞・環境大臣賞等。近年はローカルSDGs推進による地域課題の解決に関する研究の推進のために全国を飛び回る日々を送っている。

- 茂木 俊輔(もてぎ・しゅんすけ)

ジャーナリスト。1961年生まれ。85年に日経マグロウヒル社(現日経BP)入社。建築、不動産、住宅の専門雑誌の編集記者を経て、2003年からフリーランスで文筆業を開始。「日経クロステック」、「日経コンストラクション」などを中心に、都市・不動産・建設・住宅のほか、経済・経営やICT分野など、互いに関連するテーマを横断的に追いかけている。

【後編】へ続く

〈YouTube〉

オリジナル動画「建設業の未来インタビュー【5】」前編をご視聴いただけます!

◇川久保俊教授の取り組み

ローカルSDGs推進による地域課題の解決に関する研究

Platform Clover

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)