2021.12.01

「助太刀」で建設現場を魅力ある職場にしたい【建設業の未来インタビュー④ 前編】 サービス開始から3年半で登録事業者数を約16万まで伸ばした建設事業者向けスマホ向けアプリがあります。その名も「助太刀(すけだち)」。工事会社とのマッチングに始まり、工具の購入・レンタルや工事代金の受け取りなど、各種サービスを提供しています。目指すは建設現場を魅力ある職場にすること。そのためには働く技能労働者や建設会社などがそれぞれ取引先を増やし、経営を安定させることが重要です。前編ではまず、サービス立ち上げの思い、そして事業の強みについて、アプリと同名の会社、株式会社助太刀で代表取締役社長兼CEOを務める我妻陽一氏にうかがいます。

ゲスト:我妻 陽一(株式会社助太刀代表取締役社長兼CEO)

聞き手:茂木 俊輔(ジャーナリスト)

成功のカギは、月額利用料制のビジネスモデル

――我妻さんはもともと大手電気工事会社にお勤めで、そこを辞めた後、ご自身で電気工事会社を設立し、都合10年以上、建設現場に携わってきました。その後、IT分野でビジネスを立ち上げようと一念発起され、新たな会社としていまの助太刀を設立し、現在に至ります。新しいビジネスを構想する中で、現在提供する登録事業者間のマッチングサービスに行き着いたのは、どのような流れからですか。

我妻 建設業界はIT活用が遅れていると言われます。しかし、10年以上、現場に携わってきた身からすると、決してそんなことはありません。電気工事会社に入社した時分から図面はCADで描いていましたし、いまではドローンを用いた測量が当たり前になり、建設機械の遠隔操作に向けた実証実験も行われています。IT活用は決して遅れていません。

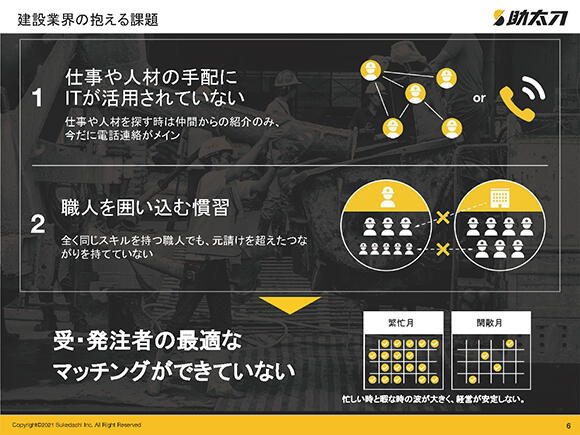

いっぽう、建設業界で最も重要なのは、人手の確保です。ところが、この領域ではまだ誰もIT活用に乗り出していなかった。人手を確保しようとするときは、仕事仲間から紹介を受け、自ら電話をかけて打診する。そういうやり方が、ずっと続いていました。そこに疑問を感じ、技能労働者にフィーチャーしたビジネスを考えたのです。

「建設業界の抱える問題」(助太刀の資料から)

「建設業界の抱える問題」(助太刀の資料から)

アプリ開発に巨額の投資をしようとしていた当時は、建設業の関係者からもITの関係者からも、技能労働者がスマホを使うわけがない、アプリを利用するわけがない、絶対に失敗する、とさんざん言われました。

ただ現場を経験していると、分かるんです。朝10時や昼3時の休憩になると、技能労働者はみんな、スマホをいじり出します。ベテランの人は、アプリで将棋を楽しんでいます。ゲーム並みのUI/UX*を意識し、感覚で使えるアプリを開発すれば、確実に普及させることができる。そう信念を持って、アプリ開発を進めました。

* UI/UX:UI (ユーザーインターフェース)は人と機器(デバイス)をつなぐフォントやデザインなどの「接点」。UX(ユーザーエクスペリエンス)はユーザーがサービスを通して得られる体験。

助太刀 我妻陽一社長兼CEO(右)。助太刀オフィス内のオープンスペースにて

助太刀 我妻陽一社長兼CEO(右)。助太刀オフィス内のオープンスペースにて

3年半で登録事業者約16万に到達

――「助太刀」アプリで興味深いのは、登録事業者間のマッチングを皮切りに、提供するサービスの領域を次々に広げてきたことです。建設業に従事する技能労働者にとっては、欠くことのできない存在になりつつあるのではないでしょうか。

我妻 そうですね。まずは人手の確保に着目し、マッチングサービスを提供し始めたものの、いざ始めてみると、従来と異なるやり方に改めたほうがいいと思える領域がほかにもたくさん見えてきました。これはもう、私たちの使命としてやるしかない。

例えば、「助太刀あんしん払い」というサービスがあります。「助太刀」の利用で取引先を増やすことができても、工事代金の支払い条件によっては代金をなかなか受け取れず、小さな事業者は困ってしまう。そこで、セブン銀行と協業し、受注者がアプリ上で申請し発注者がそれを承認すると、助太刀側が立て替える形で代金を即日最短に支払う仕組みを構築しました。

また「助太刀ストア」では、アクティオと協業し、現場で必要になる工具をレンタルや購入で手軽に調達できる仕組みを構築しています。必要になると分かれば、アプリを用いてその場ですぐに注文し、現場に届けてもらえます。将来的には、ここで取り扱う商材を工具からさらに建機にまで広げていきたいと考えています。

サービス領域を拡大する「助太刀」(助太刀の資料から)

サービス領域を拡大する「助太刀」(助太刀の資料から)

――サービス開始からおよそ3年半経ち、登録事業者数は約16万まで伸びました。助太刀事業の手応えをどのように感じていますか。

我妻 建設現場での稼働人員は、スーパーゼネコン1社で1日6万人から7万人と言われています。つまり登録事業者約16万という数字は、スーパーゼネコン2社分に相当するわけです。それだけの規模感をおよそ3年半で達成できたのは、うれしいですね。

もちろんサービス開始当初、登録事業者の確保には苦労しました。かつての人脈を利用すれば、立ち上げ時に200や300といった数は集められましたが、あえてそうしませんでした。デジタルマーケティングやテレビ・ラジオのCMなど、マーケティングのノウハウを独自に蓄積したかったからです。登録事業者が3万くらいになると、マーケティングにも手応えが生まれるいっぽうで、口コミでも知られていくようになりました。いまは仮に広告を打たなくても、口コミだけで毎月2000~3000の新規利用者を確保できるほどです。

――「助太刀」という新しいサービスの提供に向け独自のアプリを開発し、ここまで順調に登録事業者数を伸ばしてきました。成功の背景には、我妻さんご自身が建設現場を経験してきた業界の人間という事情もあったのではないですか。

我妻 ありますね。私が起業した当時、建設系スタートアップはほとんどありませんでした。たまに見かけると、経営者は業界外から参入してきた人ばかりでした。ところが建設業界は、そういう経営者を拒みがちです。逆にそういう体質だからこそ、私が電気工事会社出身と分かれば、スタートアップの話にも興味を示してくれるのです。得をしました。

――成功要因の1つとして、ビジネスモデルの強みを挙げています。どのような点が強みとして利いているのでしょうか。

我妻 マッチングサービスの場合、よくあるビジネスモデルは一定の割合で手数料を受け取る仕組みです。ただこのモデルでは、サービスが長続きしない。毎回マッチングのたびに手数料を支払うのはばかばかしいため、技能労働者も工事会社も2回目以降はサービスを利用せず、互いに連絡を直接取り合うようになってしまうからです。サービス検討の当初の段階から、このモデルは採用しないように避けてきました。

マネタイズの方法を試行錯誤した末、最終的に行き着いたのが、現在の月額利用料制です。無料で利用できるフリープランから、工事会社向けの月額5万円台のプランまで、さまざまなプランを用意しています。個人、個人発注者、工事会社・工務店といったペルソナを思い描き、それぞれに見合う機能や料金を検討した点がポイントです。

――登録事業者からすると、アプリを利用するメリットはどこにあるのですか。

我妻 取引先を広げられるところですね。建設業界は人手不足と言われますが、重層下請け構造の末端では取引先が1つということもあり、時期によっては仕事にありつけないことがあります。決して年間を通して売り手市場というわけではなく、経営環境は極めて不安定なのです。アプリの利用によって取引先を増やし、経営を安定させてほしいですね。

私たちのミッションは、建設現場を魅力ある職場に改めることです。経営が安定してくれば、社員を社会保険に加入させることができるようになり、社員割合を増やしていけるようにもなります。そうした長期的に成長できる環境を自ら整えていくことが、若手の入職促進にもつながっていくと信じています。

※記事の情報は2021年12月1日時点のものです。

- 我妻陽一(わがつま・よういち)

代表取締役社長兼CEO

1978年生まれ。立教大学大学院/経営管理学修士課程修了。株式会社きんでんにて工事部に所属、主にゼネコンの大型現場や再開発事業などの電気工事施工管理業務に従事。電気工事会社を10年以上経営した後、2017年3月に株式会社助太刀を創業。建設業界のマッチングサービスである「助太刀」アプリは、現在16万を超える事業者の登録を集めて事業を展開し、建設業の現場の活性化に貢献している。

- 茂木俊輔(もてぎ・しゅんすけ)

ジャーナリスト。1961年生まれ。85年に日経マグロウヒル社(現日経BP)入社。建築、不動産、住宅の専門雑誌の編集記者を経て、2003年からフリーランスで文筆業を開始。「日経クロステック」、「日経コンストラクション」などを中心に、都市・不動産・建設・住宅のほか、経済・経営やICT分野など、互いに関連するテーマを横断的に追いかけている。

【後編】へ続く

〈YouTube〉

オリジナル動画「建設業の未来インタビュー【4】」前編をご視聴いただけます!

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)