2019.09.26

VRを使った安全教育システム「Safety Training System VR of AKTIO」にバックホー編が登場 「Safety Training System VR of AKTIO」は、臨場感あふれる高精細なVR映像を使って、現場の「不安全行動~事故」を疑似体験するシステムだ。このほど、バックホー編が登場し、さらなるパワーアップを果たした。安全教育の切り札として、アクティオがオリジナルで開発し、お客様の安全セミナーや安全大会向けにレンタルしている。

VR-バーチャルリアリティを使った安全教育

「Safety Training System VR of AKTIO」は、"危険を安全に体験"できる、安全教育教材だ。従来、安全教育といえば座学が主だったため、受講者が「身にしみてわかる」教育にはなり得なかった。では、身につく安全教育とはどんなものなのか? これを追求した結果、行き着いたのがVR(バーチャルリアリティ)を使った安全教育だ。

今回は、このシステムを開発したアクティオのレンサルティング本部 IoT事業推進部の藤澤剛氏にお話を聞いた。

――まず、VR開発の経緯からお話をうかがいたいのですが。

藤澤剛(レンサルティング本部 IoT事業推進部):この安全教育教材の開発は、弊社の社員教育用にVRを使った教材を作る目的で始まったものです。まず昨年、「高所作業車編」から開発を始めたのですが、この開発の過程で、これは社内教育向けだけでなく、お客様に向けた安全教育教材としてレンタルしたほうが良いのではないかということになりまして、本格的にレンタル用に舵を切りました。

――画期的な取り組みですね。

藤澤:現状の安全教育は、安全大会の実施やテキスト、ビデオを使ったものが基本で、「体感」をともなうものはなかなかありませんでした。そこをVR、バーチャルリアリティを使って「体験型」にしようと考えたわけです。危険な体験や不安全行動をリアルに「体感」して、身につけてほしい。そういう取り組みができたらと思い開発しました。

こだわりは「リアリティ」

――開発において、もっともこだわったところは何でしょうか?

藤澤:こだわったところは、なんといってもリアルさの追求です。まずハード面で言うと、一般的なVRでは解像度もあまり高くなく画質が今ひとつの場合も多いんです。加えて視野角も110度から120度と限られているのが現状です。いま我々が使っているものは解像度も5Kと高く、しかも特殊な仕様によりさらに解像度を高めたものを使用しています。視野角も210度あります。

――VR映像に使っているCGもかなり作り込まれていると聞きました。

藤澤:例えばバックホーのCGを作る場合なら、あちこちに錆を入れたりステッカーを貼ったりと、少し「使い込んだ」リアル感を出しています。また、舞台になる工事現場も、実際の現場を細かく写真に撮って、それを元にリアルに再現するようにしました。動きの面でも、落下事故の再現なら実際に落下するスピード、転倒事故を再現する場合には実際に転倒する角度やスピードなど、実験や検証を行って現実に即したものにしています。

隅々までリアル感にこだわったCG。

隅々までリアル感にこだわったCG。

――社内で実験してデータを取ったりしたわけですね。

藤澤:そうです。高所作業車が傾斜地を走っているとき、どれぐらいで倒れるのかなど、いなべのテクノパークで実験してデータを集め、VRコンテンツを作る際にはその実際の数字をもとに作り込んでいきます。

――解像度や視野角、リアルに作り込まれたCG。その他に臨場感を出すためのポイントはあるのでしょうか?

藤澤:体験中に自分の体で動く、というところですね。例えば高所作業車編では、高所作業車の上から天井の照明を点検するという体験をするわけですが、このとき 、体験者が実際に1歩前に踏み出さなければならないようにしています。この「自分で能動的に1歩踏み出す」ということが、バーチャルの空間を実際のリアルな空間に感じさせるポイントです。

――実際、高所作業車編の体験者をみていると、みなさん軒並み実際に倒れていますね。VRならではの体験です。評判はいいのでしょうか?

藤澤:そうですね。ここまでのリアル感のあるものをBtoBで提供しているのは弊社だけなので、評判はすごくいいです。お客様のところでデモをさせていただくと、実際のレンタルへとビジネスになる確率がとても高いのです。普通であればちょっとデモをやって「なるほど、こんなもんか」で終わることが多いと思いますが、このVRの場合は「これだったら1回使ってみようか」と思う方がたくさんいらっしゃいます。やはりリアルさの追求というところが効いていると思います。

高所作業車編

Safety Training System VR of AKTIOで最初にリリースされたコンテンツが「高所作業車編」だ。これは室内高所作業車で点検作業中に起きる転倒事故を体験するもの。

室内高所作業車で天井蛍光灯の点検を行うストーリー。転倒、転落、安全帯をした状態で転落、天井に挟まれる、などの体験ができる。

室内高所作業車で天井蛍光灯の点検を行うストーリー。転倒、転落、安全帯をした状態で転落、天井に挟まれる、などの体験ができる。

――最初のリリースが高所作業車編ということだったのですが、まず室内高所作業車から始めたのは、どのような理由からですか。

藤澤:建設業での死亡事故が一番多いのが墜落です。中でも高所作業中の墜落事故が一番多いので、まず高所作業車から始めようと考えました。さらに、従事者が多いという意味でも、室内系高所でしたら建設業だけじゃなくて、例えばサイン関係などいろんなところで使われます。高所作業が必要な様々な業界で利用が想定できたので、初めに開発しました。

バックホー編

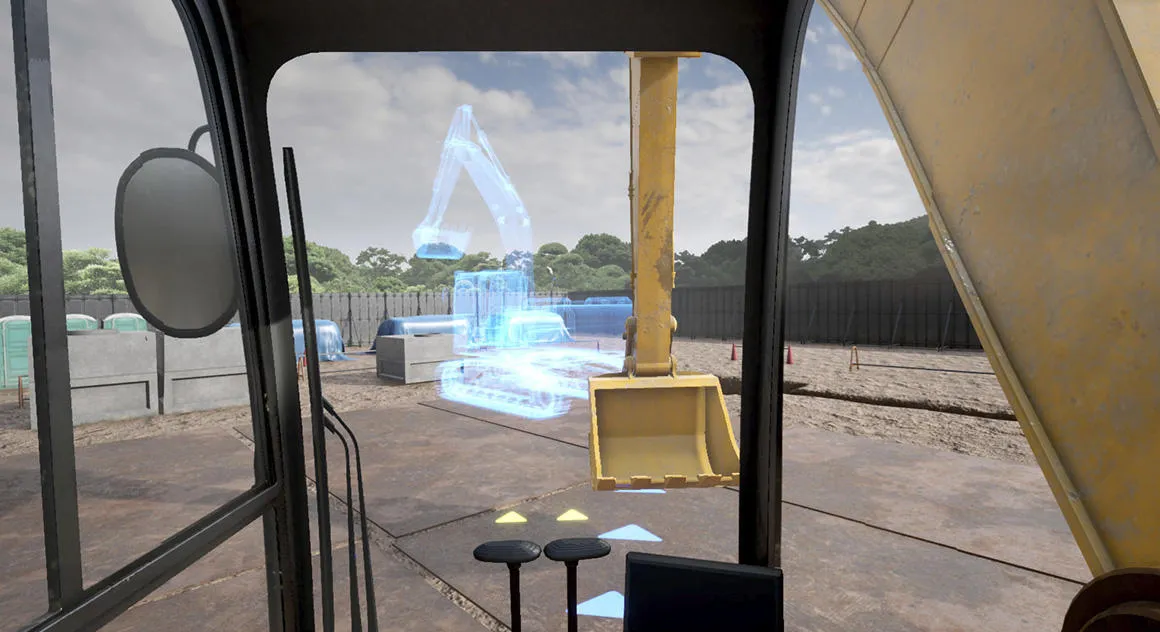

2019年にリリースされた最新作がバックホー編だ。これはクレーン機能付バックホーで荷を吊り上げ、旋回させた途端、バランスを崩して転倒してしまう体験と、バックホー運転者に話しかけようと近づいたところ、急にバックホーが旋回して衝突してしまうという「不安全行動」体験ができる。 最新作、バックホー編。転倒と旋回したバックホーに衝突する事故を体験。

最新作、バックホー編。転倒と旋回したバックホーに衝突する事故を体験。

藤澤:建設業だと使う機会が多いのは高所作業車ですが、土木となるとバックホーがメインになると思います。実際、バックホーの事故は多いんですよ。バックホー編では、あるメーカーさんにお願いしてバックホーの事故の種類を調べてもらったのですが、その調査の事故数トップ4ぐらいの体験をそろえて行こうと思っています。

――今回のバックホー編で、進化したポイントはどこでしょう?

藤澤:前回は、VR用のコントローラーを手に持って体験していただいていたんですが、今回は、リープモーションというものを導入しました。これはVRの中に自分の手を表示することができるデバイスで、よりVR体験をリアルに感じられます。 体験中の映像のひとコマ。立体視用の画像なのでわかりにくいが、実際の自分の手が緑色で表示されている。

体験中の映像のひとコマ。立体視用の画像なのでわかりにくいが、実際の自分の手が緑色で表示されている。

藤澤:また、このシステムでは実際にバックホーを操縦しているような感覚で体験できます。バックホーの操縦をシミュレーションする模擬的な装置も用意してありますし、実際のバックホーに乗りながらVRを体験することもできます。バーチャルとリアルの融合ですね。

――よりリアルな体験になるわけですね。 バックホーの実機で体験(左)。椅子を使って簡単に設置できるバックホーのシミュレーターもある(右)。

バックホーの実機で体験(左)。椅子を使って簡単に設置できるバックホーのシミュレーターもある(右)。

藤澤:不安全行動を体験していただく中で、どれだけそのシチュエーションに没入してもらうかというのが大事です。そのためにはいろいろな方法を試していきたいと思っています。視覚と聴覚だけではなく、振動や座っている椅子の角度が変わるといった触覚も加えるなど、さらなるリアル感を出す手段を検討しています。

5G時代を見据えてさらに進化

――これから5Gの高速、大容量の通信の世界がやってきますが、それを見据えて考えてらっしゃることはありますか?

藤澤:リアルさや高精細さにこだわっているので、今はどうしても相当なパソコンのスペックが必要なんです。そのため基本的に、スタンドアローンのシステムで一人ひとりに体験してもらわないといけません。これが5Gになると、複数の人にクラウドを通じて体験していただくことができます。我々は今、そこに向けてコンテンツを作っているわけです。

――5Gに乗せるにふさわしいコンテンツを、現在アーカイブしている、というイメージですね。

藤澤:そうですね。さらに、5Gになると遠隔操作が段違いによくなりますから、VRゴーグルを使って、実際の現場の機械を遠隔操作するというようなことも可能になっていくと思います。さらに、今はリアルな映像をCGで作り込んでいるんですが、実際の現場を3Dスキャンしてバーチャルの中に取り込んで、そこでいろいろ体験する、というようなこともできれば面白い世界になると思います。

――バーチャルから現実を操作したり、現実をバーチャルに取り込んだりできるわけですね。

藤澤:今、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)、SR(代替現実)といった様々な技術が生まれていて、どんどん進化しています。現実もバーチャルも区別がつかないというような世界が、あと10年くらいで来るかもしれません。アクティオとしても遅れをとることなく、そういう技術を積極的に取り入れてお客様に提供していきたいと思っています。

今後の展望

――実際に、体験した方の反応はどうでしょう。教育効果は上がっていますでしょうか?

藤澤:「面倒だから」「多分大丈夫だろう」とついつい危険な行動をしてしまうことは、人間心理としてありますよね。ところがこのVRを体験したおかげで、そうした行動をやりたくなっても高所作業車が倒れた記憶が思い出されて、絶対やりたくなくなった、という声を聞きます。

――リアル感の勝利ですね。今後の展開はどういう風にお考えですか?

藤澤:今、お客様からのご要望がすごく増えていて、こういうシチュエーションで作ってほしい、こういうのができないか、といった問い合わせが多くあります。我々はレンタル業なので、なかなかニッチなもの全てにはお応えしにくいのですが、例えばクレーン操作での事故など、汎用性のあるものはどんどん取り入れていこうと考えています。また、レンタルではなく自分たち用にカスタマイズされたVRを作ってほしい、というご要望もありますので、できる範囲でお応えしていきたいと思っています。

基本的には「不安全行動の体験」という根幹だけは変えないようにして、お客様の重大事故、機械が壊れる事故、そういったものを含めて、お客様が何に困っているかを分析しながらコンテンツを作っていきたいと思います。

新しい技術がレンタルを変える

――お話をうかがって、本当に画期的で将来性も高い商品であることがわかりました。

藤澤:我々がやっているVRとかAR等を含めて、IoTによってレンタルが変わっていくと思うんですよね。今まで機械を貸すだけだったレンタル業は今後、「コト」を貸す、「経験」を貸す、そういったものが重要になってくると思います。今、その過渡期に入ってきたのかなという感じですね。

「Safety Training System VR of AKTIO」は、「体験のレンタル」だ。建機レンタルという枠組みからはみ出し、だからこそアクティオならではの、優れてレンサルティング色の濃い商品だといえる。来る5G時代においてどんな飛躍的な進化を遂げてくれるのか、注目していきたい。

▼Safety Training System VR of AKTIO

※記事の情報は2019年9月26日時点のものです。

〈商品情報〉

● Safety Training System VR of AKTIO(高所作業車編・感電編・バックホー編)

| 商品コード | ZVF 00001 001 |

|---|---|

| 名称 | VR装置 |

| メーカー | アクティオ |

| 解像度(px) | 片目2,064×2,208(両目4,128×2,208) |

| 視野角(度) | 水平110 垂直96 |

| リフレッシュレート(Hz) | 72、80、90、120(テスト専用) |

| オーディオ | 3Dスペーシャルオーディオ |

| プロセッサー | Qualcomm®Snapdragon™XR2Gen2 |

| レンズ調整(mm) | 調整可能なIPD範囲:53~75 |

| 電源 本体 | バッテリー |

| 電源 コントローラー | 単三電池 |

| 電池寿命(h) | 最大2.2(本体) |

| 充電時間(h) | 約2.3(電源アダプター使用時) |

| 質量(g) | 515 |

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)