2022.06.15

【日本建築の美への誘い 第2回:伊勢神宮】見えそうで見えない正殿群 日本には全国各地に意匠と工夫に富んだ歴史的建造物が数多く存在しています。博物館明治村館長で早稲田大学名誉教授の中川武先生はそんな歴史的建造物の魅力を一般の方々にも広くご紹介されてきました。本連載では、長年にわたり日本建築史研究をリードされてきた中川先生に、日本の歴史的建造物の面白さと鑑賞のポイントを綴っていただきます。第2回は、20年に一度神殿を造り替える「伊勢神宮」の魅力を解きほぐします。

文:中川 武(早稲田大学名誉教授、博物館明治村館長)

西行法師も歌に詠んだ聖域、伊勢神宮

伊勢神宮は、皇祖神である天照大神を祀る皇大神宮(内宮)と天照大神の御饌(みけ)*1など生活全般を司る豊受大神宮(外宮)の両宮からなります。両宮はそれぞれ伊勢市の神路山と高倉山の広大な緑地に位置し、生まれた理由や役割を異にし、御社殿の配置や造形にも微妙な差異がありつつも、ほぼ同じ建物の形と儀式が繰り返されてきました。そこで今回は内宮を例として、「伊勢神宮」とは何なのか、「伊勢神宮」の何が注目されるのかを見ていきたいと思います。

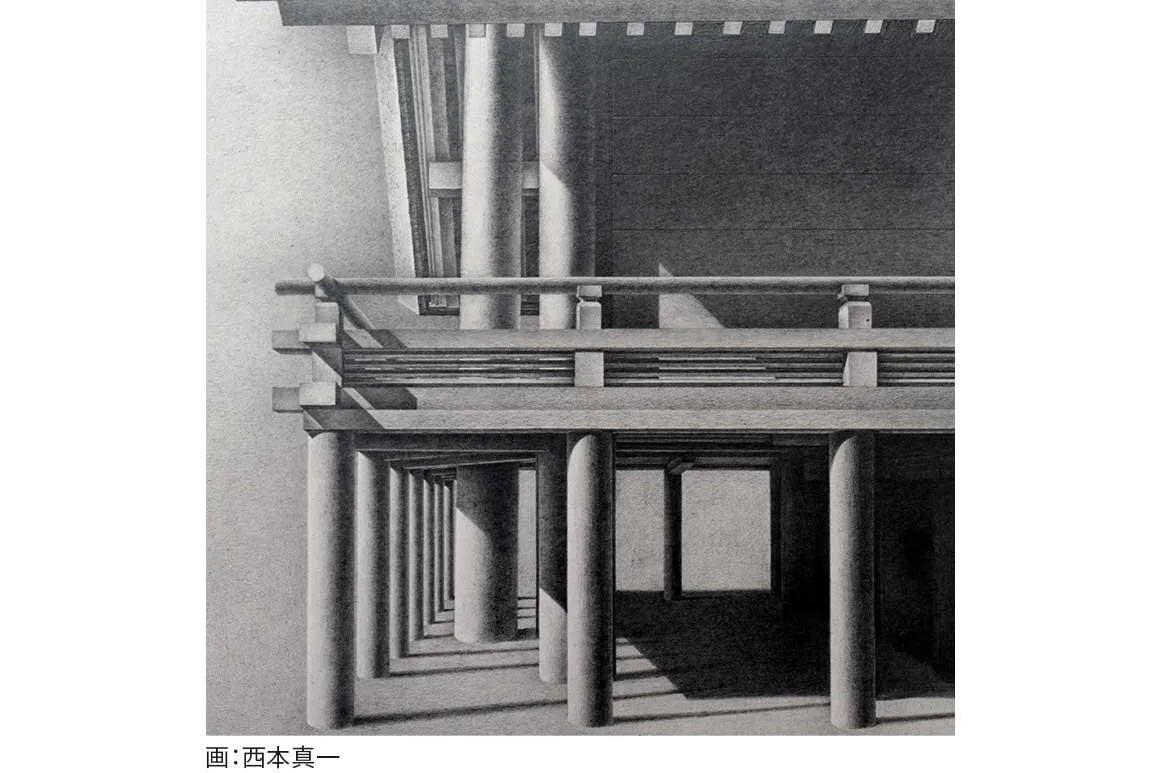

<図-① 伊勢神宮内宮MAP> イラスト:瀧口希望

イラスト:瀧口希望

■聖域の境界としての宇治橋

図-①は、内宮のおおよその配置と環境を示しています。内宮を訪れるときにまず印象深く感じるのは、聖域の境界となっている五十鈴川(いすずがわ)に架かる宇治橋です。木造のゆるやかな太鼓橋の向こうに直線的な鳥居が、招くでも、拒むでもなく立っていて、さらにその向こうには鬱蒼(うっそう)とした針葉樹の森が神々しい広がり方をしています。橋の下からは清冽なせせらぎの音が響いてくる。そして鳥居をくぐると細かな砂利が敷き詰められた表参道に導かれ、ザクッ、ザクッという自らの歩みが踏みしめる音に励まされるように、奥へ、奥へと進むことになります。

伊勢神宮内宮宇治橋(写真提供:神宮司庁)

伊勢神宮内宮宇治橋(写真提供:神宮司庁)

■禊の場のように明るく澄んだ御手洗場

神宮の神域には大小さまざまな社殿が配置されていますが、元来は照葉樹林帯だったはずですから、この森をつくるための長い努力があったことがしのばれ、神秘の森に分け入る気分が高まります。すると突然、五十鈴川の清流に近づく広い石段が開かれ、まるで禊(みそぎ)の場に解き放たれるような明るく澄んだ御手洗(みたらし)*2場と名付けられた場所に出ます。

五十鈴川と御手洗場(写真提供:神宮司庁)

五十鈴川と御手洗場(写真提供:神宮司庁)

■天照大神の降臨を祈った場所のような手水舎

現在神社一般に手水舎(てみずしゃ)*3が設置されていますが、内宮の手水舎は単なる手水に限られるのではなく、天皇に派遣された皇女斎王(さいおう)が、この清流にて禊をし天照大神の降臨を祈った場所であったかのように思われてきます。このように、宇治橋から皇大神宮正殿のある宮域まではかなりの距離を歩くことになりますが、森の中に白砂の道のほのかな灯りに照り返されるかのように垣間見えるゆるぎのない社殿の形が、目指す正殿の姿形もかくやと、期待を高めていきます。神宮の森は、あの西行法師が伊勢神宮に参拝した際に詠んだとされる、「なにごとの おわしますかは しらねども かたじけさに なみだこぼるる」という歌を自然と思い浮かばせてくれます。

*1 御饌(みけ):神様に献上するお食事のこと。

*2 御手洗(みたらし):神社の社頭にあり、参詣者が神に参拝する前に手を洗って口をすすぐところ。川や泉などの流水を用いるか、もしくは手水舎 (てみずしゃ) が設けられている。

*3 手水舎(てみずしゃ):神社・仏閣で、参詣者が手を洗い口をすすぐための水盤を覆う建物のこと。

伊勢神宮の正殿群は「見えそうで見えない」

現在の社殿群は、2013年、第62回の式年遷宮(しきねんせんぐう)*4により造替(ぞうたい)*5されたものです。参道の最深部に、正宮と古殿地が併置され、敷地全体が北東から手前の南西側にゆるやかに傾斜しているため、四重垣の間に閉じられた正殿群は屋根の一部が連なって見えるだけです。この四重の垣には、各々東西南北の中央に正門と裏門があるので、正面中央からは各門の重なりと背後に東西宝殿を従えた内宮正殿の巨大な屋根の千木(ちぎ)*6、堅魚木(かつおぎ)*7の錺金具(かざりかなぐ)*8が黄金色に煌(きら)めくのが見えます。伊勢神宮の正殿群は、見えそうで見えないのです。

*4 式年遷宮(しきねんせんぐう):一定の年数を経過するごとに神殿を造営し、神体を移すこと。

*5 造替(ぞうたい):神社・仏閣を造り替えること。

*6 千木(ちぎ):神社の大棟の両端に載せたX字状の材のこと。堅魚木 (かつおぎ) とともに神社建築のシンボルとされる。

*7 堅魚木(かつおぎ):神社の本殿屋上棟木に直角の方向に並べられる木のこと。実用的意味よりも荘厳を添えるためのもの。勝男木とも書く。

*8 錺金具(かざりかなぐ):寺社仏閣などの屋根の破風などに見られる金物装飾のこと。

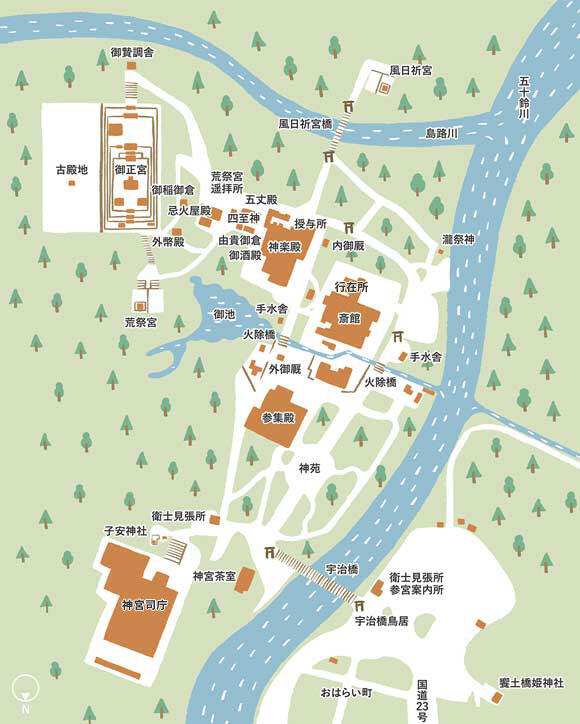

<図-② 伊勢神宮(内宮)正殿> イラスト:瀧口希望

イラスト:瀧口希望

敷地を区画する板垣、その内側の外玉垣(そとたまがき)、内玉垣(うちたまがき)、そして瑞垣(みずがき)と続き、内側ほど閉鎖的になっていきます。つまり、見られることを拒否するような構えといえましょう。

御敷地一面に洗い清められた白玉石(しらたまいし)が一人一石ずつ持ち運び込まれます。これは神が降臨するにふさわしい磯宮(いそのみや)*9になぞらえられたものであり、幸運にもこの運び人に選ばれれば、一般人であっても間近に建物を見ることができます。

また、遷宮時に造替が終了し、神が新しい正殿に移られた後、旧社殿が破棄される前のしばらくの間だけ、旧社殿を拝観することができます。屋根の茅材をはじめ、日の当たらない側の桧(ひのき)材で、磨き抜かれた素木(そぼく)*10仕上げであったはずの柱などが思ったより腐食していること、そして何より正殿の巨大さとその迫力に驚かされます。このように神の存在を秘匿(ひとく)することとその正殿を巨大化することは矛盾することのように思われますが、まずこの点から考察していきましょう。

*9 磯宮(いそのみや):伊勢皇大神宮の古名。内宮の地にあった斎宮(いつきのみや)の居所ともいう。

*10 素木(そぼく):色などを塗らない木。しらきのこと。

神の絶大な存在感を感じさせる建築的工夫

内宮正殿の床下には約1mの高さの心御柱(しんのみはしら)*11が立ち、その真上の正殿内に神鏡(しんきょう)*12が安置されており、それが天照大神の依代(よりしろ)*13と考えられています。

日本神道において、神殿内に神像が安置されるようになるのは後世のことで、伊勢神宮においては一貫して、神は目には見えない。しかし、「神が『そこにおわします』のは疑いない」という信念があるために、神のための食物や衣類等を司る社殿が設置されているのだと思われます。神は見えてはいけないが、その存在感は絶大なものでなければならなかったと思われます。このことが神域の構成だけでなく、遷宮造替制度や造形様式などに工夫が凝らされるようになった理由であると考えられます。

*11 心御柱(しんのみはしら):伊勢神宮の正殿の床下の中央に立てられた柱のこと。

*12 神鏡(しんきょう):神社などで、神霊として祀る鏡のこと。

*13 依代(よりしろ):神霊が出現するときの媒体となるもの。神霊の寄りつくもののこと。

■神話の時代から始まる伊勢神宮の歴史

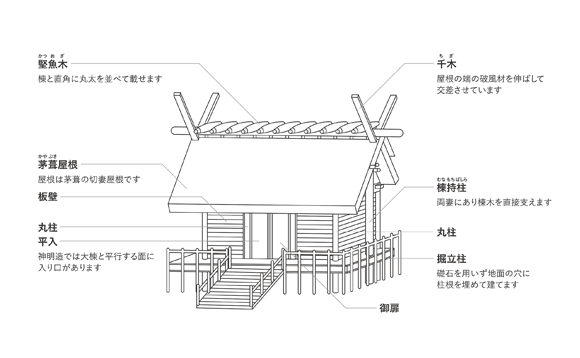

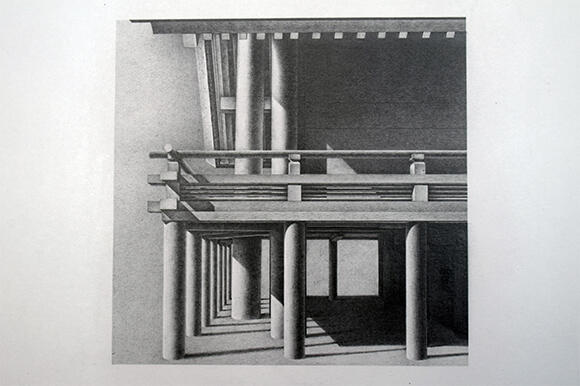

伊勢神宮の背景は日本の神話時代にまでさかのぼるので、戦前までは国家神道の要であり、それこそ神話に彩られていました。しかし、江戸時代の一時期にはお伊勢参りが広がったことで、大衆的な盛り上がりを見せたときもありました。いろいろな歴史を経てきているのです。それだけに今でもさまざまな説がありますが、大まかにいえば、大和朝廷の東国支配の過程で創設され、天武朝(7世紀)で、式年造替制が整い、奈良時代にはおおよそ現在と変わらないようになったようです。図-③はその頃の内宮正殿の様子です。

<図-③ 内宮正殿の奈良時代の形式>

画:西本真一

画:西本真一

正殿の規模が大きくなったため、伊勢神宮別宮荒祭宮(あらまつりのみや)のような板校倉(あぜくら)*14の構造形式では横揺れに耐えられないため、柱は土中に埋め込む掘立柱を踏襲し、厚い板を柱にはめ込む板壁(いたかべ)形式を採用しています。この段階では内側に傾斜した棟持柱(むなもちばしら)*15は構造的には不必要だったかもしれませんが、板校倉時代の重い屋根を支えていた棟持柱を古形式の伝統として受け継いだものです。しかし、縁側高欄の錺金具などはまだついていませんでした。

戦国時代の乱世には一時期、式年造替制も途絶え、廃墟のようになっていたこともあったようです。また、近代以降にも装飾が加えられたことも分かっています。これらの歴史的変貌の中で顕著な特質と考えられる点を抜き出してみましょう。

*14 板校倉(あぜくら):三角の木材を組み合わせて造る校倉造りの建物のこと。

*15 棟持柱(むなもちばしら):棟木を支える柱のこと。

■式年遷宮はなぜ20年に一度なのか

内宮と外宮は微妙な距離をとって併置されています。内宮正殿は東西宝殿を後方に従えているため、正殿の中心性を高めているようです。それに対して、外宮の正殿は、東西宝殿が前方に位置し、わずかに奥行きが深いためか、この場所に根付いているという印象を強めているのかもしれません。これらの微妙な違いは、内宮正殿は、大和朝廷というより広い領域を統治する勢力の神を象徴し、外宮正殿は、伊勢の深い森に住む人々の神を表しているからかもしれません。

こうした点は無視できないのですが、もっと大切なことは、内外宮とも全ての社殿が同じように遷宮造替されることです。このように20年ごとに全ての関連する建物と装束を新しくするという制度は世界的にも稀有(けう)なもののように考えられます。

なぜ20年なのでしょうか。屋根材の茅は、煙で燻(いぶ)すことがないとなかなか20年は持ちません。また、掘立柱のように木材を土中に埋めると腐りやすいので、根本を銅で包んだり、土中の底に陶片を置いたり早くから工夫していましたが、それでも耐用年数が20年ぐらいに落ち着いたという説があります。さらに、それらを造る技術を正確に伝承するには20年くらいが良いという説もあります。

これらはあながち否定できませんが、それよりも「神は蘇(よみがえ)る」という考え方が世界中にあることに注目したい。神を蘇らせる方法はさまざまで、日本は中国的な暦法の影響を受けて20年に一度新しく威力を更新するという制度が定着していったものと考えられます。しかしそのとき、なぜ内宮と外宮でほぼ同じ建物と祭儀の形式を繰り返したのでしょうか。これについてもいろんな考え方があるのですが、在地の勢力と神に対して外からの影響力がいつの間にか浸透し、融和していく日本の古代の国家と宗教の様相を想起することが適当であるようにも思われます。

■古さと新しさの総合こそ伊勢神宮の形式美

社殿の造替は、基本的には同じ形式のものを繰り返し造り続けることになります。しかも、伊勢神宮は古い高床倉庫の形式を装飾として残したり、構造形式が発達した建築様式を取り入れたり、仏教建築からも形式(形木という切妻破風の飾り)や錺金具の装飾を導入したりしていて、極めて積極的に新旧の建築形式と装飾とを総合しています。

しかし、建築の平面は全て一室で、とても古い形式を保存しています。このような2つの特徴から言えることは、一つの形式が珠を磨くように研ぎ澄まされて形式美として強い力を持つようになるということです。つまり、伊勢神宮は、形式美がかけがえのない力を持つ建築の例なのです。伊勢神宮が私たちを魅了してやまないのは、神秘の奥底で、同じ建物と儀式が繰り返されることによって生み出される力にあると言えるでしょう。

※記事の情報は2022年6月15日時点のものです。

- 中川武(なかがわ・たけし)

早稲田大学理工学部助手、専任講師、助教授を経て、1984年から2015年3月まで同大教授。 比較建築史、文化財建造物の保存修復技術の研究を専門とし、1992年よりベトナム・フエにおける午門・勤政殿などの歴史的建造物群の調査研究および保存修復活動、1994年より日本国政府外務省ユネスコ信託基金によるカンボジア・アンコール遺跡救済チーム(Japanese Government Team for Safeguarding Angkor: JSA)団長、2004年よりJAPAN+APSARA Safeguarding Angkor(JASA)共同代表を務める。

また、これまでに日本建築学会副会長、建築史学会会長、文化庁文化審議会文化財分科会専門委員、早稲田大学総合研究機構ユネスコ世界遺産研究所所長、早稲田大学東日本大震災復興拠点・自然文化安全都市研究所所長などを歴任。

2014年7月博物館明治村館長、2015年5月早稲田大学名誉教授に就任。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)