2022.05.11

【日本建築の美への誘い 第1回:法隆寺】人類最古の木造遺構、時を忘れるたたずまい 日本には全国各地に意匠と工夫に富んだ歴史的建造物が数多く存在しています。博物館明治村館長で早稲田大学名誉教授の中川武先生はそんな歴史的建造物の魅力を一般の方々にも広くご紹介されてきました。本連載では、長年にわたり日本建築史研究をリードされてきた中川先生に、日本の歴史的建造物の面白さと鑑賞のポイントを綴っていただきます。第1回は、現存する世界最古の木造建築群である法隆寺金堂・五重塔についてです。

文:中川 武(早稲田大学名誉教授、博物館明治村館長)

連載開始に寄せて

私が愛唱している言葉のひとつに次のようなものがあります。

美はしきもの見し人は

〔アウグスト・フォン・プラーテン「ヴェネツィアのソネット」(「トリスタン」生田春月訳より)〕

はや死の手にぞわたされつ、

世のいそしみにかなわねば

されど死を見てふるふべし

美はしきものを見し人は。

美には多くの人が関わり、それを造った人や、守り育て、その秘密を解き明かし、私たちに伝えてくれた人々がいたおかげで、私たちはそれを美として享受することができます。

私たちが美の創成に参加していくことを願うのならば、美の先導者たちが歩んだ苦闘の道を継がなければならない、というほどの意味です。

では、私が考えている建築の美とは何か。それは、その時代と社会の建築物の造り方や使い方の上で、技術的、社会的なさまざまな課題を解決し、そこに関わる人々に、便利さや居心地の良さ、安心感とともに、新しい生き方に対する熱意をもたらすものです。

その愛の実現に向けて、人々に元気を鼓舞するような建築を、私は「美の建築」と呼びたい。そのような考えを、日本建築史の代表的遺構を題材として説明していこうと思います。これが、本連載コラム執筆の狙いです。

法隆寺金堂・五重塔の魅力をめぐって

■法隆寺のドラマに立ち会うこと

今回は、奈良県生駒郡(いこまぐん)斑鳩町(いかるがちょう)の法隆寺を取り上げて、その建物の歴史的な位置付けや見どころについて説明します。

法隆寺西院伽藍の中枢部、回廊に囲まれた中門、金堂、五重塔は、いずれも飛鳥様式によるもので、和銅(708~715年)の時代頃までには完成していたものと考えられています。日本のみならず、世界最古の木造建築遺構です。法隆寺について考えるとき、まずはこの、「人類最古の木造遺構である」ということは、とても重要な意味を持ちます。

もちろん、古代中国大陸で開花した木造建築の文化の起源はもっと古い時代に遡ります。考古学的な発掘調査の復元研究などによって、私たちはその始原的な建築イメージを手にしています。

とりわけ近年のデジタル画像の進展はめざましく、もはや、実際の遺構に頼る必要すらないかのようです。このことを要約してみれば、建築における実体とバーチャル(仮想)、あるいは自然と人工の問題とも言えます。

人類にとって建築の起源はどこにあるのでしょうか。私は、人類の文明や文化の出発において、土や石や木を用いて、空間らしきものを構築したのが建築の始まりだと考えます。その時造り出した形やすき間を人間が利用するとともに、それが人間に訴えかけてきました。土や石、木といった自然の素材そのものではなく、それらの組み合わせが生み出す雰囲気や間合いが重要なのです。それらはまさにバーチャルであって、もともと人工が大切なのだとも言えそうです。

しかし、ここで大事なことは、人類の文明文化の発生において、建築というものはあくまでも、「人間が自然の対象に働きかけて空間を構築したこと」であって、デジタルにデジタルを重ねて造り上げたものではないということです。

建立以来、長い時代にわたり守られてきた法隆寺といえども、創建時から保存されている素材は少なく、後世の人々が元のものを大切に思い、永々と修理し、守り育ててきたもので出来上がっています。そして現存する法隆寺は、多くは取り変えられていますが、自然としての人間が、自然の木に働きかけて造り上げたものなのです。

そのありようを、法隆寺は今の私たちに伝えてくれます。それは何を意味するのか。そのドラマに私たちが立ち会うことこそ、法隆寺を体験するということであり、そこに法隆寺の稀有(けう)の価値があると私は考えます。

■強い細部が物語る世界同時性

世界の建築物における法隆寺の位置付けを考えるときに、注目すべき研究者に伊東忠太(いとう・ちゅうた)*1という研究者がいます。日本建築史研究の先駆者である伊東は、古代ギリシャのパルテノン神殿の胴張りのある柱(エンタシス*2)が法隆寺に認められるという説を唱え、法隆寺の世界性の1つの根拠としました。

ギリシャの古典建築において、木柱から石柱に置き換えられたときに、座屈(ざくつ)*3を避けるために、柱の根元を太くするというアイデアが導入されました。それに対して、柱上部に載せた皿斗付大斗(さらとつきだいと)*4という組物(くみもの)*5の幅の大きさを基準として、木柱高さの1/2~1/3あたりを最大の太さとした胴張り。これは柱の存在感を強めるための感覚的、有機的デザインでしたが、伊東の説はこれをギリシャのエンタシスと混同したものであると考えられます。

しかし、法隆寺の細部様式には、この柱の胴張りと同様、人字型割束(ひとじがたわりづか)*6と卍崩し(まんじくずし)を配した高欄*7、そして渦紋で強調した雲形の斗*8や肘木(ひじき)*9など、とても強い印象の細部が目立ちます。

これらの細部様式は、6世紀頃の朝鮮半島・高句麗古墳の壁画などにも同様の画像が発見されています。このことから、人類の原始から文明の曙を拓いた四大文明の1つであるアジア的中国古代文明の長く広大な背景の中で形成された、形式性の強度を持つ建築様式が、東アジア圏に世界同時性をもって伝播していったことをうかがい知ることができるのです。

法隆寺金堂正面立面図(イラスト:瀧口希望)

法隆寺金堂正面立面図(イラスト:瀧口希望)

*1 伊東忠太(いとう・ちゅうた):1867-1954。明治〜昭和時代の建築家、建築史学者。1892年帝国大学工科大学造家学科卒。「法隆寺建築論」(1898)により日本建築史研究の道を拓く。明治神宮、平安神宮、築地本願寺など設計。1943年文化勲章。

*2 エンタシス:古代ギリシア建築の円柱の中央部が膨らんで見える部分。胴張りとも呼ばれる。実際は柱の底部が最も太い。

*3 座屈(ざくつ):柱などの線材が上からの荷重により折れ曲がること。

*4 皿斗付大斗(さらとつきだいと):斗は「ます」とも読み、桁、梁などの横材を受けるための正方形の部材のことを指す。皿斗は斗の下につけた皿状の部分で、建築の斗型(とがた)の部分のひとつ。 大斗は社寺建築の斗組の中で、最下部にある大きな斗

*5 組物(くみもの):柱または台輪の上にあって軒を支える部材のこと。斗と栱(きょう)(肘木)で構成されるため斗栱ともいう。

*6 人字型割束(ひとじがたわりづか):「人」の字のように下部が二手に分かれた中備(なかぞなえ)の一種。なお、中備とは、組物と組物の間にあって各種桁を受ける支持材のこと。備えともいう。

*7 卍崩し(まんじくずし)を配した高欄:高欄の一形式。法隆寺に独特の形式であり、欄に「卍」という字を崩した形のすかし彫りがある。これを人字型割束で支えている。

*8 雲形の斗:雲斗のこと。斗が雲の形をしている。

*9 肘木(ひじき):栱ともいう。斗と組合せて斗栱を形成し、柱上にあって桁と軒を支えるための横木のこと。

■全体性が部分を決定する

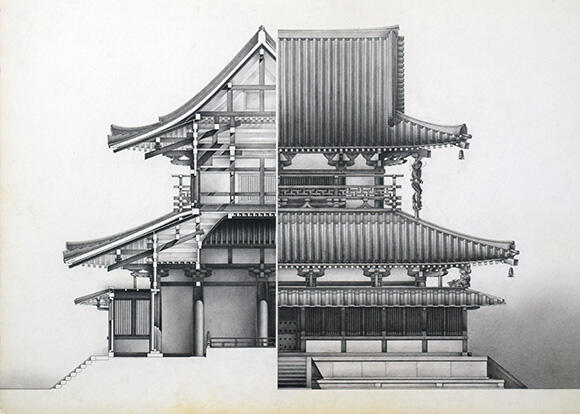

では、実際に法隆寺の建造物を詳しく見ていきましょう。まずは金堂の屋根を見てください。二重屋根になっていることがお分かりでしょう。一番下の屋根(初重)が乗っている建物そのものの形状は、3体の仏像を安置するためだけのものです。すなわち建物として大ぐくりに見れば一層と言えます。

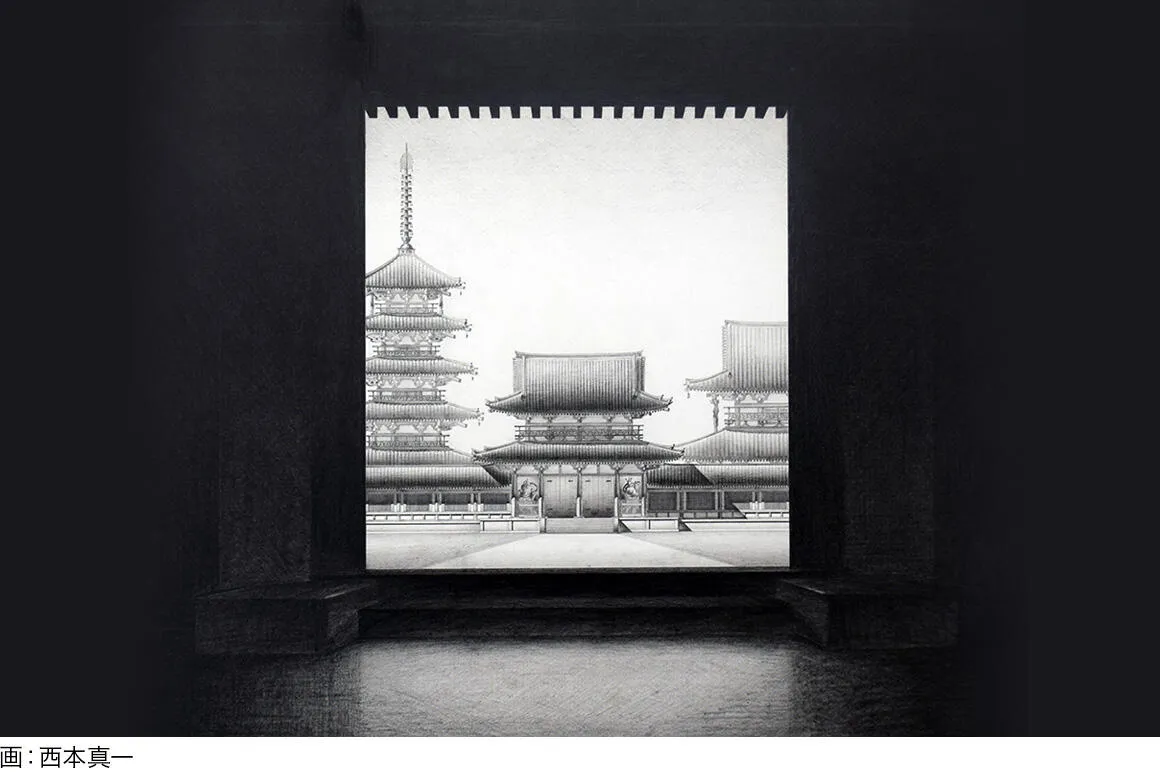

法隆寺金堂(画:西本真一)

法隆寺金堂(画:西本真一)

しかし、初重は、正面5間(約46.28m)、側面4間(約35.60m)、これを最大梁間(はりま)*10 2間(約21.36m)の梁行(はりゆき)*11 間に対して、桁行(けたゆき)*12 3間(約32.04m)の身舎(もや)*13の4周に庇(ひさし)*14 を伸ばしているのです(古代の間面記法で3間4面堂と記述)。

さらにその外側に、9間×7間の裳階(もこし)*15を回す。上重は正面4間、側面3間とし、初重、上重の各柱は、正面、側面ともズレており、一見して乱雑ともいえそうです。上重は初重に対して大きく退行しており、両方とも深い軒に、時に建物の斜め方向に、雲肘木*16と太い角材の尾垂木(おだるき)*17が大きく張り出しています。

その様相は、構成部材同士の整序感よりも、各々の部材がこの大きな形と空間という未知の世界を構築するための冒険として競合しているかのようです。これらをかろうじて統制して整えているのが金堂の二重の強い全体の形態で、五重塔でそのことはより明瞭になります。

五重塔は初重から五重目までの屋根のすぼまり(逓減)と金属の総輪部と木造の軸部の高さとの比率などが形態の決め手となります。後世の五重塔は身舎柱間3間、組物3手先出組(みてさきでぐみ)*18(棰〔たるき〕*19 6枝)、丸折から軒先まで地棰(じだるき)*20、飛(ひ)えん棰*21の2軒で形式的にも寸法的にも定式化されます。このように塔の逓減は柱総間の操作によるのです。

近世以降の五重塔は各柱間1枝、各重3枝落ちの整然とした、しかし、弱い逓減になります。それに対して法隆寺などの古様な塔は、まず五重目の柱総間は初重のそれの約1/2と決められ、強い逓減となります。そうすると塔姿(とうば)は屹立(きつりつ)し、強い遠心力を発揮して、建築に込められた想いを遠くまで発信することになります。このように、まず先に数値(単位長)の比例によって、全体の傾きを決め、そこに各部の構成(柱間、組物など)を当てはめるので、細部の整序感が犠牲になるのです。

たとえば法隆寺の五重目は柱間が2間なので、通し肘木が真柱(しんばしら)*22(総輪から当初は地中の仏舎利〔ぶっしゃり〕*23まで)にぶつかり、構造的合理を欠く。かろうじてとれた四重目の柱間3間も、脇間の肘木が重なりあってしまっている。これは明らかに建築として未成熟であるという考え方も成立するでしょう。しかし法隆寺の塔ほど広く、遠くまで訴える力を有する建築はないともいえます。

法隆寺金堂正面断面図(イラスト:瀧口希望)

法隆寺金堂正面断面図(イラスト:瀧口希望)

*10 梁間(はりま):梁が渡されている長さ。

*11 梁行(はりゆき):梁間のこと。

*12 桁行(けたゆき):建物の桁の長さ。なお、桁とは、建物の柱の上に渡してその上に受ける梁を受ける材木のこと。

*13 身舎(もや):母屋、身舎。建物の中心となる部分。庇に対していう。日本建築における内部空間を規定する根本形式。住宅では室町時代になくなったが、社寺では江戸時代まで行われた。

*14 庇(ひさし):建物の中心である身舎の外側に張り出した部分。

*15 裳階(もこし):仏堂・仏塔などの軒下壁面に取り付けた庇状の構造物。法隆寺金堂と五重塔が最古の例。

*16 雲肘木:雲形の肘木。

*17 尾垂木(おだるき):社寺建築で、斗組(斗栱)から突き出している太い斜材。

*18 3手先出組(みてさきでぐみ):斗栱の形式のひとつ。柱から外方に斗組みが三段出ていて、三段目の斗で丸桁(がぎょう)を支える。なお、丸桁とは、垂木を支える桁のうち、1番軒先に近いもののこと。古くは断面が円形であったことからこう呼ばれる。

*19 棰(たるき):垂木ともいう。棟から軒にかけた斜材のこと。棟木、桁 に架して、その上に屋根の下地を造る。

*20 地棰(じだるき):丸桁の上に載せる垂木のこと。

*21 飛(ひ)えん棰:飛檐垂木。寺院建築などにおいて、地垂木の先端にのり、軒先までのびている垂木のこと。

*22 真柱(しんばしら):心柱。中心の柱のこと。元来仏舎利の上に立って、上部の総輪を支える。

*23 仏舎利(ぶっしゃり):釈迦の遺体、もしくは遺骨のこと。

■法隆寺は建築のホームラン王

法隆寺などを手掛けた著名な宮大工の故・西岡常一(にしおか・つねかず)氏は、「法隆寺の雲斗栱(くもときょう)*24は、生駒の空に流れる雲と建築が呼応するためのものだ」と常々述べておられました。それは彼の信念であったと思います。

聖徳太子の怨霊を封じ込めたと言われる4間2戸の中門の中柱の形式も、塔と金堂の併列した左右非対称の配置も日本独自のものではありません。しかし、中枢伽藍の群造形や周辺の風景に溶け込んでいく法隆寺の全体の形式に従いながらも、強い存在感を損なわない細部と大らかに遠望する意志を秘めた建築のたたずまいに包まれていると、<自然と共にある、世界の裡にある建築の至福>に時を忘れることがあります。

時間が止まることによって、建築の全体性が浮上してきます。野球というゲームは、ホームランによってゲームが中断し、時が止まり球場は一体化する。即ち法隆寺は建築のホームラン王なのです。

*24 雲斗栱(くもときょう):雲形斗栱のこと。雲形の彫刻を付けた斗形と肘木のことをいう。

※記事の情報は2022年5月11日時点のものです。

- 中川武(なかがわ・たけし)

早稲田大学理工学部助手、専任講師、助教授を経て、1984年から2015年3月まで同大教授。 比較建築史、文化財建造物の保存修復技術の研究を専門とし、1992年よりベトナム・フエにおける午門・勤政殿などの歴史的建造物群の調査研究および保存修復活動、1994年より日本国政府外務省ユネスコ信託基金によるカンボジア・アンコール遺跡救済チーム(Japanese Government Team for Safeguarding Angkor: JSA)団長、2004年よりJAPAN+APSARA Safeguarding Angkor(JASA)共同代表を務める。

また、これまでに日本建築学会副会長、建築史学会会長、文化庁文化審議会文化財分科会専門委員、早稲田大学総合研究機構ユネスコ世界遺産研究所所長、早稲田大学東日本大震災復興拠点・自然文化安全都市研究所所長などを歴任。

2014年7月博物館明治村館長、2015年5月早稲田大学名誉教授に就任。

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)