2020.12.15

舗装の要「アスファルトフィニッシャ」【前編】どんな構造をしているの? 舗装工事でアスファルトを敷き詰める任務を担う特殊な機械が「アスファルトフィニッシャ」だ。初めて見る人にとっては、機械の前と後ろすら分かりづらい。まずはアスファルトフィニッシャの構造からご紹介しよう。

アスファルトフィニッシャとは?

アスファルトフィニッシャを真横から見たところ

アスファルトフィニッシャを真横から見たところ

上の写真をご覧いただきたい。これがアスファルトフィニッシャだ。初めて見る人にとっては、実に摩訶不思議な形に感じられるのではないだろうか。道路や駐車場などのアスファルト舗装工事になくてはならない要の建設機械だ。

荷台のような構造(写真左側)があるところはダンプに似ているし、左右に張り出した長い板のような部分はグレーダーのようにも見える(写真右側)。むき出しの運転台には、なぜかプロパンガスのボンベが載っている。そもそも、前はどちらで後がどちらなのか......。ハンドルの向きからすると、ダンプの荷台に似た構造物のほうが前のようだが......。

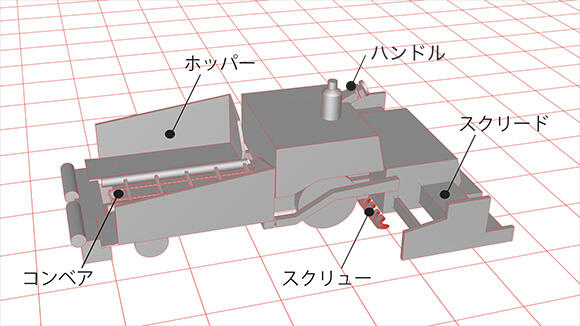

下の図にアスファルトフィニッシャの基本的な構造を示してみた。これらがどんな風に動くのだろうか?

ホッパー:アスファルト合材を入れる コンベア:アスファルト合材を後ろへ送る スクリュー:アスファルトを均一に敷き詰める スクリード:アスファルトをならす

ホッパー:アスファルト合材を入れる コンベア:アスファルト合材を後ろへ送る スクリュー:アスファルトを均一に敷き詰める スクリード:アスファルトをならす

ダンプの荷台のような構造物は「ホッパー」と呼ばれる。ここにアスファルト合材をためる。ホッパーの底部には、アスファルトを車体の後方へ送る「コンベア」が設置されている。

ホッパーは、閉じたり開いたりできる。底部にコンベアのチェーンが見える。アスファルトがこびりつき傷みが激しい

ホッパーは、閉じたり開いたりできる。底部にコンベアのチェーンが見える。アスファルトがこびりつき傷みが激しい

車体がゆっくりと前進、すなわち、ホッパーの方向へと移動し、コンベアが動き出すと、アスファルト合材はホッパーから移動していき、運転台のちょうど真下にある「スクリュー」というパーツに到達する。

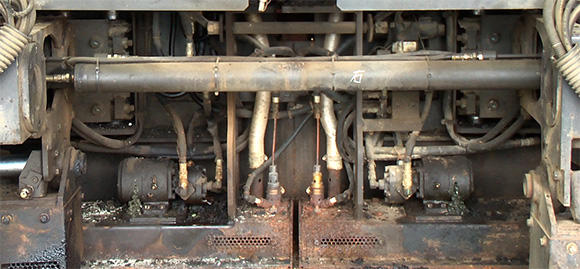

スクリューは巨大なドリルのような形をしていて、ゆっくり回転している。アスファルト合材はこのスクリューに巻き込まれるようにして左右に広がり、整地された地面に均一にまかれていく。

巨大なドリルのような「スクリュー」。コンベアから送られてきたアスファルト合材をらせん状の構造に巻き込んで、均一に地面にまき散らす。長年の使用でだいぶ摩耗している

巨大なドリルのような「スクリュー」。コンベアから送られてきたアスファルト合材をらせん状の構造に巻き込んで、均一に地面にまき散らす。長年の使用でだいぶ摩耗している

車体の最後部にある鋼鉄製のT字トンボのような機構は「スクリード」と呼ばれている。スクリードの底部には分厚い鉄板が付いている。これが規定のアスファルトの厚みまで降下し、スクリューでまかれたアスファルト合材を鉄板で均一にならしていくのだ。

スクリード部。センタースクリードと左右のリヤスクリードに分かれている。左右のリヤスクリードが飛び出したり引っ込んだりすることでサイズを変え、様々な道幅に対応可能だ(写真は左右いっぱいに伸ばした状態)

スクリード部。センタースクリードと左右のリヤスクリードに分かれている。左右のリヤスクリードが飛び出したり引っ込んだりすることでサイズを変え、様々な道幅に対応可能だ(写真は左右いっぱいに伸ばした状態)

スクリードには、アスファルト合材を細かく振動させて締め固めるための「バイブレーター」や、アスファルト合材が冷えないように温める「ガスバーナー」が内蔵されている。もうお気づきかと思うが、先にあげた運転台のプロパンボンベは、このバーナーの燃料だ。

スクリードのカバーを開けると、搭載されたバーナー(中央の2個)とバイブレーター(左右の2個)が見える

スクリードのカバーを開けると、搭載されたバーナー(中央の2個)とバイブレーター(左右の2個)が見える

こうして、アスファルトフィニッシャは、ゆっくり前進しながら、アスファルト合材を規定の厚さに敷き詰め、ならしていく。

ホッパーを閉じ、スクリードを最小に縮めた状態のアスファルトフィニッシャ

ホッパーを閉じ、スクリードを最小に縮めた状態のアスファルトフィニッシャ

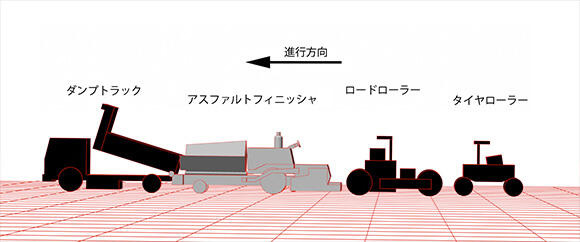

実際の現場では、アスファルトフィニッシャが単独で使われることはない。まず、車体の前に、アスファルト合材を積んだダンプが配置される。ダンプのギアはニュートラルにしてあり、アスファルトフィニッシャが鼻先で前に押し出す。アスファルトフィニッシャの後には、路面の締固めを行うタイヤローラーや、鉄輪を履いたロードローラーを引き連れ、さながら大名行列のように並んで舗装作業を行う。ホッパーのアスファルト合材が足りなくなれば、先頭のダンプから供給される。(下図参照)

アスファルトフィニッシャの現場イメージ。ダンプやローラー類とチームを組んで舗装を行う

アスファルトフィニッシャの現場イメージ。ダンプやローラー類とチームを組んで舗装を行う

アスファルトフィニッシャの役割と構造をご理解いただけただろうか。【後編】では、ふだんは目にすることのできないアスファルトフィニッシャのオーバーホールの様子を、九州テクノパーク工場内の九州道路機械工場の整備場からご紹介する。

▼アスファルトフィニッシャ・オーバーホール

※記事の情報は2020年12月15日時点のものです。

【後編】へ続く

〈商品情報・関連ページ〉

● 九州道路機械工場

〈商品情報〉

| 商品コード | GD1 14320 | GD1 17410 | GD1 20450 | GD1 25602 | GD1 25600 |

|---|---|---|---|---|---|

| 呼称(m) | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |

| メーカー | 範多機械 | 範多機械 | 住友建機 | 住友建機 | キャタピラージャパン |

| 型式 | F1432W3 | F1741W3 | HA45W-5 | HA60W-7TV | MF-61WEⅡ |

| 舗装幅(mm) | 1,400~3,200 | 1,750~4,100 | 2,000~4,500 | 2,300~6,000 | 2,330~6,000 |

| 最大舗装厚(mm) | 10~120 | 10~150 | 10~150 | 10~300 | 300(4.5m) 220(6.0m) |

| 舗装速度(m/min) | 1~10.7 | 1~11 | 1~12 | 1.5~12 | 1~15 |

| ホッパー容量(t) | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 11.0 | 11.0 |

| クラウン量(%) | -1~3 | -1~3 | 0~3 | -1~3 | 0~3 |

| 定格出力(kW/min-1) | 30.7/2,200 | 39.0/2,200 | 49.0/2,000 | 89.2/2,200 | 69.9/1,950 |

| 定格出力(PS/rpm) | 41.7/2,200 | 52.9/2,200 | 66.5/2,000 | 121/2,200 | 95/1,950 |

| 走行形式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 |

| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |

| 寸法 全長L(mm) | 4,805 | 5,405 | 5,460 | 6,800 | 6,650 |

| 寸法 全幅W(mm) | 1,680 | 1,995 | 2,180 | 2,490 | 2,490 |

| 寸法 全高H(mm) | 1,990 | 1,970 | 1,980 | 2,645 | 2,580 |

| 質量(kg) | 5,995 | 7,130 | 7,550 | 13,650 | 13,490 |

![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)

![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)

![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)

![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)